- Самые красивые схемы для Лопапейсы! Делюсь своей подборкой!

- Это нарядная, яркая, неповторимая круглая кокетка, применяемая в традиционных исландских тёплых свитерах.

- 🔸️ Интересный факт. Классическая, настоящая лопапейса вяжется без ростка.

- Как устроен быт женщины на далекой полярной станции: «Одна, среди мужчин и медведей»

- «Я брала карабин и уходила в тундру. Впечатление, которое я помню – ты стоишь фактически на краю земли, куришь, смотришь в море и понимаешь, что дальше ничего уже нет».

- Отучилась в техникуме, ровно через год получила право выбрать место работы. Выбрала! За Полярным кругом – станция на острове Вилькицкого в Карском море.

- Шли до Вилькицкого где-то месяц. Ребята-моряки с «Сомова» нам говорили: «Девчонки, ну куда вы лезете, зачем вам туда?».

- Ведущая Первого канала Екатерина Андреева провела необычную фотосессию на Полярном круге

- Грандиозные советские проекты за Полярным кругом

- 1. Проект 501: «Мертвая дорога»

- 2. Атомное оружие для Северного Ледовитого океана

- 3. Города с искусственным микроклиматом

- 4. Просто взять и изменить климат

Самые красивые схемы для Лопапейсы! Делюсь своей подборкой!

🔸️На сегодняшний день самая большая доля моего времени, отведённого вязанию, посвящена Лопапейсе.

🔸️Кто с ней ещё совсем не знаком, хочу вам её представить.

Это нарядная, яркая, неповторимая круглая кокетка, применяемая в традиционных исландских тёплых свитерах.

🔸️Вяжется она обязательно с жаккардовыми узорами самых разных размеров и расцветок!

🔸️Количество орнаментов в лопапейсах стремится к бесконечности, варианты сочетания цветов тоже. Всё это даёт такие возможности для творчества, что невозможно удержаться!😍

🔸️Честно вам скажу, так хочется порой забить на все эти социальные сети, регулярность постов в инстаграме, на написание статей, на продвижение своего магазинчика и просто вязать, вязать, вязать! Вязать до бесконечности, пока не кончатся все цветовые вариации или пока на планете не кончатся нитки!😍

🔸️Поэтому сегодня я решила поделиться с вами самыми популярными, в меру простыми схемами этой самой Лопапейсы!🔥

Свяжите, обязательно её свяжите себе или кому-нибудь любимому!❤

🔸️Считаю нужным дать небольшие комментарии по вязанию этих свитерочков.

Для опытных вязальщиц, думаю, это уже не ново, а новичкам, возможно, будет интересно и полезно.

Как вяжется Лопапейса?

🔸️Этот вид свитеров можно вязать сверху или снизу. В России по большей части вяжут снизу вверх, то есть отвязывают отдельными деталями рукава, туловище свитера, затем всё соединяют и вяжут самую красивую часть свитера — круглую кокетку, делая убавки согласно схеме.

🔸️ За рубежом чаще вяжут наоборот. Набирают петли на горловину и вяжут сверху вниз, делая прибавки, соответственно. Потом на нужной высоте отделяют рукава и туловище, как при вязании реглана.

Я вязала и так, и этак. Везде свои плюсы и минусы.

- У кого-то убавки получаются более незаметными, тогда лучше вязать снизу вверх.

- Если не уверены с длиной рукава, то лучше вязать сверху вниз. Всегда можно померить и понять, сколько ещё довязать до нужной длины.

- Чисто технически сверху попроще отсоединять рукава. При соединении отдельных частей (рукава, туловище) всё это больше разваливается в разные стороны, сложнее сделать аккуратно.

🔸️Что ещё важно? Не забываем про подрез. Он необходим при обоих вариантах. Неважно, откуда вы начали вязать, линия подреза должна быть тем больше, чем больше размер свитера. Обычно на расчет подреза закладывают 8% петель от общего числа петель на туловище.

🔸️ Интересный факт. Классическая, настоящая лопапейса вяжется без ростка.

🔸️Но в нашей стране очень дотошные вязальщицы😃 предпочитают его вывязывать. Это доводит работу до совершенства!

🔸️Я тоже обычно вяжу росток. Времени это забирает минимум, зато свитер потом сидит идеально!

Особенно это актуально на крупные размеры, на вещи для сутулых людей, для женщин весомых форм.

🔸️ Как понять, где прибавки/убавки на схеме?

🔸️Очень просто: пустые чёрные/белые клетки — это отсутствие петель. Схема выглядит в виде ступенчатой пирамиды. Узкая часть пирамиды — это горловина.

🔸️Каждая ступенька — это плюс петля в раппорт. Чаще всего за всю кокетку бывает от 6 до 8 прибавок.

То есть, грубо говоря, у горловины в раппорте было 4 петли, постепенными прибавками мы доводим количество петель в раппорте до 12.

🔸️Что нужно учесть в работе?

🔸️Обратите внимание на то, что жаккардовое полотно будет в два раза толще, пухлее, чем просто гладь. Поэтому я бы не советовала брать для Лопапейсы очень толстую пряжу. Конечно, если вы не собираетесь ехать в нём за Полярный Круг!😁

Я предпочитаю вязать такие вещи ниточками толщиной около 130-200 м/ 50 г. Если брать высококачественную шерсть, это и удобно, и тепло.

❓Поделитесь в комментариях, вы когда-нибудь пробовали вязать круглую кокетку? А круглую жаккардовую кокетку? Как впечатления? Сложно или вполне выполнимо?

✅ По традиции предлагаю Вам подписаться на канал, тогда мы точно не потеряемся!😊

Как устроен быт женщины на далекой полярной станции: «Одна, среди мужчин и медведей»

«Я брала карабин и уходила в тундру. Впечатление, которое я помню – ты стоишь фактически на краю земли, куришь, смотришь в море и понимаешь, что дальше ничего уже нет».

Рассказ Дарьи Никитиной, девушки, которая отработала десять лет на полярных станциях. В 25 лет отбыла на остров Вилькицкого в Карское море. Вот ее истории про эту, безусловно, не совсем женскую работу: медведи, мороз -48, затерянный где-то в Арктике клочок суши, поиски бочек с топливом, оставшихся от военной части. Ну и, конечно (как женщине без него) – орущий начальник, тут как тут.

«Потеряв обычную работу в городе, в далеком 2003 году, я как-то оказалась перед дверьми Новосибирского геологоразведочного техникума (сейчас – Сибирский геофизической колледж). Раннее морозное утро, надпись на рекламном плакате гласит: «Наши выпускники работают в Якутии, на Крайнем Севере, на Сахалине». Крайний Север! С этого момента мысль о тех местах засела и никак не уходила из моей головы.

Отучилась в техникуме, ровно через год получила право выбрать место работы. Выбрала! За Полярным кругом – станция на острове Вилькицкого в Карском море.

Сначала с одногрупницей Таней добрались до Архангельска, там сели на старенький дизель-электроход «Михаил Сомов». Когда-то но ходил в Антарктиду, но в последние годы стал курсировать лишь по ближайшей Арктике, доставлял продукты по удаленным северным точкам, отвозил продукты на научные станции, метеорологов к месту работы.

Шли до Вилькицкого где-то месяц. Ребята-моряки с «Сомова» нам говорили: «Девчонки, ну куда вы лезете, зачем вам туда?».

Зато кормили нас на убой, к концу пути уже еле застегивались штаны. Но перед самой высадкой на берег, случился инцидент. Один из вертолетов «Михаила Сомова» вдруг улетел, а когда вернулся, то из него вышел весь израненный мужик. Как оказалось, мой будущий начальник, руководитель станции на острове Вилькицкого. Раны – от медведя. С медведем ему вообще-то еще повезло. Я уже потом поняла: на самом Крайнем Севере медведи не боятся уже ничего, они настолько голодные, что их не пугает ни техника, ни оружие. Медведь напал на начальника станции сзади. Оружия ни у кого не было, его спасла собака – обычная дворняга, которую кто-то привез с материка.

Мужчину зашили в судовом лазарете, потом санитарным рейсом отправили долечиваться на материк. Ну а мы с Таней высадились на острове Вилькицкого, прибыли к месту работы.

Ступили на землю, увидели, куда попали. Тут у нас с Таней случилась истерика. Пустынный голый остров, конец света. Вдобавок — смотрю в сторону, а там след медведя, еще совсем свежий. Зашли в дом, где нам предстояло жить, модульного типа: длинный коридор, слева и справа жилые комнаты, еще есть кухня, кабинет, санитарная комната.

Танька ревет, я нервно ржу – не могу остановиться, у обоих истерики. Говорю Тане:

– Но ты посмотри какой зато вид из кухни.

Может, я так искала какие-то плюсы. Хотя вид и правда был обалденный. Море, на переднем плане старинный деревянный маяк.

Знаю, что некоторые девушки, так же как мы, прибыв на какую-то отдаленную Полярную станцию, говорили: «Нет, я здесь работать не буду». И их переводили куда-нибудь поближе к населенным пунктам. Но мне было интересно посмотреть на себя во всей этой ситуации, проверить. Кроме того, я, конечно, ехала за большими «северными деньгами».

Хотя было очень непросто, особенно, по-началу.

За то время, что мы ехали на станцию – естественно, забыли все то, что сдавали на экзаменах, прошло же почти полгода. Начальник станции орал на меня:

– Ты метеоролог – никакой!

– Ты радист — никакой!

– Ты вообще – никакая!

Скрипела зубами и терпела. Потом, с приходом северного лета, когда растаял снег, но тепла все равно не было, я брала карабин и уходила в тундру, просто для того, чтобы быть подальше от станции. Впечатление, которое я помню – ты стоишь фактически на краю земли, куришь, смотришь в море и понимаешь, что дальше ничего уже нет. Помню это ощущение – вот он, край земли, прямо под твоими ногами.

. Через год приехал другой начальник, с ним еще двое. Из старой команды остался только механик. Все мы вдруг сработались, но у нас не было топлива. Никто на остров его уже не привозил, мы искали старые бочки с горючим, которые остались от военной части – она стояла здесь когда-то.

Было так: мужчины мотались на «Буране» и собирали остатки бочек по всему острову. Я, в это время, круглые сутки дежурила техником – за всех нас. Ребята в дом заходили только поесть, потом кто-то человек ложился спать, тогда я садилась за руль «Бурана» и везла топливо на станцию. Как-то так мы пережили зиму. Это было уже какое-то выживание.

Как-то так мы и пережили эту зиму. Потом, когда через год снова пришел «Михаил Сомов», нам предложили опять выживать самим. Сказали: «ищите топливо». Мы отказались и вынуждены были уехать. Вот тогда-то и решено было законсервировать станцию – это случилось в ноябре 2011 года. Я прибыла на материк, но вскоре снова оказалась на полярной станции – это уже другая история.

Читайте в следующих постах продолжение истории Дарьи – про дикие морозы, медведей, про то оправдывают ли себя северные зарплаты. Продолжение следует!

Фотографии: из личного архива Дарьи Никитиной и проекта vilkitsky.ru .

Zorkinadventures. Опыт и истории, тесты очень нужных вещей, рассказы о местах, событиях и героях, интервью с лучшими в своем деле. А еще – подробности работы редакции National Geographic Россия, где я работаю.

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева провела необычную фотосессию на Полярном круге

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева провела несколько дней на Ямале, разрекламировав регион в социальных сетях. Андреева приехала в Салехард вместе с друзьями — телеведущей НТВ Катей Шугаевой, ее мужем и тремя детьми. Компания побывала на Дне оленевода, где поучаствовала в национальных развлечениях, провела фотосессию в ягушках, посетила местные рестораны и музеи, совершила полет на вертолете в тундру, порыбачила. Свой отдых телеведущие подробно описали в Instagram.

«Всего два с половиной часа на самолете, и мы в Салехарде, в белоснежной пустыне среди оленей. Почему же мне раньше казалось, что Крайний Север — это далеко? На самом деле, сюда можно (нужно) слетать даже на выходные! Не пожалеете. Итак: самолет 2,5 часа, билет 4,5 тыс. рублей (детский), девять — взрослый, гостиница „Юрибей“ — роскошная! А дальше вас ждут увлечение на любой вкус: олени, юрты, снегоходы, музеи, подледная рыбалка, мамонты, казачья станица, строганиииииина и морошка. Выбирайте выходные и планируйте путешествие с детьми!» — написала Катя Шугаева в своем аккаунте Instagram (10,5 тыс. подписчиков).

«На Ямале едят очень даже круто!» — отметила Екатерина Андреева местную еду (особенно понравились котлеты из щуки и рубанина из щекура).

Обе телеведущие, комментируя ямальские каникулы, переходили на патетичный слог.

«Горячее сердце холодного Северного полярного круга. Здесь не носят черное. Здесь яркие краски и огонь, и горячие сердца. А иначе не выжить в этой вечной мерзлоте, в этом белом безмолвии, на котором так отчаянно остро-ярко смотрится красный, синий, зеленый, желтый. Там, где тебе тепло, несмотря на минус 30», — написала Андреева.

Тюменские власти пригласили ведущую Екатерину Андрееву с лекцией молодым журналистам

«Север затягивает — очень верная фраза. Здесь спокойно. За себя, за семью, за страну, за будущее. Конечно, здесь невероятно сложные условия жизни. Я с трудом представляю, как вообще здесь можно выжить. Но смотрю на эти белоснежные бескрайние просторы и каждый раз думаю с восхищением: никогда и никто здесь не выживет, кроме нашего народа. Никогда и никто нас не завоюет», — это слова ведущей программы «Мы и Наука» Кати Шугаевой.

Известная российская ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева часто и много путешествует не только по миру, но и по России, рекламируя внутренний туризм в разных регионах. Фотографии с Ямала в Instagram Екатерины (560 тыс. подписчиков) собрали 12–15 тыс. лайков. Для сравнения, январское фото в купальнике из горячего источника в Хакасии набрало 49 тыс. лайков.

Грандиозные советские проекты за Полярным кругом

Архивное фото; Виталий Иванов/Global Look Press

Пятая часть России находится за Полярным кругом, но живет здесь только 1% населения страны — 1,5 млн человек. Вечная мерзлота, суровые зимы большую часть года, полярные дни и ночи… Такие условия сложно назвать комфортными. Тем не менее, важность развития Арктики всегда была очевидна: помимо огромных запасов природных ресурсов, по Северному Ледовитому океану проходит кратчайший морской путь из Европы в Азию. В советские годы были предложены поистине масштабные и невероятные проекты.

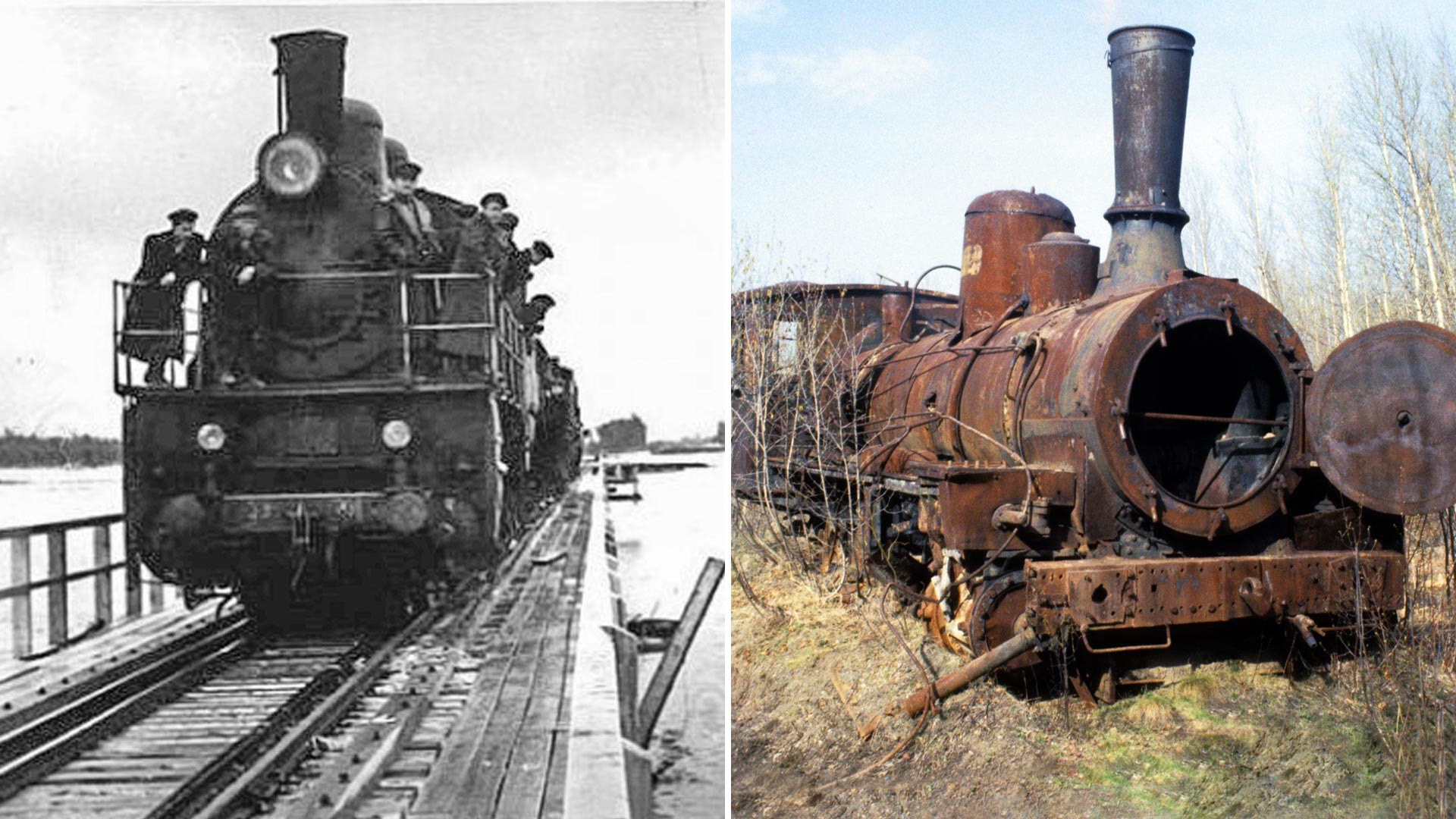

1. Проект 501: «Мертвая дорога»

Салехард. Мемориал «501-я стройка»

Трансполярная магистраль была одной из последних «больших строек» Иосифа Сталина. Железная дорога должна была соединить города Чум, Салехард, Надым, Новый Уренгой и Игарку — всего 1300 км пути по непроходимым лесам, рекам и болотам. Дорога строилась однопутной, с 28 станциями через каждые 40-60 км и 106 разъездами. Начавшись в 1947 году, стройка велась ударными темпами с обоих концов участка силами 80 тысяч заключенных ГУЛАГа. Конечно, все было засекречено, и на бумаге западный участок стройки шел просто под номером 501, восточный — 503.

Здесь использовались старые железнодорожные рельсы, по большей части, начала 20 века. Мосты через Обь и Енисей не возводились: планировалось, что летом можно будет переправляться с помощью паромов, а зимой — по льду. В течение нескольких зим в реки вмораживали бревна и шпалы, по которым мог проехать паровоз с грузовыми вагонами.

Виталий Иванов/Global Look Press

За неполные 6 лет было построено 700 км железной дороги, однако соединить разные участки так и не удалось. Сразу после смерти Сталина в 1953 году стройку остановили, лагеря расформировали, а дороги забросили. В сибирской глуши до сих пор можно увидеть проржавевшие паровозы на рельсах, деревянные бараки и вереницу лагерных вышек.

Что осталось от великой стройки.

Виталий Иванов/Global Look Press

Один из таких локомотивов стоит на постаменте на окраине Салехарда — так местные жители увековечили память об этой «мертвой дороге».

Виталий Иванов/Global Look Press

Сегодня действует лишь 200-км участок Чум-Лабытнанги (город через реку Обь от Салехарда), на котором делают остановку поезда из Москвы и Воркуты. Несколько небольших участков в районе Нового Уренгоя восстановили для промышленных перевозок.

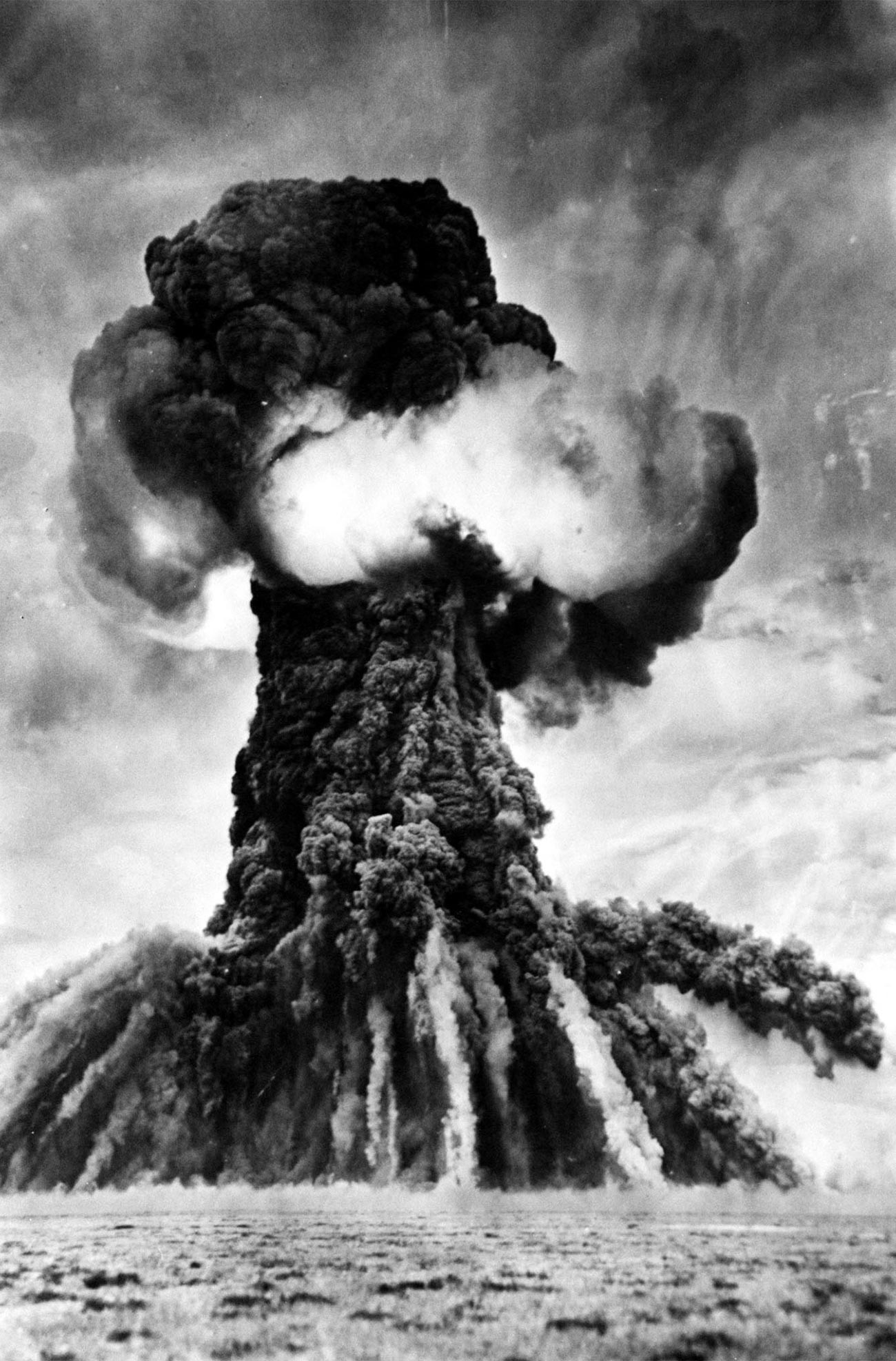

2. Атомное оружие для Северного Ледовитого океана

Севморпуть — кратчайший путь из Европы в Азию, вот только регулярной навигации в этой районе мешают арктические льды. Если бы не они, то страна могла бы организовать экономически привлекательный транзит грузов, сделать внутренние и международные транзитные перевозки гораздо дешевле и развивать северные морские порты и города. Но как же уменьшить влияние льдов на судоходство в Северном Ледовитом океане? У советских ученых было нетривиальное видение решения этой задачи.

Атомный ледокол в Арктике.

Роман Денисов/Global Look Press

В архивах Арктического и антарктического научно-исследовательского института была найдена записка Сталину от члена Географического общества Алексея Пекарского, который предложил разбомбить заторы льда ядерным оружием. «Самолет, груженный атомными бомбами, пролетает вдоль трассы и разбивает лед, образуя канал, по которому проходит караван судов», — писал он.

Сталин отправил документ в Арктический институт на рассмотрение, и там признали, что использование атомного оружия для борьбы со льдами может дать «очень большой эффект». К счастью, в 1946 у СССР не было атомной бомбы, ее создали лишь несколько лет спустя. А затем обнаружились такие побочные эффекты от ядерного взрыва как радиация, и эти радикальные идеи отпали сами собой. Однако идея использования атомной энергии в Арктике все же была использована.

Ледокол «Москва» ведет караван судов сквозь льды Арктики.

Еще в конце 1950-х в Советах появились первые атомные ледоколы для круглогодичной навигации по северным водам. Сегодня мощные атомные ледоколы водят суда по Севморпути, а сама идея дальнейшего развития этой транспортной артерии превратилась в часть масштабного общегосударственного проекта: Северный морской ход.

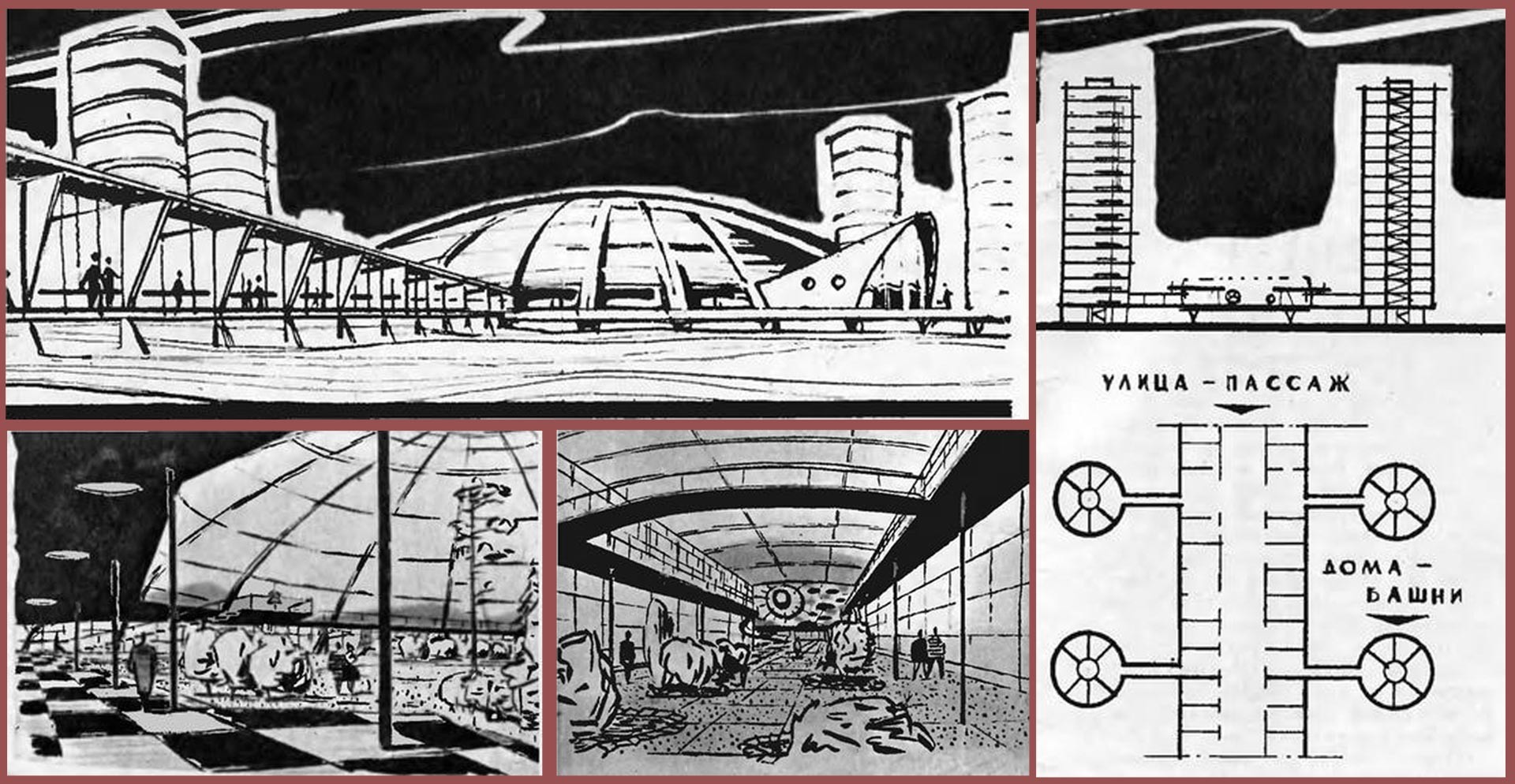

3. Города с искусственным микроклиматом

Архитектура заполярных городов продиктована особенностями климата: здания должны быть на сваях, чтобы тепло от домов не давало растаять вечной мерзлоте и не привело к их усадке; и построены с учетом ветрозащиты. А вот эстетика и комфорт всегда оставались за скобками. В 1960-х годах, когда вся страна застраивалась одинаковыми домами — «хрущевками», советские архитекторы выступили с оригинальным предложением арктических городов под куполом.

«Техника молодежи», 1961

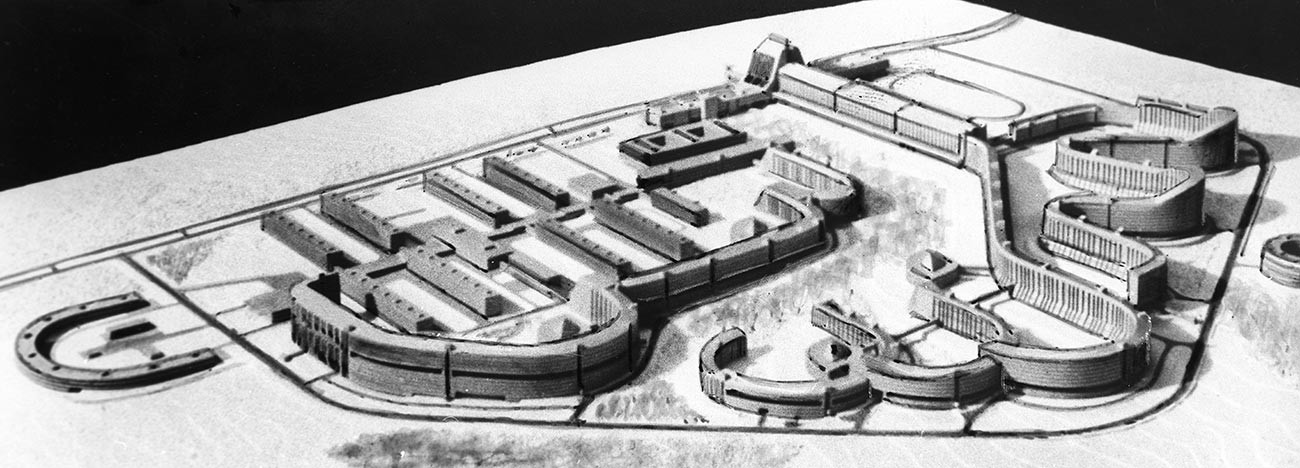

Описание одного из таких жилых комплексов, где все здания соединены крытыми галереями, было опубликовано в журнале «Техника молодежи» в сентябре 1961 года. В проекте архитекторов С. Одновалова и М. Цимбала поселок состоит из 15-этажных цилиндрических домов, соединенных теплыми переходами друг с другом и объектами инфраструктуры. В каждом таком комплексе можно было поселить от 500 до 10 тысяч человек.

Проект поселка на алмазной трубке «Удачная»

«Цилиндрическая форма здания, кроме того, создает лучшую обтекаемость порывами ветра. Поэтому дом очень устойчив во время буранов и метелей», — пишут авторы проекта, Экспериментальные проекты планировали построить в Якутии, однако в итоге была построена только одна галерея между жилыми домами в поселке Удачный.

Жилые дома, где живут работники алмазоносной трубки «Удачная»

Тем не менее, сегодня мы видим, что идеи поселения с искусственным микроклиматов отчасти воплотились в двух северных российских военных базах: это Северный Клевер в Якутии и Арктический трилистник на Земле Франца-Иосифа.

Минобороны РФ/Global Look Press

Корпуса имеют овальную форму и соединены треугольной галерей. Внутри — жилые помещения, учебные залы, киноцентр, столовая, комнаты отдыха, медицинский кабинет и зимний сад с растениями.

Минобороны РФ/Global Look Press

4. Просто взять и изменить климат

Авторитетный советский климатолог Михаил Будько считал главной причиной холода в Арктике океанические льды, поэтому чтобы сделать эту территорию комфортной, нужно найти способ их растопить. В 1962 году ученый предложил распылить над Арктикой сажу из отходов резиновой промышленности, чтобы потемневшие льды поглощали солнечную радиацию и быстрее таяли.

Для ускорения процесса воды, свободные ото льдов, предлагалось покрыть мономолекулярной пленкой. Его, мягко говоря, неоднозначная и затратная концепция, к счастью, реализована не была, впрочем, как и другие, однако его исследования внесли огромный вклад в разработку современной энергобалансовой модели климата.