- Вязание узлов с иглодержателем

- Учебное видео техники завязывания хирургического узла

- Вязание узлов с иглодержателем

- Учебное видео урок заряжения нитки в иглодержатель и техника вязания узлов им — от И.В. Фраучи

- Вязание узлов с иглодержателем

- 5-й способ вязания узлов.

- Техника инструментального завязывания узлов.

- Вязание узлов с иглодержателем

- Вязание узлов с иглодержателем

- Учебное видео урок заряжения нитки в иглодержатель и техника вязания узлов им — от И.В. Фраучи

Вязание узлов с иглодержателем

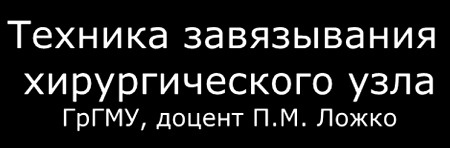

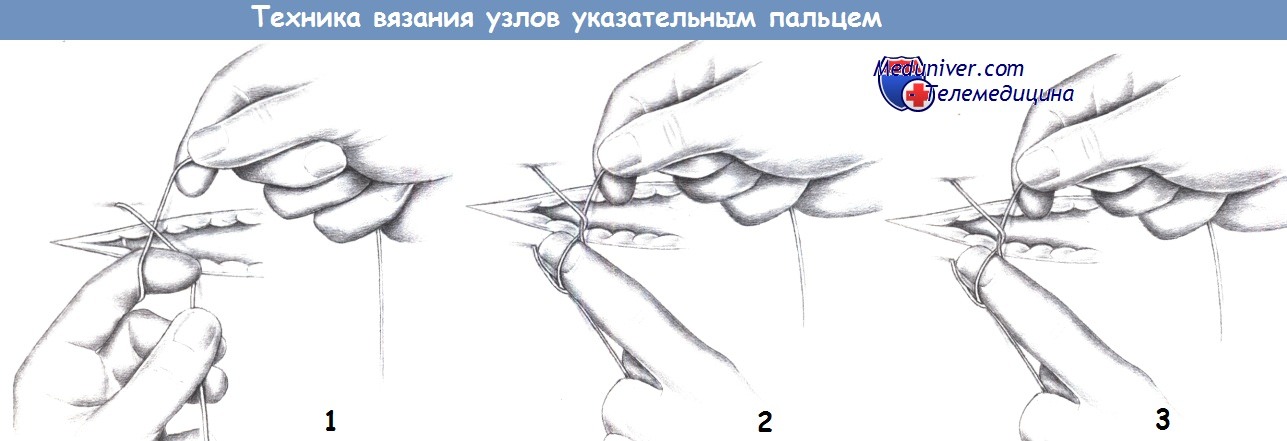

а) Техника указательного пальца. Хирург должен уметь завязывать узлы обеими руками. Это позволяет избегать обременительной и занимающей время смены рук. Размер используемого шовного материала зависит от толщины сопоставляемых слоев тканей. Для кожного шва обычно используются нити от 3-0 до 5-0, чаще всего из монофиламентного материала.

При освоении техники вязания узлов одну нить следует считать как «протягиваемую», а другую — как «узловую». Узловая нить удерживается рукой, формирующей узел. На рисунке — это левая рука.

После формирования узла концы нити должны быть затянуты осторожно и не перетянуты. Побледнение тканей под нитью указывает на их ишемию, которая нарушит заживление раны. В момент затягивания узла, пальцы, удерживающие концы нити, и сам узел должны располагаться на прямой линии.

В противном случае при затягивании к узлу будет прикладываться боковое усилие, что в тонкой ткани может легко привести к прорезыванию нити.

б) Техника среднего пальца. Надежная фиксация нити требует наложения нескольких последовательных узлов. При завязывании последовательных узлов крайне важно хотя бы один раз сменить протягиваемую нить.

Техника завязывания узла третьим пальцем считается достаточно простой. Однако здесь необходимы более широкие движения руками.

Общее число завязанных узлов зависит от используемого шовного материала и размера нити. Следует взять за правило всегда завязывать на 1-2 узла больше, чем размер нити, особенно при использовании монофиламентного шовного материала.

При завязывании каждого последующего узла нужно вновь тщательно выровнять точки фиксации узла руками.

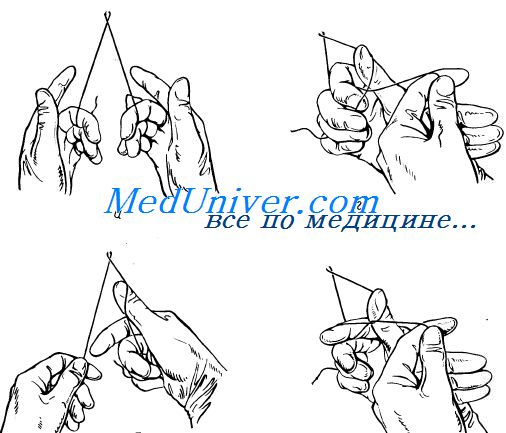

в) Завязывание на инструменте. Завязывание при помощи иглодержателя экономит шовный материал, но снижает тактильные ощущения. Поэтому эта техника обычно используется для поверхностных и относительно прочных структур, таких как апоневроз и кожа.

Для первого узла нить должна быть обернута вокруг конца иглодержателя дважды. Один или два последующих узла, завязываемых в противоположных направлениях, адекватно зафиксируют нить.

Учебное видео техники завязывания хирургического узла

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Вязание узлов с иглодержателем

Как правило, длина инструмента должна соответствовать глубине операционной раны. С другой стороны, сила, прикладываемая к инструменту, определяется стабильностью захватываемых структур и размером используемой иглы.

Зубчатые (хирургические) зажимы обычно используются только для фасциальных и кожных швов. В других ситуациях наиболее предпочтительны зажимы без зубцов (анатомические) с прямыми или изогнутыми концами.

Закрывать зажим всегда следует не полностью, ровно настолько, чтобы слегка захватить ткань. Какого-либо неоправданно сильного сжатия браншей следует избегать. Необходимо также понимать разницу в применении иглодержателей с замком и без него.

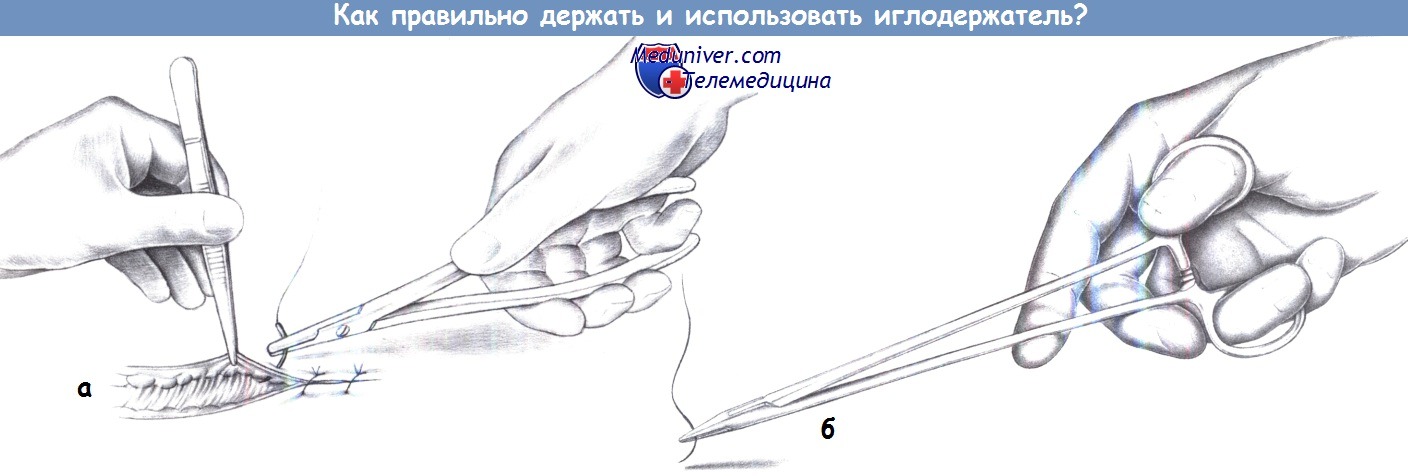

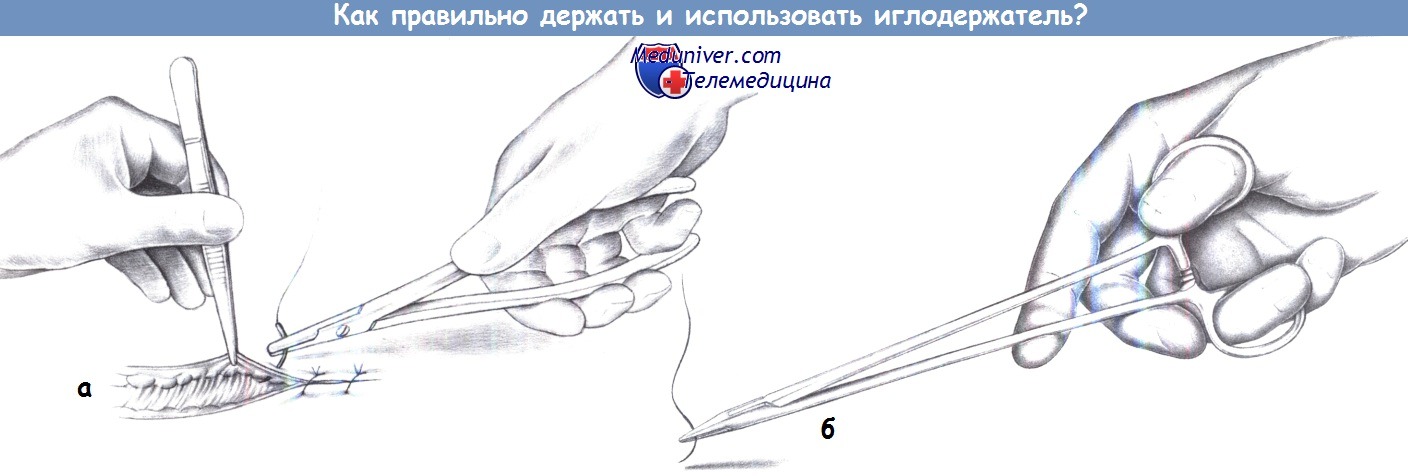

Иглодержатель без замка, обычно используемый авторами, предъявляет большие требования к технике обращения с инструментом, чем иглодержатель с замком. Для надежного управления иглой требуется постоянное сжимающее усилие, прилагаемое к обеим рукояткам (а). Степень открытия иглодержателя контролируется мизинцем, что требует практики. Обычно предпочитают изогнутые иглы; поэтому, чтобы сделать маленькое отверстие, а не длинный разрыв, ход иглы через ткань также должен быть изогнутым. Учитывая жесткую связь между иглой и иглодержателем, кисть руки должна следовать этому изгибу.

Лучше не захватывать иглу за самый ее край (у конца, где крепится нить). Иглодержатель с замком удерживается так же, как ножницы — большим и безымянным пальцами, а направляется — указательным и средним пальцами (б).

Учебное видео урок заряжения нитки в иглодержатель и техника вязания узлов им — от И.В. Фраучи

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Вязание узлов с иглодержателем

I этап — фиксация нитей в исходном положении. Свободные концы обеих нитей перекрещивают и удерживают большим и указательным пальцами обеих рук.

II этап — перекрест нитей. III палец правой руки помещают над фиксированной этой рукой нитью. Нить, фиксированную левой рукой, укладывают на ногтевую фалангу III пальца.

III этап — забор нити и проведение ее через петлю. Ногтевую фалангу III пальца заводят за нить, фиксированную этой же рукой. При разгибании пальца нить, расположенную на его тыльной поверхности, проводят через петлю.

IV этап — фиксация проведенной через петлю нити. После проведения через петлю свободный конец нити прижимают большим пальцем к ладонной поверхности III пальца. При этом указательный палец располагают над нитью.

V этап — затягивание узла. Нити отводят в противоположен) сторону. Указательными пальцами обеих рук узел смещают по направлению к тканям.

VI этап — завязывание второго узла. Техника завязывания второго узла аналогична таковой первого, но при этом второй узел завязывают противоположной рукой.

5-й способ вязания узлов.

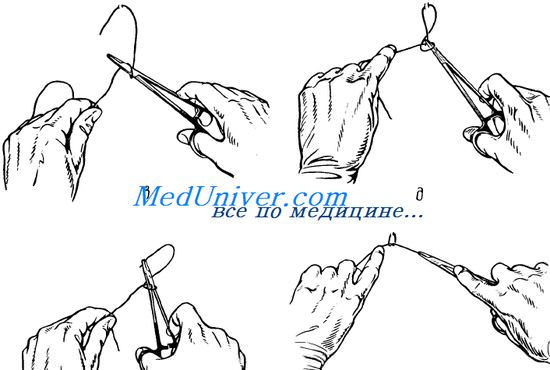

I этап — фиксация нитей в исходном положении. Свободные концы перекрещенных нитей удерживают III и IV пальцами обеих рук, причем нить, удерживаемая правой рукой, должна располагаться выше.

II этап — перекрест нитей. Большой палец правой руки заводят под нить, удерживаемую той же рукой. Нить, зафиксированную левой рукой, заводят под указательный палец правой руки и смещают кверху, перекрещивая с противоположной нитью у основания ногтевой фаланги большого пальца правой руки.

III этап — забор нити и проведение ее через петлю. Ногтевую фалангу указательного пальца заводят за нить, удерживаемую правой рукой ниже перекреста нитей. При разгибании пальца нить проводят через петлю.

IV этап — фиксация проведенной через петлю нити. Проведенную через петлю нить вначале фиксируют большим и указательным пальцами правой руки, затем — большим и III пальцами той же руки. К концу выполнения этого этапа указательный палец должен располагаться над нитью.

V этап затягивание узла. Нити отводят в противоположные стороны и узел смещают указательными пальцами обеих рук.

VI этап завязывание второго узла. Техника завязывания второго узла аналогична таковой первого, но при этом второй узел завязывают противоположной рукой.

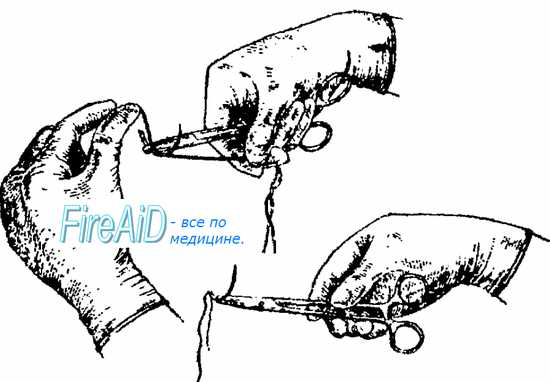

Техника инструментального завязывания узлов.

После проведения нити через ткань ее длинный конец фиксируют левой рукой. Иглодержатель, удерживаемый правой рукой, помещают над длинным концом нити. Поворачивая иглодержатель по часовой стрелке, наматывают на него длинный конец нити, после чего, раздвинув бранши, иглодержателем захватывают свободный конец нити. Зафиксированный иглодержателем свободный конец нити проводят через петлю и затягивают узел, смещая его по направлению к тканям указатель ным пальцем левой руки.

Для завязывания второго узла длинный конец нити также наматывают на иглодержатель, вращая его уже против часовой стрелки.

Если для завязывания узла используют два инструмента, то такой способ называют аподактильным.

Вязание узлов с иглодержателем

Иглодержатель фиксируют правой кистью. Указательный палец находится на поверхности бранш, что позволяет осуществлять точные, дозированные движения. Острие иглы обращено книзу, ушко вместе с заряженной в иглу лигатурой — кверху. Лигатура должна свободно свисать с ушка иглы.

Необходимо стремиться прошивать ткани «на себя», то есть иглу вкалывать с дальнего от хирурга края, а выкалывать — у ближнего.

Иглу вкалывают строго перпендикулярно плоскости ткани или органа. При сшивании мягких тканей следует избегать грубого, резкого, насильственного проталкивания иглы и стремиться, чтобы ткани нанизывались на кончик иглы.

Игла должна строго симметрично проходить через оба края раны, захватывая в шов одинаковое количество тканей. При проведении иглы через плотные ткани (кожа, апоневроз) пинцетом захватывают край раны. Иглу вкалывают под самым концом браншей пинцета, что облегчает прокол и ее продвижение. Выкалывать иглу также надо непосредственно под концом браншей пинцета.

После выкалывания из тканей кончика иглы его захватывают иглодержателем и иглу вместе с нитью выводят из ткани. При выполнении этого этапа следует учитывать следующие моменты.

При вкалывании и особенно при выведении иглы рука должна двигаться в лучезапястном суставе.

При захвате иглодержателем кончика иглы кисть должна быть в положении пронации для того, чтобы обеспечить объем ее движения при выведении иглы. Если кисть находится в положении супинации, для выведения иглы не хватает объема ее движения, что влечет за собой нежелательные движения предплечьем и плечом.

Из тканей иглу следует выводить по траектории окружности, равной кривизне иглы. При несоблюдении этого принципа игла выводится с трудом, повреждая ткани. Если накладывают узловые швы, то ассистент удерживает свободный конец нити до тех пор, пока ее другой конец не выйдет из ушка иглы. При наложении непрерывного шва ассистент постоянно удерживает конец нити в натяжении.

Не следует стремиться к одномоментному проведению иглы через оба края раны. Двухмоментное проведение иглы с выходом ее в глубине раны позволяет более точно провести ее через другой край.

Если из двух краев раны или соединяемых тканей один мобильный, а второй фиксированный. Шить начинают с мобильного края. При соединении краев раны или тканей, имеющих неодинаковую толщину, прежде всего следует прошивать более тонкий край. Проводя иглу через более толстый край, необходимо, чтобы расстояние между местами ее вкалывания и выкалывания на обоих краях было одинаковым.

Разъединение и соединение тканей следует проводить в соответствии с топографической анатомией организма.

При узловом шве узлы надо завязывать так, чтобы они находились на одной стороне раны, а не над ней. Если края раны имеют одинаковую толщину, то не имеет значения, на какой из сторон располагаются узлы. Если же края раны или соединяемых тканей имеют различную мобильность, то узлы должны располагаться на менее подвижном крае.

Вязание узлов с иглодержателем

Как правило, длина инструмента должна соответствовать глубине операционной раны. С другой стороны, сила, прикладываемая к инструменту, определяется стабильностью захватываемых структур и размером используемой иглы.

Зубчатые (хирургические) зажимы обычно используются только для фасциальных и кожных швов. В других ситуациях наиболее предпочтительны зажимы без зубцов (анатомические) с прямыми или изогнутыми концами.

Закрывать зажим всегда следует не полностью, ровно настолько, чтобы слегка захватить ткань. Какого-либо неоправданно сильного сжатия браншей следует избегать. Необходимо также понимать разницу в применении иглодержателей с замком и без него.

Иглодержатель без замка, обычно используемый авторами, предъявляет большие требования к технике обращения с инструментом, чем иглодержатель с замком. Для надежного управления иглой требуется постоянное сжимающее усилие, прилагаемое к обеим рукояткам (а). Степень открытия иглодержателя контролируется мизинцем, что требует практики. Обычно предпочитают изогнутые иглы; поэтому, чтобы сделать маленькое отверстие, а не длинный разрыв, ход иглы через ткань также должен быть изогнутым. Учитывая жесткую связь между иглой и иглодержателем, кисть руки должна следовать этому изгибу.

Лучше не захватывать иглу за самый ее край (у конца, где крепится нить). Иглодержатель с замком удерживается так же, как ножницы — большим и безымянным пальцами, а направляется — указательным и средним пальцами (б).

Учебное видео урок заряжения нитки в иглодержатель и техника вязания узлов им — от И.В. Фраучи

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021