Вязание крючком народное искусство

Вязание – один из интересных и полезных видов рукоделия. Техника его прошла через века и в наше время получила большое развитие. Множество красивых, полезных, необходимых вещей можно изготовить, умея вязать.

Вязание крючком появилось впервые на Востоке. Вязание спицами было изобретено в Англии У. Ридером в 1564 г., и уже через 5 лет был сконструирован первый вязальный станок и открыт цех по производству трикотажа.

(Из воспоминаний Корольковой Т.И.)

ВЯЗАНИЕ

В прошлом в каждом доме девочки 9-10-летнего возраста начинали вязать для себя, для своих младших сестренок и братишек шапочки, варежки, кофточки. Для вязания использовались различные нитки: шерстяные, хлопчатобумажные, шелковые и т. д. но чаще всего использовали шерстяные нитки. Вещи, связанные из шерстяной пряжи, эластичны, пористы, хорошо сохраняют тепло, удобны в носке. Часто использовали старые нитки, так как не всегда была возможность приобрести новые; кроме того, у каждого в доме имелись старые или надоевшие вязаные вещи, которые можно распустить. Изделия из старых ниток получаются не хуже, чем из новых, кроме того, девочки имели возможность придумывать новые варианты, комбинируя нитки различных цветов. Вылинявшие нитки, а также нитки неподходящего цвета перекрашивались. Использование старых вещей приучало девочек к бережливости, экономности, давало практические возможности к постоянному обновлению своего гардероба.

Качество вязанных изделий зависело от качества пряжи. Изделия из сильно скрученных ниток получались жесткими и неэластичными, хуже сохраняли тепло. Поэтому для вязания использовали слабо скрученные нитки. Нитки по толщине подбирали в соответствии с видом изделия, которое будет из них изготовляться. Например, для свитеров, носков, шарфов – использовали более толстую пряжу, для детских вещей – более тонкую, для кружевных изделий – тонкие нитки. Некоторые рукодельницы к шерстяной нитке добавляли слабо скрученную шелковую. Изделия, связанные в сочетании шерсти с шелком – очень красивы.

Шерстяную пряжу – натуральные волокна животного происхождения, получали из шерсти овец и коз. Хлопчатобумажную пряжу – волокна растительного происхождения, получали их льна. Шерстяные нити были ручного происхождения.

Льняные ткани подобны хлопчатобумажным тканям. Лен сеяли отдельно от конопли. Процесс получения ткани и нити из льна похож на процесс получения ткани и нити из замашек. (см. дальше). Пряжа из льна получалась тоньше и нежнее, чем пряжа из замашек. Ткань из замашек была очень грубой, нить толстой. Для получения тонкой нить льняную пряжу тянули на пряхе. Такой нитью и вязали и шили.

Из шерстяной пряжи получали много необходимых вещей. Вязали платки из белой шерсти. В таких случаях имели в хозяйстве белых овец. Овец стригли в ручную специальными ножницами. Перед стрижкой овец обязательно мыли на речке, иначе шерсть получалась скомканная. Шерсть перебирали руками (чесали шерсть).

Прежде чем приступить к вязанию, надо подготовить нитки. Пряжу сматывали в небольшие мотки (100-150 г), слабо перевязывали в нескольких местах, а затем стирали в теплой воде. При стирке нитки не терли, так как они могли сваляться, а сжимали и разжимали их. После стирки шерсть прополаскивали в теплой воде. Затем слегка отжимали в ткани и сушили в подвешенном состоянии. После того как нитки высохнут, их сматывали в клубок. Сматывали очень слабо, не вытягивая. На пальцы левой руки сматывали часть ниток, снимали их, держали большим и указательным пальцами и снова через пальцы сматывали следующую часть ниток и т. д. Смотанная пряжа, таким образом, не теряла своей эластичности, а клубок получался большим и мягким.

Готовые вязаные изделия стирали и сушили, разложив на куске материи на плоской поверхности. Если изделие вязали по частям, то их стирали перед сшиванием.

Нитки для вязания крючком употребляли разнообразные: шерстяные, полушерстяные, шелковые, хлопчатобумажные. Иногда употребляли нитки в сочетании двух сортов, например: шерсть с блестящим шелком, хлопчатобумажные нитки с блестящим шелком или шелковой тесьмой.

Вязальные крючки были металлические, деревянные, костяные; короткие и длинные; различной толщины. Для работы их выбирали по толщине пряжи.

Для вязания изделий из шерстяной пряжи, как правило, употребляли толстые крючки – металлические, деревянные, костяные. Тонкий металлический крючок выбирали для вязания особо ажурных изделий. Часто для получения ажурного поля использовали толстый крючок и тонкие нити.

Нити для кружевных изделий подбирали в зависимости от вида предмета, его назначения. Кружевные салфетки и украшения должны хорошо стираться, кипятиться, поэтому их вязали из катушечных или других хлопчатобумажных ниток. Шелковые нити употребляли для вязания воротничков, блуз, чулок и т. д.

Края тонкой льняной ткани обвязывали хорошо крученными нитками, используя тонкий металлический крючок.

ВЫШИВАНИЕ

Вышивание – старинный и любимый многими вид рукоделия. Назначение вышивки как одного из видов декоративно-прикладного искусства – украшать и оформлять быт.

Для русских характерны геометрические узоры, узоры со стилизованными растениями и животными.

Для вышивания требовались: ткань, в частности холстина, нитки, ножницы, наперсток, пяльцы.

Ткань выбирали в зависимости от назначения изделия, например скатерти вышивали на более прочных тканях – на суровом или льняном полотне. Для салфеток пригодны льняные и шелковые ткани. Но чаще использовали суровое или льняное полотно. Нити его хорошо видны, а серый и белый цвет – наиболее подходящий фон для вышивки.

Холстину пряли из замашки. Раньше практически в каждом доме сеяли коноплю. Впоследствии из конопляных всходов выбирали замашку (дергали из земли, а коноплю оставляли). Выстилали по земле, как сено. В таком состоянии оно лежало 21 день. Через 21 день все собирали. Мяли на мялке. Потом толкли в ступе. Кострику (образовавшийся при толчении мусор) вытряхивали. Полученное сырье надевали на гребень и пряли на пряхе. Нить сновали на сновалке – ложили в мот.

Сновалка состояла из следующих конструкций: 4 вбитые в землю палки, а в середине веретено.

Нить наряжали на стан (так называли ткацкий станок) и ткали холстину. Образованное полотно снимали, скатывали плотно в рулон, как бинт. Летом в кадушку с водой высыпали белку (белый порошок, выполняющий роль красителя). В полученный раствор помещали холстину. Через некоторое время холстину вынимали и расстилали по траве. Так делали несколько раз, пока холстина не станет мягкой. После чего скатывали. По желанию рукодельницы холст можно было покрасить в любой цвет. Чаще всего красили в растворе, приготовленном из коры ольхи. Для этого нарезали ветки ольхи, сдирали с них кору, ложили в чугун с водой и помещали в печь, отстаивали до тех пор, пока вода становилась красной. Окрашенная таким образом холстина становилась красной. Из холстины шили рубашки, брюки и т. д. также вышивали разные узоры.

При вышивании употребляли различные нитки – ирис, мулине, льняные, шелковые – в зависимости от вида вышивки, от материи и рисунка. Нитки выбирали мягкие, не сильно скрученные. Для цветной вышивки подходили бумажное и штапельное мулине, ирис, шелк. Часто стираемые изделия вышивали хлопчатобумажными и льняными нитками (ирис, мулине), так как шелковые нитки темнеют от воды и кипячения, да и не каждая рукодельница могла похвастаться наличием таких нитей в своей коллекции. Многие вышивки делали на пяльцах.

Современная вышивка отличается строгостью композиционного решения, простотой цветовой гаммы. Это соответствует требованиям современного стиля убранства помещений, покроя одежды.

ПЛЕТЕНИЕ И ТКАЧЕСТВО

Шерсть применяли для изготовления ковров. Ткали ковры на станах (ткацкий станок). Коврики ткали одноцветные, с рисунком в поперечную полосу, а также пестрые – многоцветные. Для получения пестрого коврика использовали несколько различных по цвету ниток, сложенных вместе. Если для изготовления ковра брали не слишком толстые нитки, то его использовали в качестве покрывала для софы.

Помимо всего прочего занимались плетением. Результатом плетения являются лапти. Плели лапти из пеньки (конопли). Пеньку набирали в снопы, обмолачивали. Семя шло на изготовления масла, а стебель растения представлял собой пеньку. В местах добычи торфа вырывали канавки, которые заполнялись водой. В них опускали конопляные снопы сроком на 21 день, чтобы лыко отстало. (лыко – второе название пеньки). Через 21 день снопы вынимали и ставили стоя под пелену. Оставляли в таком положении пока не стечет вода. Сушили как и лен (расстилали на земле). Мяли на мялке и выбивали кострику. Из полученной пеньки вили веревки. Потом свивали шнур из 2-х веревок. Натягивали шнур на колодку (колодка изготовлялась по мерке ноги). В колодку забивали четыре гвоздя. Все это оттягивали веревкой. И плели лапти. Сначала делали основу. Подошву плели толстой веревкой, а остальную часть тонкой. Во время плетения поддевали свайкой (похоже на шило, только не острое). Дальше процесс плетения лаптей напоминал процесс плетения коробки.

Сейчас многие дома украшены предметами народного творчества. Это и салфетки, скатерти, коврики, занавески и т. д. Занятия по рукоделию и по вязанию способствует развитию внимательности, точности и терпеливости, воспитывают художественный вкус. Любая вещь, даже если она выполнена безукоризненно в техническом отношении, не будет иметь вида и даже может выглядеть некрасивой, если колорит красок подобран плохо, выбран несоответствующий по форме или устаревший фасон.

Ажурное вязание крючком — вид народного творчества, пришедший к нам из глубины веков

Ажурное вязание крючком было с древних времён одним из самых популярных видов русского народного творчества. Во многих этнических музеях хранятся предметы рукоделия и вещи, относящиеся ещё к периоду III–V столетий, это свидетельствует о том, что это ремесло берёт свои истоки задолго до наших времен.

Есть такое мнение, что в средние века ажурное вязание крючком было прерогативой мужского населения, и женщинам этот вид творчества запрещался. Насколько это верно, никто не знает. А между тем в женских руках ниточки свиваются в очень интересные и кокетливые вещи.

А что могло лучше украсить древний русский дом, чем обвязанные полотенца, простыни, пододеяльники, нижнее бельё и вставки в наволочки на подушках? Мода на них до сих пор не прошла в русской, украинской, белоруской глубинке, где хозяюшки и сейчас считают их обязательным атрибутом домашнего уюта. Для городских жительниц ажурное вязание крючком превратилось в интересное хобби, которому они обучаются на курсах, посвящая этому творчеству много своего времени.

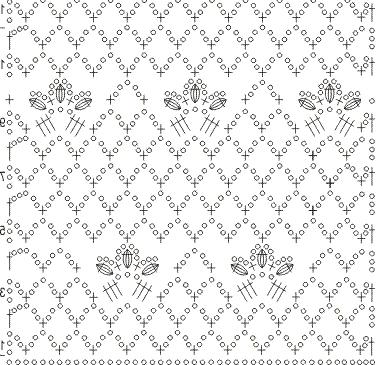

Известно, что все древние схемы ажурного вязания крючком имели сакральное значение. Каждый вид петель, столбики с накидами и их группы создавали определённую картину, заговор, оберег. Огромное впечатление на зрителя оказывает и современное ажурное вязание крючком, модели которого создаются не по мистическим соображениям, а из понятий эстетичности, красоты, практичности и индивидуальности.

Ещё одно правило, которому подчиняется ажурное вязание крючком, – это правильный выбор толщины крючка. Если оно будет соблюдено, то изделие получится лёгким и в то же время плотно сплетённым. Сразу не следует браться за масштабную работу. Сначала нужно выполнить небольшой мотив в качестве образца и по нему сделать расчёты, а затем начинать творить свой шедевр.

История развития вязания крючком и спицами в России.

Главное меню → История развития вязания крючком и спицами в России.

История развития вязания крючком и спицами в России тесно связана с историей развития этих видов рукоделия в Европе.

Можно сказать, что сложная техники вязания спицами и крючком пришли к нам из других европейских государств: Италии, Испании, Франции, Англии и, в том числе, Скандинавии.

Косвенным доказательством того, что Россия была преемником некоторых технологий вязания является последовательность во времени возникновения их в нашем государстве.

Так если, считается, что вязание крючком в Европе возникло и стало бурно развиваться с начала 19 в. (см. «История развития вязания крючком в Европе до 20 в.»), то в России крючок получил распространение лишь с конца 19 в. (Википедия)

Русские мастерицы крючком вязали в основном кружева, заимствуя для них узоры из народной вышивки крестом и ткачества. Совершенно очевидно, что речь идет об ажурном филейном вязании крючком, или вязании крючком с использованием филейной сетки.

На вопрос, владели ли они техникой Ирландского кружева крючком, и если «да», то насколько в ту эпоху этот вид кружева был в России распространен среди наших вязальщиц,, я пока ответа не нашла.

С уверенностью можно только лишь сказать, что еще в допетровскую эпоху на Руси были знакомы с такой техникой игольного кружева, как шитье по сетке («шитье по выдергу»), а также шитье иглой «на воздухе», но только по краю изделия или тесьмы. Только в 1725 году Петр 1 пригласил венецианских мастериц для обучения русских вышивальщиц искусству шитья кружев с помощью иглы, а также с помощью коклюшек.

Существует мнение, что искусство вязания на спицах к нам пришло из Скандинавии, где вязальщиками были, в основном, мужчины.

В России крестьянские девушки-рукодельницы вязали из теплой овечьей шерсти такие изделия как чулки, носки, варежки, и конечно же, Оренбургские пуховые платки! Рассмотрим вкратце историю развития вязания в каждом из этих напрвлений.

История вязаных носков на Руси.

В Рязанской области, под городом Пронском, археологи нашли носок , вместе с надетым на него башмаком. (фото 1) Обувь сохранилась плохо, а вот носку повезло больше. Его датируют 11-12 веком, а хранят в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. И нтересно не только то, что носок отлично сохранился, а еще и то, что он был явно выше самого ботинка, и снимался, скорее всего, вместе с ботинком. Совершенно не говорится о том, в какой технике вязания выполнены эти носки. Вполне возможно, что выполнен он не спицами, а в технике одноигольного вязания , которое прекрасно имитирует лицевую гладь. (см. «Когда и где возникло настоящее вязание спицами.»)

Фото 1. Носок с башмаком. 11-12 в. Найден в Рязанской области под г. Пронском. Рязанский историко-архитектурный заповедник.

Еще один интересный образец носка, сохранившийся до наших дней, относится к более позднему периоду: 16-17 в.

Фото 2. Носок. 16-17 в. Связан на пяти спицах. Археологический выставочный комплекс «Старый Гостинный двор».

Предполагается, что он связан на пяти спицах по кругу. Хранится в Археологическом выставочном комплексе «Старый Гостинный двор»

На Руси вязаные носки ручной работы играли важную роль в свадебных церемониях и различных ритуалах. Вязаные носки и варежки составляли значимую часть приданого. В основном, носки были исключительно однотонные. Однако, в таких губерниях как, например, Рязанской, Тульской и Пензенской праздничные изделия вязали с использование красочных орнаментов.

В Архангельской области считалось, что невеста одаренная и умелая, если она собственноручно одаривала родню мужа связанными носками, и чем разнообразнее узоры и больше носок, тем более мастеровитая будет будущая супруга. Такие дорогие подарки надевали лишь по праздничным дням. Самыми знаменитыми были узоры из растений и геометрических фигур. Специальные носки ручной работы вязались из шерсти красного цвета, который означал «красивый», «значимый».

Несмотря на высокий уровень развития машинного трикотажа, носки, связанные вручную спицами с орнаментом или однотонные, пользуются спросом и в наши дни!

Фото 3. Носки с орнаментом.

В конце XIX – в начале XX века в России становится популярным вязание сапожек, которые были украшены красивыми цветочными орнаментами. Однако идея вязаных сапожек, как и многие другие идеи в вязании, возродилась в наши дни и прекрасно воплотилась в новых оригинальных дизайнерских моделях. (фото 4-5)

Фото 4. Вязаные сапожки с цветочным орнаментом «Павлопасадские».

Фото 5. Вязаные белые сапожки на каблучке.

Истории вязаных варежек на Руси.

Существует несколько версий происхождения русского слова «варежка».

Согласно первой из них, «варежка» происходит от словосочетания «варяжская руковица» , что является подтверждением заимствования этого вида одежды от Варяг, выходцев скандинавских стран.

Второй версией происхождения этого слова является глагол «варовати», что значит «защищать» , «охранять» . Очевидно от холода.

Третий вариант: от слова «вареги» , т. е. «варить» . В те времена шерстяные рукавички заваривали кипятком, чтобы они стали более плотными и теплыми.

Хотя техника вязания варежек пришла к нам из Скандинавии, где вязали в основном мужчины, на Руси это искусство освоили женщины. Причем учились они этому с раннего детства. Девушка к свадьбе должна была успеть приготовить себе приданое, которое состояло не только из свадебного платья, вышитых полотенец и скатертей, но и из вязаных носков и варежек для всех родственников жениха.

Варежки делились на мужские и женские. Женские — миниатюрнее, наряднее, многоцветнее. Мужские попроще, вязались без резинки, чтобы было удобнее работать и легко скинуть с руки, пот утереть или перекурить.

Обычно надевалось несколько пар рукавиц: сначала вязаные (их называли «исподочки» ), а затем меховые — мехом наружу ( «мохнатки») . Для работы сверху надевали холщовые, кожаные или связанные из конского волоса. По праздникам носили «исподочки» с орнаментом, в будни — однотонные.

Фото 6. Варежки с орнаментом.

В 19 веке девушки и молодые замужние женщины из зажиточных семей по большим праздникам носили «накулачники» ( «митенки») — длинные узкие перчатки без пальцев. Вязали их из белых хлопчатобумажных ниток. К началу 20 века они почти повсеместно исчезли из деревенского костюма.

Однако этот дамский аксессуар возродился и стал актуален в наши дни. Изящные, женственные и стильные митенки прекрасно дополнят любой дамский костюм.

Фото 7. Белые ажурные митенки.

Оренбургские пуховые платки.

Говоря об истории развития вязания спицами на Руси, невозможно не обратиться к такому виду рукоделия, как вязание Оренбургских пуховых платков.

Фото 8. Оренбургский пуховый платок.

Зародившаяся около 250 лет назад в России пуховязальная промышленность, подарила всему миру уникальное произведение искусства, каковым является Оренбургский пуховый платок, ставший несомненно одним из символов России!

Еще уральские казаки, обосновавшиеся на реке Яик (ныне Урал), заметили, что местные скотоводы (калмыки и казахи) даже в самые сильные морозы скакали на лошадях в легких одеждах и не замерзали. Оказалось, что под легкими одеяниями у них были теплые поддевки и шарфы, связанные из шелковистого пуха, начесанного с коз.

Первоначально пух и изделия из него уральские казаки выменивали на чай и табак. Затем сами стали чесать коз, прясть нить и вязать платки. У калмыков и казахов вязка изделий из пуха была сплошной. Уральские же казачки, знавшие кружева и вышивание, использовали в вязке растительный орнамент. Первоначально это были просто вязаные платки с кисточками.

Так зародилось и стало развиваться, передаваясь по наследству из поколения в поколение это удивительное искусство изготовления Оренбургских пуховых шалей, пока впервые в 1851 году они не попали на Всемирную универсальную выставку в Лондоне, откуда о них узнал весь мир.

« С утра до вечера в «Хрустальном дворце» толпилась публика у экспонатов с Российскими ювелирными украшениями и драгоценностями. Как далекую и любопытную экзотику рассматривали европейцы… «невесомые» и красивые оренбургские шали, связанные из козьего пуха».

1 мая (19 апреля по ст.ст.) 1862 г., в период расцвета английской промышленности, в Лондоне открылась очередная, четвертая по счету Всемирная универсальная выставка, на которой были представлены 6 пуховых тончайших платков из козьего пуха, связанные уральской казачкой М.Н. Усковой. До закрытия выставки все платки были раскуплены, а Мария Ускова получила медаль «За шали из козьего пуха», диплом и 125 рублей серебром.

С тех пор оренбургские платки стали появляться на выставках в Чикаго, Париже, Брюсселе и восхищать публику по всему миру. Продолжают восхищать и сегодня.

Секрет такой феноменальной популярности Оренбургских пуховых платков кроется в пухе коз, выращенных только в двух степных местах России с ярко выраженным континентальным климатом: Оренбергской области и Волгоградского Прихоперья.

Летом козы долгое время находятся в степи под палящим солнцем. Температура воздуха в Волгоградских и Оренбургских степях летом доходит до 42-45 градусов по Цельсию, а земля прогревается до 60 град. В это время у козы активно растет пух, считается, что пух аккумулирует солнечную энергию. Именно сочетание непомерно жаркого для этих широт лета с холодными зимами придает козьему пуху в этих условиях уникальное сочетание удивительной легкости, нежности и способности сохранять тепло.

Фото 9. Коза. Оренбургская порода. Выведена народной селекцией.

Иностранные компании пытались наладить производство пуховых платков в Европе и даже Южной Америке. За тысячи километров увозились козы, но удивительным было то, что уже через 2-3 года после переселения козы теряли свои лучшие свойства. Только морозный уральский климат был хорош для оренбургских коз.

Отчаявшись заполучить оренбургских коз, иностранцы стали закупать пух из Оренбурга. Изделия из оренбургского козьего пуха были настолько знамениты, что одна из английских компаний, выпускавшая пуховые платки, делала на них пометку «имитация под Оренбург».

Платки принято было носить поверх кокошников, а замужние женщины обязательно покрывали платком голову. На Руси платок был самым желанным подарком, преподносившимся женихами или мужами в знак внимания. Ухаживая за девушкой, парень обязательно дарил ей красивый платок, а муж, возвращавшийся с дальних земель, привозил супруге теплую шаль. Каждый старинный платок уникален, ведь в его оформление вкладывался особый смысл и соответствующая народная символика.

Различают в основном два вида пуховых платков: плотные пушистые из серого пуха и тонкие ажурные платки из белого пуха, которые проходят в кольцо или, что является еще одним шиком, помещаются в гусиное яйцо! Тонкий оренбургский платок размером 2х2 метра будет весить не больше 70 г.! (фото 10-11)

Фото 10. Оренбургский пуховый платок. Серый, плотный, пушистый.

Фото 11. Оренбургский пуховый платок. Тонкий, ажурный из белого пуха.

Если важно, чтобы изделие было теплым, то выбирают прежде всего плотные пушистые платки из серого пуха. Тонкие ажурные платки, которые еще называют «паутинкой», также достаточно теплые, но их ценят, прежде всего за красоту и неповторимость. Именно тонкие ажурные Оренбургские платки должны проходить через кольцо.

Фото 12. Ажурный тонкий Оренбургский платок проходит через кольцо.

Кстати, помимо прохождения в кольцо, «шиком» у пуховязальщиц считается, чтобы изделие помещалось в гусиное яйцо.

Фото 13. Ажурный тонкий Оренбургский платок помещается в гусиное яйцо.

Вяжут паутинки на двух тонких спицах, набирая при этом по нескольку сотен петель. Все они прекрасно помещаются на спице, благодаря свойствам пуха, который при вязке не только хорошо сжимается, но и прекрасно тянется.

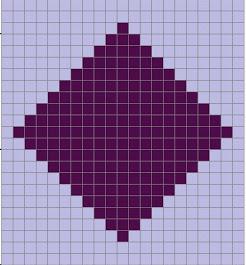

Сначала вывязывается центральная часть платка – его основа, а затем к ней подвязывают решетку, кайму, зубцы. Все из разных узоров: звездочек, кругов, ромбов, точек. Однако платок еще не готов. Его стирают и отбеливают. Затем мокрым его натягивают на деревянную раму или пяльцы, и оставляют высыхать для выравнивания.

Фото 14. Сушка Оренбургского платка на деревянной рамке.

После высыхания у Вас в руках окажется ажурное облако. Это и есть знаменитый ажурный Оренбургский пуховый платок, который проходит через кольцо или помещается в гусиное яйцо!

Фото 15. Просто красивый Оренбургский пуховый платок.

До 1985 года оренбургские пуховые платки ручной работы были недоступны большинству российских женщин. Все пуховницы состояли на учете и не могли продавать свои изделия с рук. Вся продукция шла на экспорт. Но сегодня купить такую вещь может любая женщина.

Фото 16. Современные оригинальные ажурные пуховые платки.

В заключение можно сделать следующий вывод:

история вязания крючком и спицами в России впитала в себя часть Европейской культуры вязания, преломила ее через себя, внесла свою самобытность и породила такое удивительное и феноменальное явление, каковым является вязание Оренбургских пуховых платков из пуха коз, выросших в уникальных условиях резко континетального климата Волгоградских и Оренбургских степей России.

Фото на миниатюре:

Москва, Красная площадь, предположительно конец 18 начало19 в.

Автор: Фёдор Яковлевич Алексеев (между 1753-55, Петербург — 11 (23) ноября 1824, там же) — русский живописец, современники называли его «русским Каналетто». Крупнейшая фигура в пейзажной живописи России начала XIX века.