Прядение и ткачество

Для изготовления ткани использовали льняную или шерстяную нить, которые пряли на прялках с использованием веретена. Сырьем для нитей служили волокна конопли (пыш) и льна (шабдi), а также овечья шерсть (вурун).

Стебли льна и конопли мяли на специальных мялках (няръян) (рис.1), трепали трепалом (ниран)(рис.2), которое представляло собой деревянную лопаточку с закругленными краями, а льняную и конопляную кострику (шабдi и пыш сюв) (рис.3) вычесывали разнообразными щетками (зу) (рис.4). Кудель была разных сортов: из лучшего сорта льняной кудели пряли нити (шабдi сунис), которые использовали при производстве тонкого полотна. Из оческов (пачöс) скручивали веревки. Шерсть с овцы стригли пружинными ножницами (шыран) (рис. 5), а чесали ее, как лен и коноплю, на ручных чесалках (нискан, нистан) (рис.6). Шерсть первой стрижки (ниген) была очень мягкой, из нее вязали носки и рукавицы для детей.

Пряли нить на прялках (печкан, козяль) с использованием веретена (чорс) (рис. 7), которое вырезали вручную или на токарном станке. Тремя пальцами левой руки постепенно вытягивали волокно и скручивали его против часовой стрелки в тонкую нить, которую наматывают на веретено (рис. 8), вращая его тремя пальцами правой руки по часовой стрелке.

Прялка состояла из вертикальной ножки с лопастью, к которой крепилась пряжа, и донца – горизонтальной доски для сиденья. Боковые резные грани лопасти несут эстетическую и функциональную нагрузки. Благодаря резным выемкам пряжа прочно закреплялась на лопасти прялки, для этой же цели служили сквозные отверстия, выполненные на лопасти. Прялки хранили, передавали по наследству, молодой муж дарил жене прялку, изготовленную своими руками либо купленную на ярмарке.

Прялки были простые (рис.10), резные (рис.11) или расписные (рис.12). Простые прялки имели гладкую лопасть с резным навершием в виде «главок».

На резные прялки были нанесены различные узоры в виде розеток, крестообразных фигур и уголков, выполненные в технике трехгранно-выемчатой резьбы. В основе такой техники резьбы лежит простая геометрическая фигура – треугольник. Глубина вырезки незначительна, но сочетание различной глубины выемок позволяла подчеркнуть фактуру дерева.

На Удоре и Выми были распространены расписные прялки с графической росписью (рис. 13) геометризированных растительных и зооморфных мотивов, очень часто в основе сюжета были тонконогие лошадки, выполненные в красно-черной цветовой гамме. Это так называемая подражательная мезенскому стилю роспись. На Сысоле существовали прялки, расписанные в свободно кистевой манере, когда по зеленому, синему или оранжевому фону наносился широкими мазками растительный орнамент в виде цветущей ветки или букетов цветов сложной формы в виде роз и пионов. На верхней Вычегде была характерна техника плотного кистевого мазка, сочетающего слаженность колорита и розеточного орнамента.

Использовали также самопрялку (рис. 14) для прядения ниток, что было характерно для прилузских коми.

Для перемотки ниток пользовали скально (ректан) (рис. 15,16), большими катушками и другими приспособлениями.

Все локальные группы коми (зырян) знали все виды ткачества. Исключение составляет самая северная группа коми – ижемцы (изьватас), которые не практиковали станочное ткачество, т.к. они не выращивали технические культуры (лен и конопля).

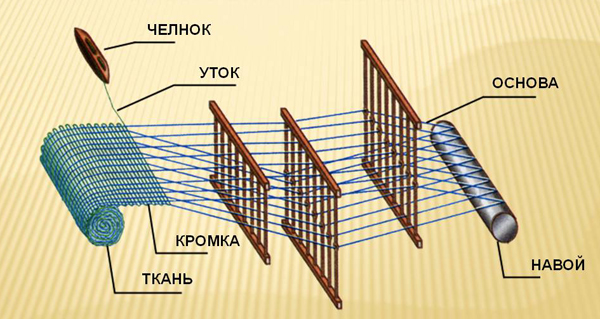

Распространенный среди коми (зырян) на рубеже XIX–XX вв. ткацкий стан (стан, кыан стан) (рис. 17) по своим конструктивным особенностям близок станкам северных русских. Стан состоял из деревянной рамы, к верхней перекладине которой были подвешены блоки с ремизками, а между стойками было специальное приспособление для наматывания готового холста. Перед станом стояла скамеечка, на которой сидела прядильщица.

Из льняной нити (шöрт) ткали холст (дöра), а из шерстяной — сукно (ной дöра), для тканья полусукна использовали и шерстяную и льняную нити. Наиболее простым способом орнаментики тканого материала было тканье из многоцветных нитей, которые окрашивались природными или анилиновыми красителями. Используя основу из цветной нити, как правило, синего цвета и уток из белой нити получали ткань в синюю полоску (лöз визя дöра). При использовании основы и утка из цветных нитей получалась пестрядь (уна сера дöра) (рис. 18), которая отличалась богатством расцветки и сложностью получаемого клетчатого рисунка.

Способ выполнения браных узоров (рис. 19) связан с образованием настила красного утка по белому полотняному фону (рис. 20). Вставки из браного узора украшали традиционный костюм, полотенца (рис. 21) и скатерти.

В конце XIX – начале XX вв. среди населения коми (зырян) получила распространение ткань с набивным рисунком (рис. 22), набойка (личком дöра – букв. давленый холст). Процесс набойки сводился к окрашиванию ткани в синий цвет различной интенсивности и печатанию масляной краской различных узоров с помощью специальных набойных досок-штампов (личкан пов) (рис. 23, 24). Доски для набойки представляли собой дощечки, на одну сторону которых вколачивали металлические шпильки или пластинки с изображением различных узоров. При использовании одной доски получали одноцветный рисунок. Многоцветный рисунок ткани требовал применение нескольких досок. Набивание фона у коми (зырян) не наблюдается. Процесс набойки рисунка на ткань был очень сложным. Поверхность узора набойки намазывалась специальным составом, а с ее помощью штамповался рисунок по всей площади материала. При погружении холста в чан с краской полученный рисунок не закрашивался, так как был смазан раствором. Для того чтобы закрепить краску, ткань полоскали в синильной кислоте, а затем в проточной воде. Процесс сушки происходил на солнце, которое ярче проявляло узор на ткани. Последняя операция по нанесению набойки заключалась в нанесении воска и лощении его в структуру ткани. Узор набоек несложный, состоит из ритмического повторения в шахматном порядке цветков-розеток, цветочков с лепестками, завитых стебельков с бутонами. В набойках, отличающихся простотой рисунка, использовали традиционные элементы орнаментации, что отражается в их названии. Искусство нанесения узора на ткань с помощью набойки было воспринято от русских, но коми мастера внесли местный колорит в это искусство. На рубеже веков это искусство приобрело характер ремесла, которое не получило распространения только у коми-ижемцев в связи с нераспространением льноводства в данном регионе. Набойка как вид ремесла исчезла к середине 20-х гг. XX в., но в отдельных регионах практиковалась штамповка полотенец русскими мастерами и в 50-е гг. XX в.

Одежду шили вручную, для удобства использовали швейку (рис. 25), которая имела донце, невысокую ножку с навершием. Ножка швейки украшалась резным узором в трехгранно-выемчатой технике или оформлялась в виде изящно выгнутой шеи лебедя. На рубеже XIX – XX веков появляются швейные машинки.

В арсенале женщин был рубель (сера палич) (рис. 26), с помощью которого выколачивали (стирали) белье и гладили его после стирки. Рубель представлял собой деревянную пластину с фигурно вырезанными закругленными рубцами на одной стороне, вторая сторона была гладкой или украшалась резьбой. Для удобства держания рубеля оформляли фигурно вырезанную ручку на конце. Отжатое вручную белье наматывали на валик и раскатывали рубелем. Позднее стали гладить белье металлическими угольными утюгами (рис. 27,28).

Прядение и ткачество

Веретено с пряслицем

Ткачество кардинальным образом изменило жизнь и облик человека. Вместо звериных шкур люди облачились в одежду, сшитую из льняных, шерстяных или хлопковых тканей, которые с тех пор стали нашими неизменными спутниками вплоть до сегодняшнего дня. Однако прежде, чем наши предки научились ткать, они должны были в совершенстве освоить технику плетения. Только выучившись плести циновки из веток и камыша люди могли приступить к «переплетению» нитей.

Процесс производства ткани распадается на две основные операции – получение пряжи (прядение) и получение холста (собственно ткачество). Наблюдая за свойствами растений, люди заметили, что многие из них имеют в своем составе упругие и гибкие волокна. К числу таких волокнистых растений, использовавшихся человеком уже в глубокой древности, относились лен, конопля, крапива, ксанф. хлопчатник и другие. После приучения животных, наши предки получили вместе с мясом и молоком большое количество шерсти, также используемой для производства тканей. Перед началом прядения, надо было подготовить сырье. Исходным материалом для пряжи служит прядильное волокно. Не вдаваясь здесь в подробности, отметим, что мастеру надо немало потрудиться, прежде чем шерсть, лен или хлопок превратятся в прядильное волокно (особенно это касается льна: процесс извлечения волокон из стебля растений здесь особенно трудоемок; даже шерсть, которая, по сути, является уже готовым волокном, требует целого ряда предварительных операций по очистке, обезжириванию, просушке и т. п.). Но когда прядильное волокно получено, для мастера безразлично шерсть это, лен или хлопок – процесс прядения и ткачества для всех видов волокон одинаковый.

Древнейшим и простейшим приспособлением для производства пряжи была ручная прялка, состоявшая из веретена, пряслицы и собственно прялки. Перед началом работы прядильное волокно прикрепляли на какой-нибудь воткнутый сук или палку с развилкой (позже этот сучок заменили доской, которая и получила название прялки). Затем мастер вытягивал из клубка пучок волокон и присоединял к особому приспособлению для скручивания нити. Оно состояло из палочки (веретена) и пряслицы (в качестве которой служил круглый камешек с дырочкой посередине). Пряслица насаживалось на веретено. Веретено вместе с прикрученным к нему началом нити приводили в быстрое вращение и тотчас отпускали. Повиснув в воздухе, оно продолжало вращаться, постепенно вытягивая и скручивая нить. Пряслица служила для того, чтобы усилить и сохранить вращение, которое иначе прекратилось бы через несколько мгновений. Когда нить становилась достаточно длинной, мастерица наматывала ее на веретено, а пряслице не давала растущему клубку соскользнуть. Затем вся операция повторялась. Не смотря на свою простоту, прялка была удивительным завоеванием человеческого ума. Три операции – вытягивание, кручение и наматывание нити благодаря ей объединились в единый производственный процесс. Человек получил возможность быстро и легко превращать волокно в нить. Заметим, что в позднейшие времена в этот процесс не было внесено ничего принципиально нового; он только был переложен на машины.

После получения пряжи мастер приступал к тканью. Первые ткацкие станки были вертикальными. Они представляли собой два вилообразно расщепленных вставленных в землю бруска, на вилообразные концы которых поперечно укладывался деревянный стержень. К этой поперечине, помещавшейся настолько высоко, чтоб можно было стоя доставать до нее, привязывали одну возле другой нити, составлявшие основу. Нижние концы этих нитей свободно свисали почти до земли. Чтобы они не спутывались, их натягивали подвесами. Начиная работу ткачиха брала в руку уток с привязанной к нему ниткой (в качестве утка могло служить веретено) и пропускала его сквозь основу таким образом, чтобы одна висящая нить оставалась по одну сторону утка, а другая – по другую. Поперечная нитка, например, могла проходить, то поверх первой, третьей, пятой и т.д. и под низом второй, четвертой, шестой и т.д. нитей основы, то наоборот. Такой способ тканья буквально повторял технику плетения и требовал очень много времени для пропускания нити утка то поверх. То под низ соответствующей нити основы. Для каждой из этих нитей необходимо было особое движение. Если в основе было сто нитей, то нужно было сделать сто движений для продевания утка только в одном ряду. Вскоре древние мастера заметили, что технику тканья можно упростить.

Действительно, если бы можно было сразу поднимать все четные или нечетные нити основы, мастер был бы избавлен от необходимости подсовывать уток под каждую нить, а мог сразу протянуть ее через всю основу: сто движений были бы заменены одним! Примитивное устройство для разделения нитей — ремез было придумано уже в древности. Поначалу ремезом служил простой деревянный стержень, к которому через один крепились нижние концы нитей основы (так, если четные привязывались к ремезу, то нечетные продолжали свободно висеть).Потянув на себя ремез, мастер сразу отделял все четные нити от нечетных и одним броском прокидывал уток через всю основу. Правда при обратном движении утка вновь приходилось поодиночке проходить все четные нити. Работа ускорилась в два раза, но по-прежнему оставалась трудоемкой. Однако стало понятным в каком направлении вести поиск: необходимо было найти способ попеременно отделять то четные, то нечетные нити. При этом нельзя было просто ввести второй ремез, потому что первый становился бы у него на пути. Тут остроумная идея привела к важному изобретению – к грузикам на нижних концах нитей стали привязывать шнурки. Вторые концы шнурков крепились к дощечкам-ремезам (к одному – четные, к другому – нечетные). Теперь ремезы не мешали взаимной работе. Потянув то за один ремез, то за другой, мастер последовательно отделял то четные, то нечетные нити и перебрасывал уток через основу. Работа ускорилась в десятки раз. Изготовление тканей перестало быть плетением и сделалось собственно ткачеством. Легко видеть, что при описанном выше способе крепления концов нитей основы к ремезам с помощью шнурков, можно использовать не два, а более ремезов. Например, можно было привязывать к особой дощечке каждую третью или каждую четвертую нить. Способы переплетения нитей при этом могли получаться самые разнообразные. На таком станке можно было ткать не только миткаль, но и киперную или атласную ткань.

http://www.proza.ru/2010/11/25/323

В последующие века в ткацкий станок вносились различные усовершенствования (например, движением ремезов стали управлять с помощью педали ногами, оставляя руки ткача свободными), однако принципиально техника тканья не менялась вплоть до 18 века. Важным недостатком описываемых станков было то, что, продергивая уток то вправо, то влево, мастер был ограничен длиной своей руки. Обычно ширина полотна не превышала полуметра, и для того, чтобы получить более широкие полосы, их приходилось сшивать.

Прядение и ткачество славян

Любор Нидерле. Славянские древности. Книга вторая. Жизнь древних славян. Глава IX. Ремесленные изделия. Прядение и ткачество.

Изготовление ткани было постоянным занятием славянских женщин и девушек. Необходимые для этого нити делались частично из овечьей шерсти или же из волокон льна (Linum angustifolium) и конопли (Cannabis sativa). Это подтверждается многочисленными свидетельствами как письменных источников, так и данными археологии.

Пряслица, надеваемые на веретено при прядении, очень часто встречаются в славянских находках IX и X веков, а в Киеве известно одно пряслице со славянской надписью.

Что же касается ткачества, то его техника тысячу лет тому назад была, конечно, проще той, которую мы встречаем в славянских деревнях в настоящее время. Однако то, что основы этой техники были выработаны уже в то время, видно из того, что вся ткацкая терминология, касающаяся деталей станка и ткани, а также термины, относящиеся к процессу ткачества, являются общими для всех славян и чрезвычайно древними.

Венгры заимствовали её уже после прихода в Венгрию; да и вообще немыслимо, чтобы вся эта общая терминология ткачества развилась позднее. Она возникла ещё на прародине славян, и несомненно, что в конце языческого периода славянские женщины пряли и ткали так же, как и позднее, в историческую эпоху.

Веретено (вретено) в руке женщины – древний символ, засвидетельствованный на рисунках и в исторических источниках.

Ткацкий станок был, судя по всему, стоячий, что подтверждается самим названием стань, ставь (от глагола стоять).

орнаменты древнерусских прялок пестрят чисто языческими символами

Древнеславянская терминология ткачества и прядения.

Кукушка закуковала — пора сеять лён

Посев проводили со второй половины мая до начала июня, когда земля прогрета и щедро напоена весенними дождями. Начало сентября давало старт уборке урожая. Процесс назывался «теребление»: светло-жёлтые стебли выдергивали с корнями и связывали в небольшие снопы диаметром 20-30 см. Сушили стебли льна на жердях, затем прямо на поле обивали семена льна специальными палками с утолщением на конце — кичигами. Высушивание и вымачивание льна: просушенные снопы расстилали на полях. Идеальным условием для лежки льна было чередование хорошей погоды и дождя, все торопились успеть до первых морозов, иначе льняная нить становилась не прочной. Снопы льна прижимали надежным гнетом (жердями, сучьями, бревнами), и оставляли вымокать в реке, озере, водоёме. Лёжка и вымачивание льна длились от недели до месяца, в зависимости от погоды. Готовность льна проверяли на небольшом количество лён мяли и трепали вальками, проверяя, как отходит костра. Вымоченный лён перед мятьём прополаскивали от застойного запаха, немного отжимали воду и пучками вывешивали на просушку. Качественная сушка была очень важна: пересушенный лён превращался в паклю. Процесс занимал 10-12 часов, очень редко сутки.

Для мятья и трепания льна использовали специальные мялкой, представляющие собой бревно с вырезанным продольным пазом, куда клали стебли льна, и для размалывания льняной костры, и с силой опускали на стебли длинный деревянный нож, прикреплённый к бревну. Мялицы устанавливали на улице. Сам процесс проходил уже в холодную погоду, иногда одного мятья было недостаточно, и процедуру повторяли с более тонкими инструментами, за день можно было помять до двух пудов (32 кг) стеблей.

Целью трепания льна было отделение частичек костры от волокна и его распределение. Можно было просто побить пучок волокон о жердь, но чаще брали специальное трепало — деревянный широкий нож, пучок льна брали за один конец, а по второму били трепалом. Потом процесс повторяли с другим концом пучка льна, и напоследок выворачивали пучок наизнанку и точно так же оббивали его со всех сторон. Оставалось отсортировать волокна по качеству и цвету. Остатки костры и обрывки волокон либо сжигали, либо конопатили ими стены. Из отрепья льна могли вить толстые грубые веревки для перевязки того же льна.

Прядение и ткачество

Прядильный сезон продолжался долгие пять месяцев. Украшенная резьбой и узорами прялка, зачастую была семейной ценностью или подарком жениха, а также веретено было истинными спутниками пряхи. Ручное прядение очень долгий и кропотливый процесс: опытная мастерица с утра до ночи могла напрясть всего 300 метров пряжи. В Древней Руси пряли все, от мала до велика: девочки начинали прясть с раннего детства, они должны были напрясть к замужеству столько, чтобы хватило на пошив приданого к свадьбе. На 1 кв.метра изготовления тканного полотна уходило до четырех дней.

Сама прялка представляла собой устойчивую деревянную дощечку, к которой крепили кудель. Левой рукой пряха тянула нить с кудели, а правой крутила веретено, наматывая на него нить. Вот такую L-образную конструкцию древней самопрялка не смогли вытеснить механические прялки, появившаяся в XIX веке, качество нити ручного прядения было гораздо выше.

После прядения льняные нити сортировали по по качеству, сделанные маленькими пряхами, шли на уток, а тонкие и прочные предназначались для ткачества.

В избах устанавливали кросна — станок для ткачества, представлявший собой П-образную перекладину, к которой крепили нити основы. В нижней части рамы устанавливалась ещё одна перекладина: её роль — распределение нитей основы, чётные нити основы шли сверху, нечётные — снизу (и наоборот). Свободные концы связывались, и к ним подвешивался груз для натяжения основы.

Кросна ставили под небольшим наклоном, чтобы между нитями оставался промежуток. Задние нити крепились к еще одной перекладине. Если она лежала на кроснах, то оставалось естественное расстояние для пропускания утка между нитями, а если ткачиха её натягивала на себя, то образовывался искусственный промежуток, в который с помощью челнока протягивали уток; в этом случае передние нити отходили назад. Используя цветную нить и чередуя цвета и способы ткачества, мастерицы создавали красивые геометрические узоры.

Семена культурного льна и части деревянной прялки были обнаружены археологами у озера Воже (нынешняя Вологодская область) при раскопках поселения, относящегося ко II тысячелетию до нашей эры. С археологическими находками вполне согласуются и свидетельства наших летописей, и сообщения арабских писателей-путешественников, приезжавших в гости к славянам и отмечавшим у них «прекрасную одежду из льна». По мнению этимологов, слова, применяемые для ткачества и прядения не были заимствованы из каких-то других языков, а являются древнерусскими.

Если льняные нити не красили, то полотно получалось серого цвета. На Руси для шитья обычно использовали беленый холст:

- перед тканьём полотна белили саму нить, смотанную в клубки;

- готовое полотно в течение 15 часов отбеливали в щёлоке и оставляли под открытым небом на несколько дней, после чего ещё раз вываривали в щёлоке и стирали.

Перед пошивом одежды ткань красили в разные цвета, используя природные красители: кора и корни различных деревьев, кустов, цветы и листья растений, глина, сажа и прочие традиционные средства. Особенно ценился на Руси красный цвет, прекрасно сочетающийся с белым.

В руках Пресвятая Богородица держит веретено и пряжу и это не случайно. С одной стороны, это отголосок апокрифических преданий, согласно которым Богородица в доме Иосифа работала над пряжей для завесы Иерусалимского Храма. Но церковная гимнография внесла в эту деталь дополнительный смысл. Например, в великом каноне прп. Андрея Критского есть такие слова, посвященные Богородице:

«Яко от оброщения червленицы, Пречистая, умная багряница Еммануилева внутрь во чреве Твоем плоть исткася. Темже Богородицу воистину Тя почитаем»

«Как из пурпурового состава, Пречистая, мысленная багряница плоть Эммануила во чреве твоем соткалась, посему тебя, как Богородицу, воистину почитаем». (перевод митр. Никодима Ротова).

Как видим, плетение пурпурной нити из пряжи здесь символизирует таинственное зачатие Царя Небесного в самый момент Благовещения.

Однако не каждый знает, что диалог архангела и Девы Марии имеется в классических иконах Благовещения уже сам по себе, даже без сопроводительных надписей. Стоит вспомнить, что христианская культура выросла из культуры античной, и многие элементы античности, очищенные от язычества, вошли в христианское искусство.

Так и здесь Архангел Гавриил в иконах Благовещения изображается с рукой, простертой в сторону Богоматери со сложенными определенным образом пальцами, древним ораторским жестом, означающим прямую речь: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою…». Точно так же и ответный жест Богородицы можно трактовать, как принятие Ею благовестия. Господь не может насильно преступить нашей воли, и только добровольное согласие человека с Божьей волей может принести достойный плод, когда и мы вслед за Богородицей сможем повторить: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк.1:38).