Как завязать простой хирургический узел

Способы образования

Швы могут накладываться ручным и инструментальным (аподальным) методом. Превалирующим способом вязания является ручной метод. Инструментальный подход применяется в специфических случаях, таких как глубокие раны сложной формы, микрохирургия, эндовидеохирургия. При аподальном способе сокращается расход шовного материала. В зависимости от количества сделанных петель, узлы могут быть:

- однопетлевыми,

- двухпетлевыми,

- многопетлевыми.

Образованный одной петлей узел применяется для краткосрочного фиксирования тканей. В дальнейшем нить легко удаляется после выполнения поставленной задачи. Двухпетлевые узлы являются самыми широко используемыми. В медицинской практике применяются для простого, морского и комплексного узлов.

Разновидности узлов

В зависимости от оперативных действий и шовного материала требуемые узлы могут варьироваться. При использовании любого способам, первый узелок максимально затягивают. А вторым фиксируют первый. При применении синтетических нити и кетгута требуется наложение третьего узелка для повышения прочности. В медицинской деятельности есть много вариантов завязывания нитей, но итогом всех действий будет один из трёх вариантов:

Женский, или простой, хирургический узел образуется за счёт последовательного завязывания двух петель с их однократным обвитием. Обвитие нитей осуществляют одинаково, без смены ведущей руки. К достоинствам этого узла относятся скорость выполнения и лёгкость в освоении. Недостатками являются стремление узелка к саморазвязыванию и малая продолжительность фиксирующих качеств.

- Морской вид. Отличием от женского является встречное направление предварительного (первого) и фиксирующего (второго) однообвивных узлов. Преимуществами являются простота выполнения и относительная надёжность. Недостатком может стать вероятность саморазвязывания при работе с упругими синтетическими лигатурами.

- Хирургический узел. Особенностью этого вида является двойной предварительный виток. Можно условно выделить узелки, завязанные в простом и морском видах.

Данные уточнения не влияют на показатели самого узла. Для участия в операции каждый сотрудник операционной бригады должен уметь качественно и быстро завязывать хирургические нити.

Классический метод завязывания

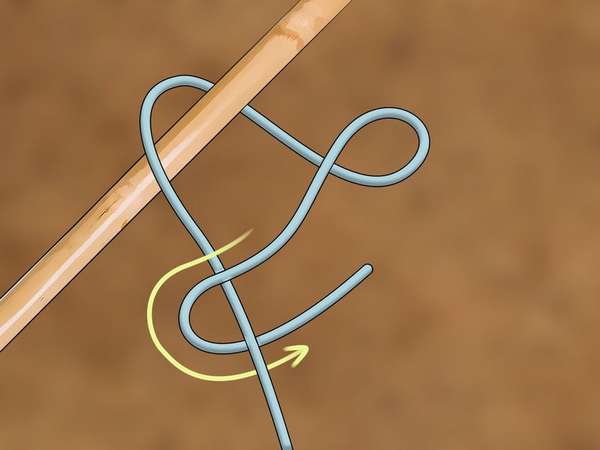

Перекрест зажимают большим и указательным пальцами левой руки, так чтобы он был зафиксирован основанием ногтевой фаланги указательного пальца на большом. Конец лигатуры, находящийся в правой руке между большим и указательным пальцами, подтягивают и обводят под ногтевой фалангой указательного пальца левой кисти.

Промежуток между шовным материалом возможно увеличить, используя средний палец правой руки. Далее, поворачивая левую кисть и совершая кивательное движение указательным пальцем, лигатуру проводят в щель и фиксируют.

Чтобы швы имели законченный вид, нужно правильно сформировать кончики соединительных нитей. Длина может варьироваться от 3 мм для полифиламентных нитей до минимум 5 мм для монофиламентных. Крайне нежелательно оставлять слишком длинные усики, увеличивающие количество инородного материала в шве. При сшивании нужно обращать внимание на следующие моменты:

Шов должен быть освоен в совершенстве.

- Концы нитей должны быть постоянно зафиксированы в руках, чтобы не потерять их.

- Необходимо следить за натяжением нитей. При осуществлении фиксирующего витка излишнее напряжение одной из нитей может спровоцировать соскальзывание предварительных витков.

- Процесс сшивания должен выполняться достаточно быстро, чтобы минимизировать время воздействия лекарственных препаратов (морфия), но при этом без спешки, чётко и последовательно.

- При сшивании раны требуется ориентироваться на соприкосновение её краёв, чтобы избежать прорезывания тканей тела и образования пролежней под стежками.

- Шов, вызывающий сомнение, требуется удалить, после чего нужно наложить новый.

- Процесс обучения стоит максимально приблизить к естественным условиям: работа в медицинских перчатках, возможные неудобные позы.

- Дополнительным навыком станет овладение инструментальным методом вязи.

Все перечисленные методы завязывания нитей врачи по сей день используют в своей работе. С каждым годом вводятся новые технологии, значительно упрощающие эту процедуру. Пациенты после оперативного вмешательства практически не имеют рубцов и шрамов.

2.3. Техника вязания узлов

В процессе наложения швов и окончательной остановки кровотечения лигированием сосудов возникает необходимость вязать узлы. Члены операционной бригады должны в совершенстве владеть техникой вязания узлов, уметь вязать различные узлы пальцевым и аподактильным способом, и делать это достаточно быстро. Выделяют большое количество узлов, используемых в хирургической практике. Студенты должны освоить вязание трех из них:

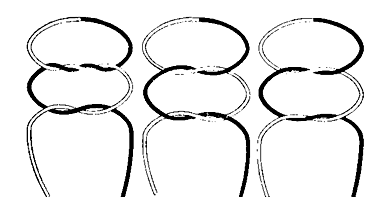

3) простого («женского» или «дамского») (рис. 6).

Рис 6. Разновидности узлов: 1.– хирургический; 2.– морской; 3.– простой (женский).

Объединяет все три разновидности узла между собой то, что все они состоят из двух витков (при использовании шелка в качестве шовного материала). Первый виток принято называть предварительным, а второй – фиксирующим. Витки могут быть одинарными (когда один конец нити проворачивается вокруг другого однократно) и двойными (с двукратным проворотом нити). Фиксирующий виток всегда является одинарным. Хирургический узел от других отличается тем, что предварительный виток у него – двойной (!). В других узлах двойные витки не используются. Так, морской узел состоит из двух одинарных витков, выполненных в противоположном направлении (!). У простого (женского) узла оба витка тоже одинарные, но выполняются в одном направлении, полностью повторяя друг друга (!). Каково направление фиксирующего витка в хирургическом узле (повторяет оно направление предварительного витка или нет) не имеет значения, хотя некоторые авторы выделяют «хирургический узел» в «простом варианте» и в «морском варианте». Варианты эти на характеристики узла существенного влияния не оказывают. При использовании капрона, лавсана и других «скользких» нитей обязательно формировать дополнительный, третий виток для обеспечения прочности узла (!).

Простой узел можно применять только там, где будет отсутствовать существенное натяжение между нитями, так как этот узел под давлением распускается гораздо в большей степени по сравнению с морским и хирургическим узлом. Ни в коем случае нельзя использовать простой узел для перевязки крупных сосудов (!). Под давлением крови такой узел может развязаться, что будет сопровождаться возобновлением кровотечения. Для перевязки крупных сосудов применяют морской или хирургический узел, которые обязательно дублируют. Однако в тех случаях, когда отсутствует значительное натяжение между нитями, широко пользуются простыми узлами. Простой узел применяется для остановки кровотечения из мелких сосудов «вместе с тканями», при наложении швов на кожу. В последнем случае выбор простого узла является наиболее рациональным. В послеоперационном периоде несколько увеличивается натяжение между нитями за счет отека тканей, но женский узел при этом не развязывается (благодаря достаточной длине «усиков», т.е. оставшихся концов нити), а слегка распускается, что способствует уменьшению натяжения и улучшает условия для заживления раны.

Существует много способов завязывания узлов с помощью пальцев (пальцевые способы), например техника «вожжей» и т.д. Применять можно различные способы, но помнить, что техника должна быть доведена до автоматизма (время, затрачиваемое на вязание узлов, влияет на общую продолжительность операции и таким образом – на длительность воздействия на организм пациента средств для наркоза). Во избежание потери конца нити во время вязания узла, концы нити должны быть все время фиксированы и передаваться из пальцев одной руки – в пальцы той же руки или в другую руку. Концы нити должны быть слегка, но постоянно и равномерно натянуты. В противном случае узел не будет обеспечивать достаточное сопоставление краев раны или степень пережатия сосуда. Нужно уметь вязать узлы самостоятельно, без помощи ассистента. Если в такой ситуации при формировании фиксирующего витка потянуть за один конец нити сильнее, то предварительный виток автоматически распускается. Чрезмерно сильно тянуть за концы нити не следует, так как это может сопровождаться прорезанием лигатуры через ткани. Пролежни, оставляемые стежками на теле пациента, значительно портят косметические свойства послеоперационного рубца. Поэтому при сшивании краев кожной раны на теле человека в процессе завязывания узла следует добиваться только соприкосновения краев раны. Чрезмерные усилия при завязывании узла ведут к травматизации тканей (!).

В процессе завязывания узлов необходимо избегать формирования «скользящей петли», т.е. ситуации, когда один конец нити формирует не полноценный виток вокруг другого конца, а петлю вокруг него. При этом неполноценный предварительный виток может не дотянуться до нужной степени, особенно если он двойной (при вязании хирургического узла) и в качестве шовного материала используется шелк, у которого трение между концами нитей выражено в большей степени по сравнению с другими материалами. Если лигатура накладывается на сосуд, то в такой ситуации она может соскользнуть с этого сосуда, изначально не будучи затянута должным образом. В результате возникнет кровотечение. Даже методически правильный предварительный виток хирургического узла следует затягивать с особой тщательностью. Чтобы избежать образования «скользящей петли», рационально перед формированием предварительного витка поменять концы нитей в руках. Направление смены нитей зависит при этом от способа вязания узла.

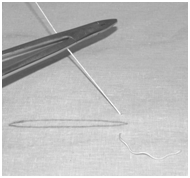

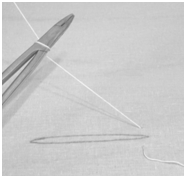

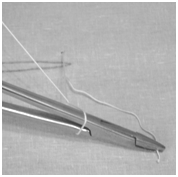

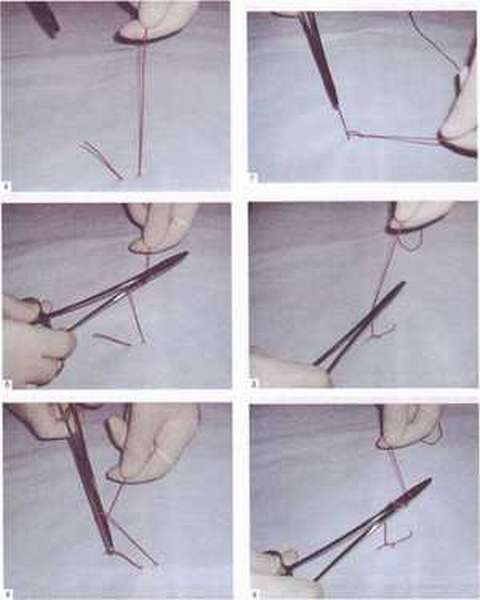

Фото 16-20. Этапы формирования одинарного витка аподактильно.

Кроме пальцевого способа вязания узлов, широко используется аподактильная методика, когда концы нити в процессе вязания узла фиксируются не непосредственно пальцами, а с помощью инструментов (фото 16-20). Инструменты эти должны обеспечивать надежную фиксацию концов нити, поэтому использование пинцетов является нерациональным. Можно использовать иглодержатели или кровеостанавливающие зажимы. Такая техника незаменима при коротких концах нити или при необходимости завязать узел в глубине раны. Еще более широко пользуются условно аподактильной методикой, когда с помощью инструмента фиксируется только один конец нити. Это позволяет завязать узел, в котором один конец нити окажется длинным (его фиксируют рукой), а другой – коротким, что имеет значение для экономии шовного материала при накладывании непрерывного шва. Технически такая методика реализуется следующим образом: рукой с длинным концом нити формируется петля вокруг инструмента (фото 16, 17); только после этого за счет закрытия замка в инструменте фиксируется короткий конец нити (по возможности – с помощью ассистента, подающего этот конец) (фото 18); затем петля сбрасывается с инструмента и эта часть нити натягивается в направлении, противоположном направлению натяжения второго конца нити (фото 19). Чтобы при этом избежать формирования «скользящей петли», короткую нить следует натягивать в противоположном направлении от места ее захвата. После этого обе нити смещаются в сторону формирования узла (фото 20). Желательно, чтобы уже сформированный предварительный виток с помощью инструмента придержал ассистент во избежание его распускания, и процедура повторяется. Если таким же образом сформировать идентичный фиксирующий виток, то получится простой узел. Если фиксирующий виток выполнить в противоположном направлении (если первый раз инструмент располагался над нитью, то его следует поместить под нить, если вначале он был под нитью, то — наоборот), в результате получится морской узел. Для формирования хирургического узла предварительный виток должен быть двойной (без «скользящей петли»!). Таким образом, с помощью аподактильной методики можно завязать любой узел. При наложении шва все узлы должны быть смещены к одному краю раны (!). Это правило должно соблюдаться для того, чтобы узлы не находились на раневой поверхности и не препятствовали процессу заживления раны. В одну сторону их смещать целесообразно для облегчения обрезания нитей. Причем выбор стороны должен определяться расположением члена операционной бригады, завязывающего узлы. Более рационально натягивать концы нити (и формировать узел) «на себя», т.е. в большей степени задействуя мышцы-сгибатели верхней конечности, так как при этом затрачивается меньше физических усилий.

Примеры распространенных методик пальцевого вязания узлов:

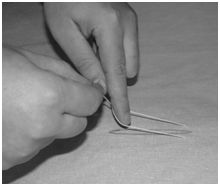

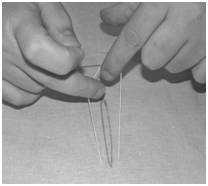

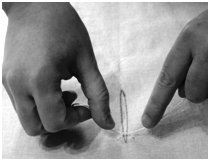

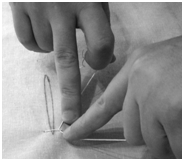

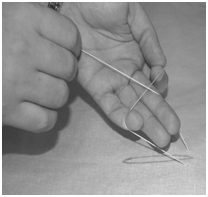

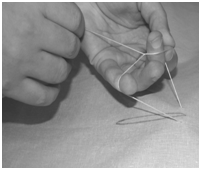

I. 1-ый этап (фото 21): Формируется перехлест нити, при этом ведущая рука держит конец нити чуть дальше от себя и фиксирует ее за счет сжатия 3-5 пальцев. Обе руки – в положении супинации (ладонь – кверху). У ведущей руки 1-ый (большой) палец отведен в сторону, дистальная фаланга указательного пальца – под нитью. Противоположная рука фиксирует второй конец нити за счет ладонных поверхностей ногтевых фаланг 1-ого и 2-ого пальца. 2-ой этап (фото 22): Обе кисти из положения супинации переходят в положение пронации (ладонь книзу). При этом под подушечкой 2-ого пальца ведущей руки оказываются одновременно оба конца нити. Если предварительный перехлест был осуществлен правильно, то концы нитей при этом не должны перекрещиваться (!). 3-ий этап (фото 23): Для увеличения промежутка между нитями и обеспечения их равномерного натяжения (!) средний палец «вспомогательной» руки за счет умеренного сгибания из положения пронации слегка натягивает ближайшую к себе нить.

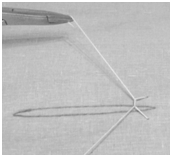

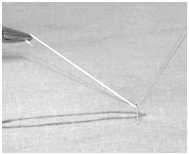

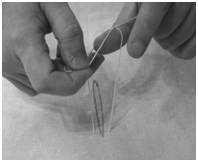

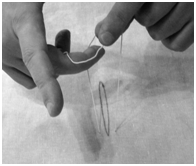

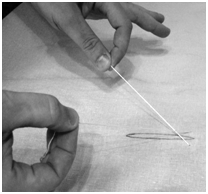

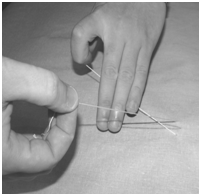

Фото 21-28. Этапы формирования одинарного предварительного витка пальцевым способом.

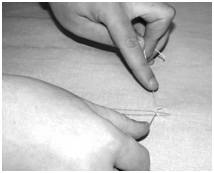

4-ый этап (фото 24): Большой палец ведущей руки своей дистальной фалангой подныривает между нитями, и тот конец нити, который продолжает удерживаться противоположной рукой, должен оказаться на подушечке этого (1-ого) пальца. 5-ый этап (фото 25): Указательный палец ведущей руки прижимает нить к подушечке большого пальца той же руки и они совместно (после того, как разжимаются 1-ый и 2-ой пальцы «вспомогательной» руки) проворачивают этот конец нити «на себя» между двумя частями нити. После этого конец нити опять перехватывается первыми двумя пальцами противоположной руки (фото 26). 6-ой этап: При необходимости завязать хирургический узел, большой палец ведущей руки опять должен поднырнуть между слегка натянутыми нитями, на его подушечку вновь укладывается нить, фиксируется указательным пальцем той же руки и проворот повторяется для формирования двойного витка. При завязывании простого или морского узла предварительный виток должен быть одинарным. После этого предварительный виток затягивается (избегаем «скользящей петли»!) натяжением нитей в противоположных направлениях до сопоставления краев раны или пережатия сосуда (фото 27). Затягивание, особенно – глубине раны, целесообразно осуществлять подушечками указательных пальцев, находящихся в непосредственной близости от формируемого предварительного витка. На поверхности можно воспользоваться подушечками больших пальцев. При соединении тканей после сопоставления краев раны концы нити натягиваются «на себя», чтобы предварительный виток сместился к ближнему краю раны, и его может с помощью инструмента зафиксировать (прижать к поверхности) ассистент (фото 28). 7-ой этап: При завязывании простого узла последовательность действий повторяется для формирования такого же одинарного витка. При завязывании морского узла фиксирующий виток должен быть противоположным по направлению. Для этого действия повторяют, но ведущей должна быть противоположная рука, либо пользуются другой техникой (например, «вожжей»). При завязывании хирургического узла фиксирующий виток должен быть одинарным, а в каком направлении он выполняется, не имеет значения.

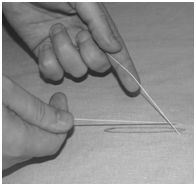

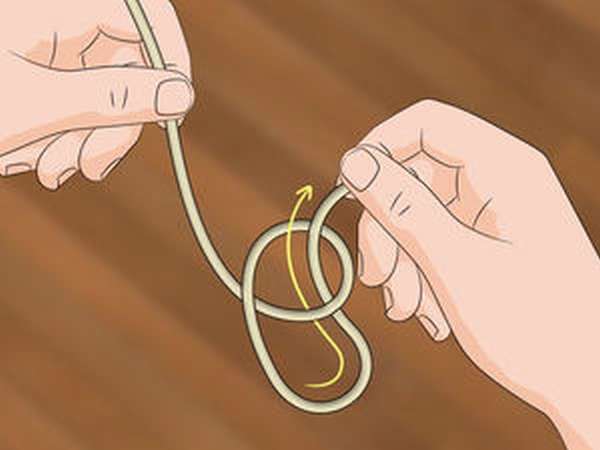

Фото 29-34. Этапы формирования одинарного предварительного витка техникой «вожжей».

II. (техника «вожжей»). 1-ый этап (фото 29): Концы нити перекрещиваются и удерживаются слегка натянутыми между подушечками 1-ого и 2-ого пальцев в разных руках, находящихся в положении супинации. При той же ведущей руке перехлест должен осуществляться противоположным образом по сравнению с предыдущей методикой (ведущая рука – ближе к себе). 2-ой этап (фото 30): Ведущая рука разворачивается в положение пронации (ладонь – книзу) и ее 3-5 пальцы отводятся в сторону и располагаются над нитью, которую удерживает эта рука. 3-ий этап (фото 31): Ведущая рука опять разворачивается в положение супинации. При этом между нитями должен образоваться Х-образный перехлест. 4-ый этап (фото 32): Средний палец ведущей руки подныривает под конец нити (который продолжает удерживаться между 1-ым и 2-ым пальцами той же руки) и фиксирует его между собой и 4-ым пальцем той же руки. 5-ый этап (фото 33): Первые два пальца ведущей руки отпускают конец нити и она, удерживаемая между 3-им и 4-ым пальцами той же руки, проводится между двумя частями лигатуры. После чего этот конец нити опять перехватывается первыми пальцами и предварительный виток затягивается так же, как и в предыдущей методике (фото 34). 6-ой этап: При завязывании простого узла фиксирующий виток формируется последовательным выполнением тех же этапов. Для завязывания морского узла следует сменить ведущую руку или воспользоваться 1-ой методикой. Недостатки: техникой «вожжей» невозможно воспользоваться при слишком коротких концах нити, затруднено ее использование в глубине раны (вязание должно осуществляться на поверхности, так как требует достаточного пространства), для завязывания хирургического узла требуется модифицировать эту методику, что требует еще большей длины нити и отличается некоторой сложностью манипуляций. Для того чтобы завязать хирургический узел с помощью техники «вожжей», «вспомогательная» рука, начиная с 1-ого этапа, должна удерживать конец нити подушечками 1-ого и 3-его пальцев (для освобождения указательного пальца). На 4-ом этапе, когда средний палец ведущей руки подныривает под нить, указательный палец «вспомогательной» руки в процессе сгибания натягивает на себя ближнюю часть Х-образного перехлеста нитей и тыльной стороной своей ногтевой фаланги оказывается спереди конца нити, удерживаемого той же рукой. Одновременно с отпусканием своего конца нити первыми двумя пальцами ведущей руки, указательный палец противоположной руки продолжает разгибание, сама рука переводится в положение супинации и конец нити захватывается между подушечками большого и указательного пальцев этой руки. К этому моменту ведущая рука уже должна удерживать противоположный конец нити своими первыми пальцами. Так формируется двойной предварительный виток хирургического узла, далее – по схеме.

Женский, или простой, хирургический узел образуется за счёт последовательного завязывания двух петель с их однократным обвитием. Обвитие нитей осуществляют одинаково, без смены ведущей руки. К достоинствам этого узла относятся скорость выполнения и лёгкость в освоении. Недостатками являются стремление узелка к саморазвязыванию и малая продолжительность фиксирующих качеств.

Женский, или простой, хирургический узел образуется за счёт последовательного завязывания двух петель с их однократным обвитием. Обвитие нитей осуществляют одинаково, без смены ведущей руки. К достоинствам этого узла относятся скорость выполнения и лёгкость в освоении. Недостатками являются стремление узелка к саморазвязыванию и малая продолжительность фиксирующих качеств. Шов должен быть освоен в совершенстве.

Шов должен быть освоен в совершенстве.