- Грамматическая основа предложения

- Предложение как единица речи

- Что такое грамматическая основа предложения

- Примеры выражения подлежащего разными частями речи

- Примеры составного глагольного сказуемого

- Порядок выделения грамматических основ

- Видеоурок «Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения»

- Грамматическая основа предложения с примерами

Грамматическая основа предложения

Понятие «грамматическая основа» неразрывно связано с предложением — одной из основных синтаксических единиц русского языка. Выясним, что такое грамматическая основа предложения, как её выделить в высказывании. Но прежде следует вспомнить, что называется предложением в синтаксисе русского языка.

Предложение как единица речи

Предложение — это наименьшая единица речи, которая представляет собой грамматически организованное соединение слов, обладающее смысловой и интонационной законченностью.

При помощи предложений мы выражаем свои мысли и чувства, обращаемся друг к другу с вопросами, советами, просьбами, пожеланиями и приказаниями. Итак, целью предложения может быть сообщение, вопрос или побуждение. В предложении содержится сообщение о событии, которое воспринимается как реальное, происходящее в каком-то времени или как нереальное.

Предложение может состоять как из нескольких слов, объединенных между собой грамматически и интонационно, так и из одного слова.

Каждое предложение имеет свое ядро, вокруг которого группируются остальные его члены. Это грамматическое ядро состоит из главных членов — подлежащего и сказуемого в двусоставном предложении или только подлежащего или сказуемого в односоставном, например:

Уже расходились хороводы ; уж за рекой, дымясь, пылал костер рыбачий (А.С.Пушкин).

Сумерки . Рано вечереет . Мы плыли довольно медленно (И.С. Тургенев).

Что такое грамматическая основа предложения

Чтобы выделить грамматическую основу предложения, выясним, о ком или о чём идет речь в высказывании. Для этого зададим вопросы: кто? или что?

Что? — небо. Это подлежащее , которое, как правило, выражается существительным (местоимением) в форме именительного падежа или любой частью речи в значении имени существительного.

Что говорится о небе? Небо что делало? меркло — это сказуемое .

Небо меркло — грамматическая основа простого предложения.

Кто? мы — подлежащее , выраженное личным местоимением в форме именительного падежа множественного числа.

Мы что делали? плыли — сказуемое.

Мы плыли — грамматическая основа.

Примеры выражения подлежащего разными частями речи

Метель (существительное) надвинулась сразу (Н.Островский).

Я (местоимение) ехал вечером один на беговых дрожках (И.С. Тургенев)

Кто (местоимение) не работает, тот не ест.

Трое (числительное) незаметно проскользнули во двор.

Умный (прилагательное) говорит за себя своими делами.

Наконец наступило долгожданное послезавтра (наречие).

Прибывшие (причастие) шумно рассаживались за столами.

Громкое ура (междометие) прокатилась по площади.

Охранять (инфинитив) природу — значит охранять Родину.

Узы дружбы (словосочетание) связывали их с детства.

Несколько детей (числительное + существительное) окружили её с выражением восторга на лицах.

Вторым основным компонентом грамматической основы является сказуемое , которое может бы выражено всеми спрягаемыми формами глагола. Такое сказуемое называется простым глагольным — ПГС.

Девочка поет . Девочка пела . Девочка будет петь .

Сложность выделения такого сказуемого состоит в том, что оно может быть выражено двумя словами, составляющими сложные формы глагола будущего времени изъявительного наклонения или формы повелительного наклонения, например:

Мой друг не будет рассказывать об этом.

Мы не будем говорить о прошлом.

Составное глагольное сказуемое (СГС) состоит из вспомогательного глагола-связки и инфинитива.

Вспомогательный глагол не обладает самостоятельным лексическим значением, а выражает начало, продолжение или конец действия (фазисный глагол) или обозначает возможность, желание, волеизъявление, долженствование, оценку и пр. (модальный глагол).

В качестве связки может выступать также краткие прилагательные:

Особую сложность представляют собой СГС, в составе которых имеются устойчивые словосочетания с модальным значением:

Примеры составного глагольного сказуемого

Лектор продолжал приводить интересные факты из жизни насекомых.

Дождь перестал накрапывать , и выглянуло яркое солнце.

Кто велел тебе рвать цветы в моём саду?

Ты должен рассказать мне об этом случае.

Отец с матерью решили ехать в деревню на следующий день.

Лесничий не мог отказать гостям и повел их на озеро, где жили лебеди.

Собравшиеся хотели услышать старинную песню.

Я не имел права рисковать и поэтому шел по болоту осторожно.

Девушка имела намерение подойти ближе и рассмотреть этот экзотический цветок более тщательно.

Составное именное сказуемое состоит из глагола-связки, выражающего грамматическое значение сказуемого, и именной части (существительное, прилагательное, местоимение, числительное и др.), выражающей лексическое значение.

В качестве глагола-связки может выступать слово «быть» в любых формах (буду, будешь, будут, был, был бы, есть). Связка может отсутствовать. В таком случае говорят о нулевой связке.

Вода у берегов озера была кристально чистая .

Аллея из можжевельника будет как тропинка в лесу.

Греки считали, что мир есть гармония и ритмика .

Порядок выделения грамматических основ

Представленная ниже схема поможет научиться правильно выделять грамматические основы предложения.

Видеоурок «Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения»

Грамматическая основа предложения с примерами

Грамматическую основу предложения образуют главные члены предложения (подлежащее и сказуемое). То есть, грамматическая основа предложения (предикативная основа, ядро) — это основная часть предложения, которая состоит из его главных членов: подлежащего и сказуемого. Посмотрите также вводные слова. Прочитав эту статью 5-ege.ru, вы сможете легко её найти в любом предложении.

Подлежащее.

Помни!

Подлежащее может быть выражено не только именем существительным или местоимением в именительном падеже, но и:

| 1) числительным, прилагательным и причастием в И.П. в роли существительного; |

Семеро (числит.) одного не ждут. Все прошлое (прил. в роли сущ.) мне только снилось.

— числительное / несколько, множество, часть, большинство, меньшинство + существительное в Р.П.;

У князя в сакле собралось множество народа . Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке.

— кое-кто, каждый, многое / прилагательное + из + существительное в Р.П.;

Лучший из учеников быстро решил эту задачу.

— кто-то, что-то + прилагательное, причастие в роли существительного;

Что-то такое ничтожное завязано в платке.

— существительное / местоимение + с + существительное / местоимение в Тв.П. (но только в том случае, если сказуемое выражено глаголом во множественном числе!).

Мы с Ваней пошли по лесной дороге(сказуемое во множ.ч.).

Анна с дочкой на руках вошла в комнату(сказуемое в ед.ч.).

Прожить по-барски – это дворянское дело

Сказуемое.

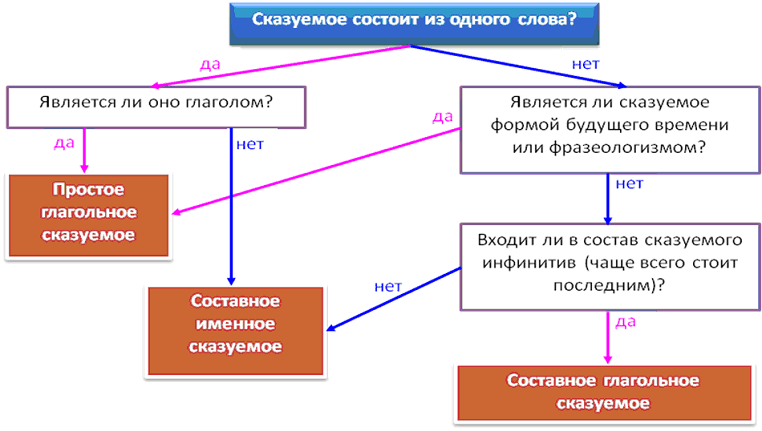

В русском языке выделяют три типа сказуемых. Следующий алгоритм действий поможет Вам определить, какой тип представлен в вашем предложении.

Различай!

Если в предложении встречаются однородные сказуемые, то каждое из них следует рассматривать отдельно.

Также посмотрите видео-презентацию.

Подсказка.

1) Чаще всего сомнения вызывает определение простого глагольного сказуемого, выраженного больше, чем одним словом:

Я буду принимать участие в выставке.

В данном примере буду принимать участие – сложная форма будущего времени, которая определяется в синтаксисе как простое сказуемое. А сочетание принимать участие является фразеологическим единством, которое можно заменить словом участвую. Поэтому перед нами простое глагольное сказуемое.

Ловушка!

Нередко ошибаются, называя простыми глагольными сказуемыми следующую конструкцию:

Все в Москве пропитано стихами, рифмами проколото .

Такая ошибка связана с двумя факторами.

Во-первых, следует отличать краткое страдательное причастие от формы глагола прошедшего времени.

Помни!

Краткое причастие имеет суффиксы -Т-, -Н-, а глагол -Л-. Значит, пропитаНо, проколоТо – это краткие страдательные причастия.

Во-вторых, перед нами сказуемое, которое выражено всего одним словом, но какое оно – простое или составное (смотрите Морфологический анализ слова с примерами)? Попробуйте добавить в предложение какое-либо обстоятельство времени, например, в начале ХХ века, и посмотрите, как поведут себя эти формы.

В начале ХХ века все в Москве было пропитано стихами, рифмами было проколото .

Появляется связка было и сказуемое уже явно становится составным. Русскому языку несвойственны конструкции в настоящем времени со связкой быть. Согласитесь, звучит явно по-иностранному, если мы произнесем: Все в Москве есть пропитано стихами, рифмами есть проколото.

Таким образом, если в предложении вы сталкиваетесь со сказуемыми, выраженными краткими страдательными причастиями, то вы имеете дело с составным именным сказуемым.

Помни!

Слова нельзя, можно, необходимо, нужно входят в составные сказуемые.

Мне необходимо сойти на этой остановке.

Ловушка!

Будьте осторожны со словами быть, казаться, являться, так как, выделив только их, вы можете пропустить еще один компонент сказуемого.

Она показалась мне смешной. Неверно!

Если вы выделяете только слова показалась, то смысл предложения полностью меняется (показалась = привиделась, приснились, померещилась).

Верно: Она показалась мне смешной

Неверно: Учитель был строгим (был = существовал, жил).

Верно: Учитель был строгим.

Ловушка!

В этом задании предлагаются достаточно сложные предложения для анализа и варианты ответа очень часто похожи друг на друга. Какие «ловушки» вас могут здесь ожидать?

1) Предложения могут быть составлены по разным моделям:

- подлежащее + сказуемое;

- только сказуемое или подлежащее (односоставные предложения);

- подлежащее + однородные сказуемые;

- однородные подлежащие + сказуемое.

В варианте ответа может быть пропущено подлежащее, сказуемое или одно из однородных подлежащих или сказуемых.

Помни!

В грамматическую основу входят ВСЕ главные члены предложения, пропуск одного из них – явная ошибка.

2) В варианте ответа могут сочетать подлежащее и сказуемое разных грамматических основ.

3) Подлежащее может быть только в И.П.! Варианты ответа с существительными, местоимениями не в И.П. заведомо неверные (кроме тех случаев, когда они входят в состав сказуемого и без них меняется весь смысл предложения).

4) Вариант ответа может содержать причастный или деепричастный оборот, которые никогда не входят в грамматическую основу.

Различай!

Следует отличать конструкции глагол + существительное в В.П. и существительное + страдательное причастие.

Рассчитывали координаты. ? Координаты рассчитаны.

В первом случае координаты – это существительное в форме винительного падежа, которое зависит от глагола (то есть дополнение), а во втором – это форма именительного падежа, которая согласуется с причастием прошедшего времени (то есть подлежащее). Если изменить каждую из конструкций, будут видны отличия. Поставим сказуемые в каждом из предложений в форму единственного числа:

Рассчитывал координаты. Координата рассчитана.

Подлежащее и сказуемое всегда согласуются друг с другом, а дополнением останется неизменным.

5) Иногда слова который, какой в сложных предложениях являются подлежащими.

[И по его щекам поползли вниз блестящие капельки] , ( какие бывают на окнах во время дождя).(какие = капельки).

Разбор задания.

1. Какое из сочетаний слов является грамматической основой в одном из предложений или в одной из частей сложного предложения?

(1) Так в чем же кроется разница между восприятием человека и животного? (2) Для животного существуют лишь конкретные вещи, его восприятие является неотделимым от той реальной среды, в которой оно живет и действует. (3) Так, например, «телевизионный вариант» собаки для кошки ничего не значит. (4) Человек же в процессе эволюции приобрел уникальную способность создавать в своем воображении идеальные образы реальной действительности, но они уже не представляются как бы прямым слепком с конкретной вещи. (5) Благодаря развитию познавательной деятельности, в частности, процессов абстрагирования и обобщения, человек может какие-либо отдельные признаки изучаемого объекта вычленять, отвлекаясь от всех прочих, несущественных деталей. (6) Таким образом, человек обладает способностью формирования обобщенного образа реальной вещи, который позволяет видеть и распознавать общие признаки и качества различных явлений действительности.

1) восприятие является (предложение 2)

2) приобрел способность (предложение 4)

3) они не представляются слепком (предложение 4)

4) который позволяет видеть (предложение 6)

Вариант №1 не является грамматической основой, так как здесь сказуемое представлено не полностью, что искажает смысл всего предложения (восприятие является = в значении «приходит, прибывает куда-либо по какой-либо причине»). См. пункт 3 в разделе «Сказуемое».

Вариант №2 тоже неверный, так как в нем отсутствует подлежащее. Кто приобрел способность? В предложении 4 подлежащим является слово человек.

Вариант №3 верный, хотя на первый взгляд кажется неправильным. Авторы задания намеренно пытаются запутать нас. Хотя слово слепком не стоит в форме И.П., но оно входит в состав сказуемого, так как без него теряется логика повествования. Они не представляются = Образы не называют своим имен?!

Вариант №4 неверный. Подлежащее выделено правильно. Слово который, как мы уже говорили, может быть подлежащим. В придаточной части оно заменяется слово образ и выполняет те же функции, то есть является подлежащим. Но сказуемое представлено не полностью. В предложении оно – позволяет видеть и распознавать.

Таким образом, прав будет тот ученик, который выберет вариант 3.

2. Какие слова являются грамматической основой в шестом (6) предложении текста?

(1)… (2) Они объединены одним желанием – знать. (3) И возраст у них разный, и профессии самые разные, и совсем разный уровень знаний, но каждый стремился знать больше, чем уже знает. (4) В этом выражалась потребность миллионов и миллионов людей, жадно вбиравших в себя все тайны мира, все накопленные человечеством познания и умения. (5) Посетители библиотеки либо где-то учились, либо мечтали учиться. (6) Им всем нужны были книги, но, приходя в библиотеку, они терялись в книжном океане. (7) … (По К. Чуковскому).

1) книги нужны были, они терялись

2) им нужны были, они терялись

3) книги нужны были, приходя сюда, они терялись

4) книги нужны были, они терялись в океане

Правильным является Вариант 1, так как в остальных вариантах вторы включили в основу второстепенные члены предложения: во втором лишним является слово им (дополнение, стоит в Д.П.), в третьем присутствует деепричастный оборот, не входящий в основу предложения, а в четвертом есть обстоятельство в океане.

3. Какое сочетание слов является грамматической основой в одном из предложений (или его части)?

(1)… (2) Она издохнет с голоду, если ворота крепки и никто не отворит их, но не догадается отойти от ворот и потянуть их на себя. (3) Только человек понимает, что надо потерпеть, потрудиться и сделать не то, что хочется, для того чтобы вышло то, чего желаешь. (4) Человек может сдерживаться, не есть, не пить, не спать только оттого, что знает, что хорошо и должно делать и что дурно и не должно делать, а научает этому человека его способность мыслить. (5) Одни люди ее увеличивают в себе, другие нет. (6)…

1) она издохнет (предложение 2)

2) что хочется (предложение 3)

3) что хорошо и должно делать (предложение 4)

4) научает способность (предложение 4)

Это задание повышенной сложности.

Вариант №1 неправильный, так как не все сказуемые указаны авторами. Предложение имеет достаточно трудную структуру для анализа. Оно сложное с придаточным условия, которое вклинивается между двумя однородными сказуемыми. Поэтому вы можете не заметить, что в основу она издохнет необходимо включить также сказуемое не догадается отойти и потянуть.

Вариант №2 тоже исключается. Глагол хочется является безличным и при нем не может быть подлежащего.

Вариант №3 похож на предыдущий. Это предложение также безличное. Слово должно в словарях определяется как категория состояния, которая употребляется в предложениях без подлежащего.

Верным является Вариант 4.

Главная » Подготовка к ЕГЭ по русскому языку » Грамматическая основа предложения с примерами