Блокада Ленинграда

Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 — 27 января 1944) — трагический период истории города на Неве, когда только от голода погибло свыше 640 тыс. жителей, десятки тысяч погибли при артиллерийских обстрелах и бомбардировках, умерли в эвакуации.

«В блокаду, в Ленинграде выжили те, кто помогал из последних сил, заботился, обогревал, кормил близких, кто тратил драгоценные калории на физические усилия борьбы. В городе горели книги, мебель. Но уцелели все ценнейшие библиотеки и музеи, статуи парков были закопаны в землю, часть драгоценных сокровищ вывезено. В городе соседствовали апатия и патриотизм, работа в цеху людей, привязывавших себя к станкам, чтобы не упасть от голода, и сладкая жизнь узкого круга лиц, причастных к распределению продовольствия. В этом городе идеалисты умирали от голода на собраниях и на рабочем месте, и циники собирали коллекции старинной живописи. Даже в блокаду в Ленинграде рождались дети, плоды любви и расплаты за продовольствие. В этом городе ели умерших соседей и выхаживали умирающих, отдавая им свой хлеб. В блокадном Ленинграде существовало много уровней параллельных жизней».

Такие строки я прочитала в Интернете и вспомнила рассказ Марии Дмитриевны, бывшей соседки, с которой пришлось расстаться в девяностых годах. Марии Дмитриевне в 41 году было лет шестнадцать, родители ее погибли в первые дни войны. Мать попала под бомбежку, а на отца пришла похоронка в начале августа сорок первого. Мария Дмитриевна, тогда еще Машенька, отпускала по карточкам хлеб в блокадном Ленинграде. Работа была ответственная и опасная, если недовесишь хлеб – суровое наказание. «Норма выдачи хлеба рабочим и иждивенцам колебалась между 250 и 125 граммами в сутки, а кроме хлеба не было уже ничего», — рассказывала Мария Дмитриевна со слезами на глазах. — «Дров не было, ленинградцы сжигали свою мебель, или после бомбежки разыскивали на развалинах соседних домов то, что могло гореть, и несли в свои квартиры. Соседей в подъезде у меня не осталось, кто ушел на фронт, а кто эвакуировался из Ленинграда. Я отапливала одну комнатенку, в шесть квадратных метров, закутывалась в одеяло и спала до утра. Утром, еле волоча ноги, брела к хлебному ларьку и ждала когда подвезут хлеб. Люди очередь занимали с вечера, они молча стояли или сидели прямо на земле, ожидая своей очередности, иногда ругались, перекидываясь чуть слышно бранными словами.

Первый 1941 год ленинградцам было очень трудно, но в театрах шли представления, и мне посчастливилось послушать 9-ю симфонию Шостаковича, исполнявшуюся в филармонии с перерывами на бомбежку. Работало радио! До сих пор помню некоторые стихи, читавшиеся поэтессами, оставшимися в городе. Жизнь продолжалась, за коммунальные услуги собирали плату, а с 1942 года включали воду и работала канализация. Первую зиму блокады я с божьей помощью выжила….

Весной, когда тронулся лед, по совету бабы Натальи- старушки из соседнего дома, я ходила на Неву и вылавливала в реке деревянные предметы, несла домой и складывала в большой комнате. Веточка к веточке, бревнышко к бревнышку, запаслась на зиму дровишками и, по совету той же бабы Натальи, собирала травы, сушила и заваривала чай, а иногда не доедала свою пайку хлеба, сушила и толкла его, добавляла травы, разбавляла смесь водой, выпекала небольшую лепешечку, которая мне казалась самой вкусной.

Однажды вечером, в первые дни зимы второго года блокады у подъезда своего дома я увидела женщину, у ног которой копошилась маленькая девочка. Попытки привести в чувство мать не увенчались успехом, и вскоре я поняла, что женщина мертва. Я взяла девочку на руки, и холодные ручонки ребенка крепко обвили мою шею. Было темно, и я медленно поднималась по лестнице, боясь потревожить малышку. Дома посадила девочку на кушетку, зажгла лучину, растопила печку, вскипятила воду, бросила туда травы и напоила ее отваром. Через несколько минут, после того как она попила, я дала ребенку половину своего кусочка хлеба и молча наблюдала, как девчушка его уплетает. Глазенки бегали как у дикого звереныша, и она угрожающе бросала сердитые взгляды, боясь, что у нее отберут этот кусочек. Через пару минут девочка расправилась с хлебом и вопрошающе посмотрела на меня. Вторую половину мне пришлось тоже отдать ребенку. Собрав с полотенца крошки, я бросила их в рот и запила отваром. Спать в этот день я легла рядом с малышкой, голодная, но счастливая, что мне удалось спасти от голода ребенка. На следующее утро я укутала девочку в теплую куртку, подвязала на поясе шарф и повела с собой на работу. Когда мы вышли из подъезда, то трупа женщины у дома не оказалось. Я пожалела, что не проверила карманы женщины и не посмотрела документы. Девочка крепко держала меня за руку и шагала за мной, стараясь не отставать. На вопросы как ее зовут, девчушка отмалчивалась м поглядывала на меня непонимающим взглядом. Я стала называть ее Катюша. Катенька сидела в ларьке, а иногда смаковала во рту хлебные крошки. Отдать девочку в приют или в детский дом я не рискнула, зная, что там Катюша не выживет. Труп замершей женщины так и не нашли, а вскоре мне помогли вытребовать хлебные карточки на ребенка, и нам стало жить легче. Катенька называла меня мамой, и я в те суровые дни выжила благодаря ней. Я заботилась о ней, девочка отвечала мне тем же. Забота о ближнем, придает человеку неиссякаемые силы, это и произошло со мной! После войны я вышла замуж и уехала с мужем в Казахстан работать на металлургическом заводе, а Катенька осталась жить в прекрасном городе Ленинграде».

Это было в войну. Варежки

Это было в войну

В нашем доме расположились немцы, а мы ютились в старом сарае мама,нас двое детей и дедушка с бабушкой.

Мама знала немецкий язык, но не хотела, чтобы об этом узнали немцы.

Одного из них звали Курт. Он был самый молодой, высокий и у него в душе было что-то немного человеческого. Он иногда нам с Валей давал шоколадки, мы боялись брать, но голод заставлял.

Однажды он спросил у меня:

— Мне девушка сказала, что я «Мудак», что говорит это слово?

— Я не знаю, наверно это хорошее слово

— Нет, она сказала зло.

— Я спрошу у кого-нибудь.

Вечером, когда все собрались в сарае, я спросила у дедушки, что означает это слово. Дедушка посмотрел на бабушку и на маму с улыбкой:

— Тебе зачем это слово?

— У меня Курт спросил.

-Скажи, что это хорошее слово, но сама никогда его не произноси.

Днем Курт снова спросил узнала я или нет.

— Узнала, это хорошее слово, его говорят, когда любят

— Почему она сказал зло?

— Ей очень хотелось кушать.

Больше он не спрашивал у меня, но дал шоколадку.

Мы во время войны жили в городе Дзержинске. Старшая сестра Пана по выходным пекла пирожки,она меняла вещи на муку для нас это был праздник.

Младшая сестренка Поля звала ее почему-то Пан-Пана.

Поля подружилась с двумя девочками, которых с их мамой

вывезли из блокадного Ленинграда. Так вывозили многих в разные края и их приютили у себя в семье соседи, хотя у них тоже была большая семья.

Перепрыгивая с ножки на ножку, Поля прибегала с улицы и говорила:

— Па-Пана, там пришли голодные побирушки и просят милостыню. Пана знала для кого она просит, заворачивала в бумагу и давала Поле пирожки. Через некоторое время Поля снова прибегала:

— Пан-Пана, там другая пришла побирушка, тоже просит пирожков.

Несмотря на то, что у Паны тоже были дети и семья, но она давала ей пирожки.

Как трудно и голодно было в те страшные годы. Однажды Пана увидела девочек ленинградок одетых в пальтишки с короткими рукавами, голыми красными ручками и решила связать им варежки. Несмотря на то, как трудно было жить, люди в те времена были добрые и сострадательные.

Днем у Паны не было времени — работала, готовила, стирала на всю семью, а поздними вечерами она связала и подарила девочкам варежки.

Их мама строго спросила, где взяли и чьи эти варежки, но девочки ответили, что им подарила Пан-Пана.

Прошли годы, много лет. После войны мы переехали в г. Калач. Давно выросли дети, родились внуки.

На празднование освобождения Сталинграда от фашистов, Пана поехала к подруге в Волгоград и пришла на Мамаев курган. ,

Было очень много народа, кто пришел почтить память погибшим освободителям Приглушенная музыка, цветы, слезы на глазах многих.

Вдруг Пана услышала чьи-то голоса:

— Пан-Пана!

Обернулась, ей махали руками две незнакомые женщины. Посомневалась, что ей, но они повторяли это оставшееся в памяти имя Пан-Пана.

-Пан-Пана, вы нас не узнали, мы Вера и Надя ленинградские девочки, вспомните Дзержинск, вашу сестренку Полю. Мы повзрослели за эти годы, Вы нас не узнаете, а Вас мы узнали. Вы обязательно пойдемте к нам, наша мама будет очень рада Вас увидеть.

— Но я же к подруге должна идти..

— Нет, пойдемте к нам.

Вера и Надя открыли дверь в дом и наперебой стали говорить маме, она сразу не могла ничего понять.

— Что случилась, отчего ваши лица сияют?

-Мамочка, посмотри кого мы привели и пропустили вперед Пану.

Это Пан- Пана!

— Как? Откуда? Родная Вы моя. Плакали, обнимались, Пану усадили за стол, вспоминали, рассказывали.

— А теперь посмотрите сюда,- Надя и Вера держали в руках штопанные перештопанные связанные давно Паной варежки. Они берегли их все эти годы, как драгоценную память, они показывали и рассказывали о них своим детям и внукам.

Эта память никогда не сотрется в человеческих сердцах, потому что в них живет любовь и сострадание

Дневник Тани Савичевой

страшней документа нет в мире,

чем эти девять листов-

из дат, имён, фамилии-

распятья блокадным крестом.

Дневник Тани Савичевой

Синицына Татьяна

24 января 2007

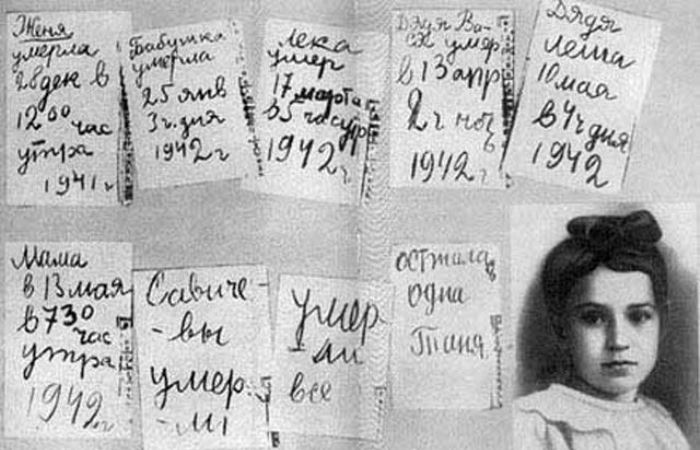

Двенадцатилетняя ленинградка Таня Савичева начала вести свой дневник чуть раньше Анны Франк, жертвы Холокоста. Они были почти ровесницами и писали об одном и том же — об ужасе фашизма. И погибли эти две девочки, не дождавшись Победы: Таня – в июле 1944, Анна – в марте 1945 года. «Дневник Анны Франк» был опубликован после войны и рассказал о своем авторе всему миру. «Дневник Тани Савичевой» не был издан, в нем всего 9 страшных записей о гибели ее большой семьи в блокадном Ленинграде. Эта маленькая записная книжка была предъявлена на Нюрнбергском процессе, в качестве документа, обвиняющего фашизм.

Дневник Тани Савичевой выставлен в Музее истории Ленинграда (Санкт-Петербург), его копия — в витрине мемориала Пискаревского кладбища, где покоятся 570 тысяч жителей города, умерших во время 900-дневной фашистской блокады (1941-1943 гг.), и на Поклонной горе в Москве.

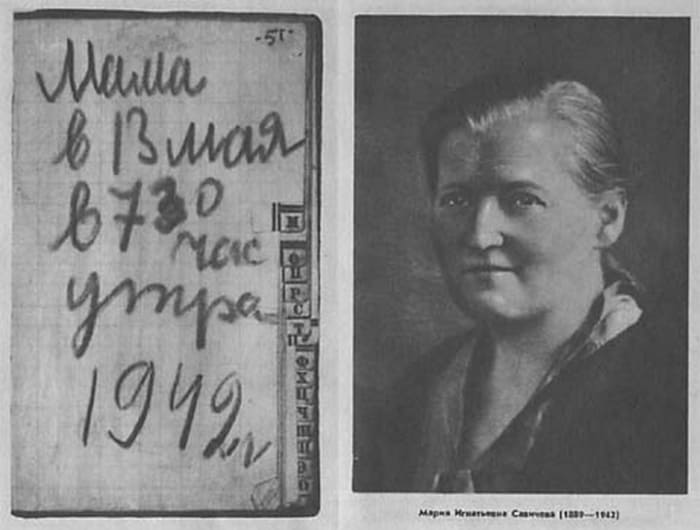

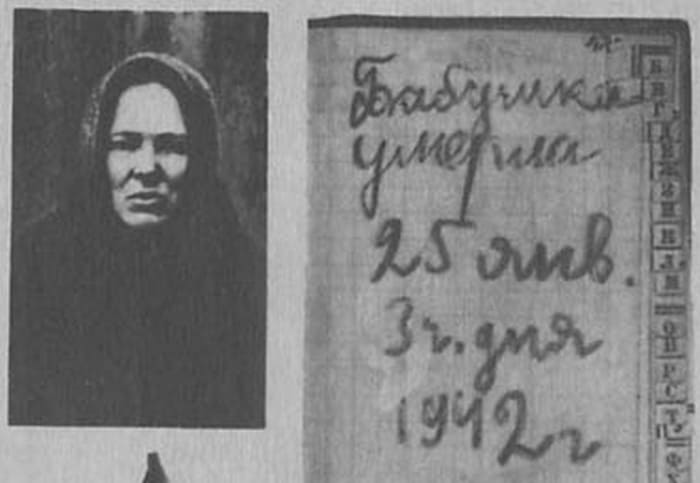

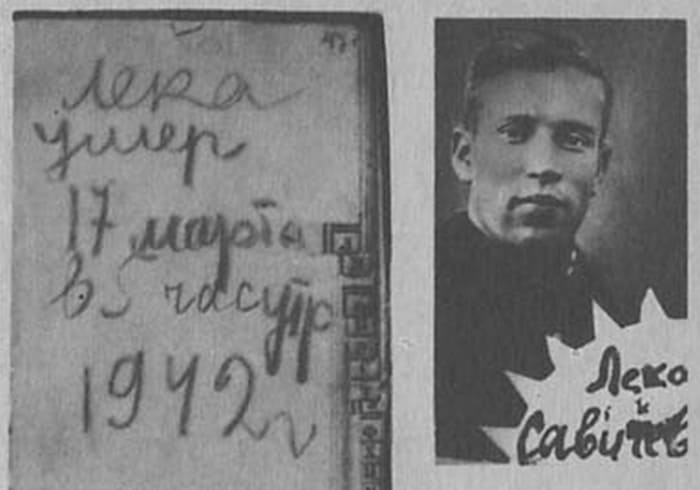

Детская рука, теряющая силы от голода, писала неровно, скупо. Хрупкая душа, пораженная невыносимыми страданиями, была уже не способна на живые эмоции. Таня просто фиксировала реальные факты своего бытия — трагические «визиты смерти» в родной дом. И когда читаешь это, цепенеешь:

«28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.00 утра 1941 года».

«Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г.».

«Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.».

«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 1942 год».

«Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год».

«Мама – 13 мая в 7 часов 30 минут утра. 1942 г.»

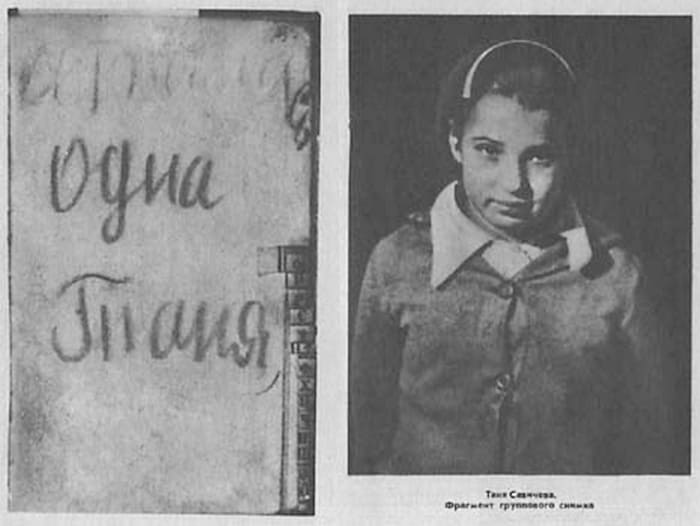

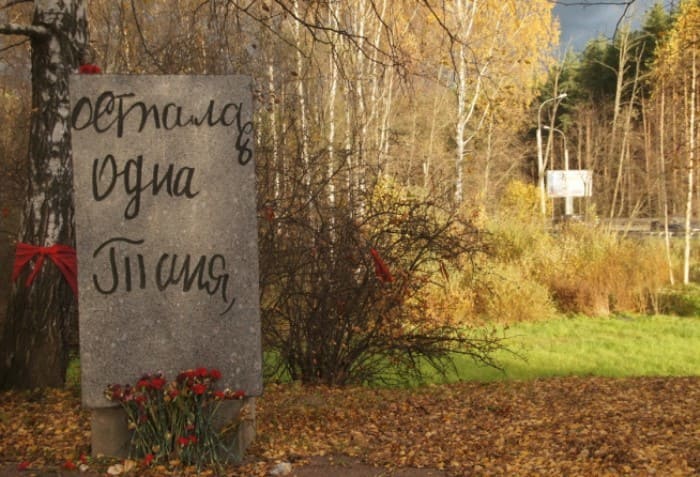

«Савичевы умерли». «Умерли все». «Осталась одна Таня».

…Она была дочерью пекаря и белошвейки, младшей в семье, всеми любимой. Большие серые глаза под русой челкой, кофточка-матроска, чистый, звонкий «ангельский» голос, обещавший певческое будущее.

Савичевы все были музыкально одарены. И мать, Мария Игнатьевна, даже создала небольшой семейный ансамбль: два брата, Лека и Миша, играли на гитаре, мандолине и банджо, Таня пела, остальные поддерживали хором.

Отец, Николай Родионович, рано умер, и мать крутилась юлой, чтобы поднять на ноги пятерых детей. У белошвейки ленинградского Дома моды было много заказов, она неплохо зарабатывала. Искусные вышивки украшали уютный дом Савичевых — нарядные занавески, салфетки, скатерти.

С детских лет вышивала и Таня — все цветы, цветы…

Лето 1941-го года Савичевы собирались провести в деревне под Гдовом, у Чудского озера, но уехать успел только Миша. Утро 22-го июня, принесшее войну, изменило планы. Сплоченная семья Савичевых решила остаться в Ленинграде, держаться вместе, помогать фронту. Мать-белошвейка шила обмундирование для бойцов. Лека, из-за плохого зрения, в армию не попал и работал строгальщиком на Адмиралтейском заводе, сестра Женя точила корпуса для мин, Нина была мобилизована на оборонные работы. Василий и Алексей Савичевы, два дяди Тани, несли службу в ПВО.

Таня тоже не сидела сложа руки. Вместе с другими ребятами она помогала взрослым тушить «зажигалки», рыть траншеи. Но кольцо блокады быстро сжималось — по плану Гитлера, Ленинград следовало «задушить голодом и сровнять с лица земли». Однажды не вернулась с работы Нина. В этот день был сильный обстрел, дома беспокоились и ждали. Но когда прошли все сроки, мать отдала Тане, в память о сестре, ее маленькую записную книжку, в которой девочка и стала делать свои записи.

Сестра Женя умерла прямо на заводе. Работала по 2 смены, а потом еще сдавала кровь, и сил не хватило. Скоро отвезли на Пискаревское кладбище и бабушку – сердце не выдержало. В «Истории Адмиралтейского завода» есть такие строки: «Леонид Савичев работал очень старательно, хотя и был истощен. Однажды он не пришел на смену — в цех сообщили, что он умер…».

Таня все чаще открывала свою записную книжку – один за другим ушли из жизни ее дяди, а потом и мама. Однажды девочка подведет страшный итог: «Савичевы умерли все. Осталась одна Таня».

Таня так и не узнала, что не все Савичевы погибли, их род продолжается. Сестра Нина была спасена и вывезена в тыл. В 1945-м году она вернулась в родной город, в родной дом, и среди голых стен, осколков и штукатурки нашла записную книжку с Таниными записями. Оправился после тяжелого ранения на фронте и брат Миша.

Таню же, потерявшую сознание от голода, обнаружили служащие специальных санитарных команд, обходившие ленинградские дома. Жизнь едва теплилась в ней. Вместе со 140 другими истощенными голодом ленинградскими детьми девочку эвакуировали в Горьковскую (ныне – Нижегородская) область, в поселок Шатки. Жители несли детям, кто что мог, откармливали и согревали сиротские души. Многие из детей окрепли, встали на ноги. Но Таня так и не поднялась. Врачи в течение 2-х лет сражались за жизнь юной ленинградки, но гибельные процессы в ее организме оказались необратимыми. У Тани тряслись руки и ноги, ее мучили страшные головные боли. 1 июля 1944 года Таня Савичева скончалась. Ее похоронили на поселковом кладбище, где она и покоится под мраморным надгробием. Рядом — стена с барельефом девочки и страничками из ее дневника. Танины записи вырезаны и на сером камне памятника «Цветок жизни», под Санкт-Петербургом, на 3-ем километре блокадной «Дороги Жизни».

Блокадный дневник Тани Савичевой: самые страшные 9 страниц о войне

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Она появилась на свет в 1930 г. в большой семье. У нее было 2 брата и 2 сестры, они ни в чем не нуждались – отец владел в Ленинграде пекарней, булочной и кинотеатром. Но после того как частную собственность начали отчуждать, семью Савичевых выслали за 101-й километр. Отец Тани очень тяжело переживал свою беспомощность и безденежье, а в марте 1936 г. он скоропостижно скончался от рака.

После смерти отца Таня с мамой, бабушкой, братьями и сестрами вернулись в Ленинград и поселились в одном доме с родственниками на 2-й линии Васильевского острова. В июне 1941 г. они собирались съездить в гости к знакомым в Дворищи, но задержались из-за дня рожденья бабушки. Утром 22 июня они поздравили ее, а в 12:15 по радио объявили о начале войны.

Первые месяцы все члены семьи оказывали посильную помощь армии: сестры рыли окопы и сдавали кровь для раненых, гасили «зажигалки», мама Тани Мария Игнатьевна шила форму для солдат. 8 сентября 1941 г. началась блокада Ленинграда. Осень и зима были очень тяжелыми – по плану Гитлера, Ленинград следовало «задушить голодом и стереть с лица земли».

Однажды после работы не вернулась домой сестра Тани Нина. В этот день были сильные обстрелы, и ее посчитали погибшей. У Нины была записная книжка, часть которой – с алфавитом для телефонной книжки – оставалась пустой. Именно в ней Таня и начала делать свои записи.

В них не было ни страха, ни жалоб, ни отчаяния. Только скупая и лаконичная констатация жутких фактов:

«28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.00 утра 1941 года».

«Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г.».

«Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.».

«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 1942 год».

«Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год».

«Мама – 13 мая в 7 часов 30 минут утра. 1942 г.».

«Савичевы умерли». «Умерли все». «Осталась одна Таня».

Таня так и не узнала о том, что не все ее родные погибли. Сестру Нину эвакуировали прямо с завода и вывезли в тыл – она не успела предупредить об этом семью. Брат Миша получил на фронте тяжелое ранение, но выжил. Потерявшую сознание от голода Таню обнаружила санитарная команда, обходившая дома. Девочку отправили в детский дом и эвакуировали в Горьковскую область, в поселок Шатки. От истощения она еле передвигалась и была больна туберкулезом. В течение двух лет врачи боролись за ее жизнь, но спасти Таню так и не удалось – ее организм был слишком ослаблен длительным голоданием. 1 июля 1944 г. Тани Савичевой не стало.

Дневник Тани Савичевой, который вскоре увидел весь мир, нашла ее сестра Нина, а ее знакомый из Эрмитажа представил эти записи на выставке «Героическая оборона Ленинграда» в 1946 г. Сегодня они хранятся в Музее истории Санкт-Петербурга, а копии разошлись по всему миру. Рядом с могилой Тани Савичевой – стена с барельефом и страничками из ее дневника. Эти же записи вырезаны на камне рядом с памятником «Цветок жизни» под Санкт-Петербургом.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми: