Лапароскопическое интракорпоральное сшивание и лигирование с использованием скользящего узла Roeder

Применение метода лапароскопического интракорпорального сшивания и лигирования с использованием скользящего узла Roeder

О.Б.Оспанов(1), П.П.Павленко(2), В.А. Барышев (2), И.В. Макаров (2), М.Н. Саматов (1), К.А. Намаева (1)

1.Медицинский университет «Астана», кафедра эндохирургии ФНПРиДО г. Астана, Республика Казахстан

2. ООО «ППП» г. Казань, Татарстан, Российская Федерация

Актуальность проблемы: Владение навыками интракорпорального сшивания является важным и неотъемлемым условием для выполнения «больших» операций в лапароскопической хирургии. Однако надежное выполнение ручного эндохирургического шва сложно и требует приобретения виртуозных навыков и значительного опыта эндохирургического сшивания. В связи с чем применение специализированных устройств таких как Endo Stitch (Covidien) 2 и Suture Assistant (Ethicon) [5] может облегчить эндохирургическое сшивание, но их техническое несовершенство, а так же дороговизна данных аппаратов и расходных материалов к ним значительно сдерживает их массовое применение в эндохирургии.

Основными недостатками вышеназванных устройств является возможность использования только специально изготовленного расходного материала в виде иглы и нити. При этом для Endo Stitch применяется короткая прямая одноразовая игла с боковым креплением нити, что снижает атравматичность прошивания и делает невозможным захват в шов большого массива сшиваемых тканей. А при использовании Suture Assistant, данное устройство играет вспомогательную роль для иглодержателя, а фиксация узла происходит за счет пережатия основной части нити, что недостаточно для прочности узлов, несущих повышенную нагрузку. Но главным недостатком вышеназванных устройств, на наш взгляд, является невозможность интракорпорального выполнения сложного, но надежного и нераспускающегося скользящего узла.

Целью разработки является возможность интракорпорального наложения скользящего шва в сложных условиях лапароскопической операции и обеспечение универсальности применения как для сшивания так и для лигирования, а так же повышение доступности применения за счет возможности применения обычного шовного материала и минимальной модификации стандартного лапароскопического иглодержателя.

Материал и методы:

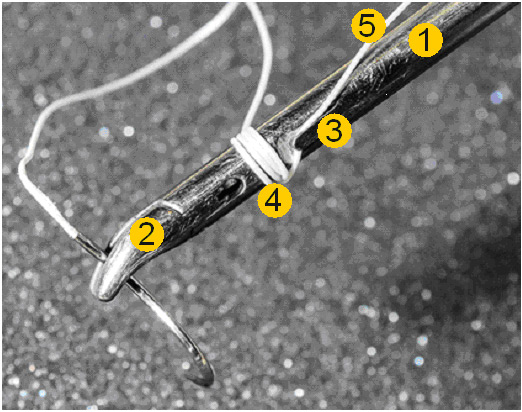

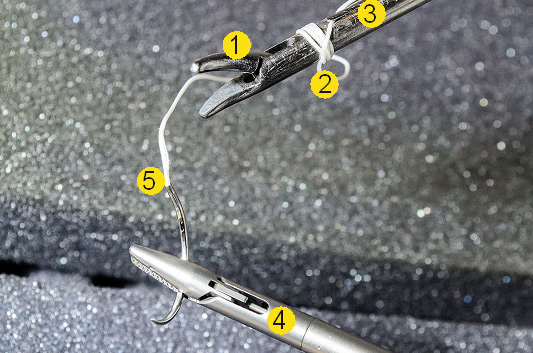

Применяется запатентованный способ эндохирургического прошивания и лигирования (Патент РФ на изобретение № 2320281. Автор-патентообладатель О.Б.Оспанов) и модифицированный в ООО «ППП» г. Казань иглодержатель с фиксатором узла для его осуществления (рис.1)

Рис.1. Модифицированный иглодержатель с фиксатором узла.

На рисунке обозначен: 1 – корпус иглодержателя, 2- подвижная бранша иглодержателя, 3- фиксатор узла, атравматическая игла с нитью, 4- шовный узел, 5 – свободный конец нити.

Метод проф. Оспанова О.Б. применен с 2006 года в различных клиниках РК. Как правило, в данном способе использован узел Редера (Roeder), реже узел Мелзе (Melzer) и морской квадратный узел [6].

Только автором он применен у 664 пациентов, из них у 450 (67,77%) лапароскопические антирефлюксные операции, 73 (10,99%) лапароскопических кардиомитомии по поводу ахалазии кардии, 80(12,05%) лапароскопических операций по поводу паховых грыж, 38(5,72%) лапароскопических гастропликации, 12(1.81%) лапароскопических продольных резекций желудка, 6(0,9%) лапароскопических гастрошунтирований и 5(0,75%) экстренных лапароскопических операций по поводу острого аппендицита, перфоративной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Техника применения:

Данный способ осуществляется следующим образом.

I. Формирование узла на иглодержателе на примере использования узла Редера (Roeder)

Как правило, используется 10 мм троакар, через который вводят иглодержатель, поэтому на нем устанавливают переходник с 10 мм на 5 мм (на рисунках не показан).

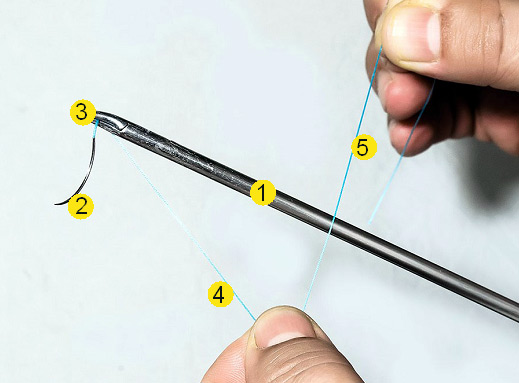

Атравматическая игла, требуемого размера и изгиба с нитью необходимой толщины (USP: 0; 2/0; 3/0) фиксируется на браншах иглодержателя за счет ближайшего края нити, свободный конец которой достигает длинной до рукоятки иглодержателя. Левой рукой натягивают свободную начальную часть конца нити до его середины, а правой рукой натягивают оставшуюся часть нити перпендикулярно оси иглодержателя поверх корпуса (рис.2).

Рис.2. Начало формирования интракорпорального скользящего узла на модифицированном иглодержателе.

На рисунке обозначен: 1 – корпус иглодержателя, 2- атравматическая игла, 3- место фиксации нити на браншах иглодержателя, 4- половина свободной части нити со стороны иглы (дистальная), 5 – половина свободной части нити со стороны рукоятки иглодержателя (проксимальная).

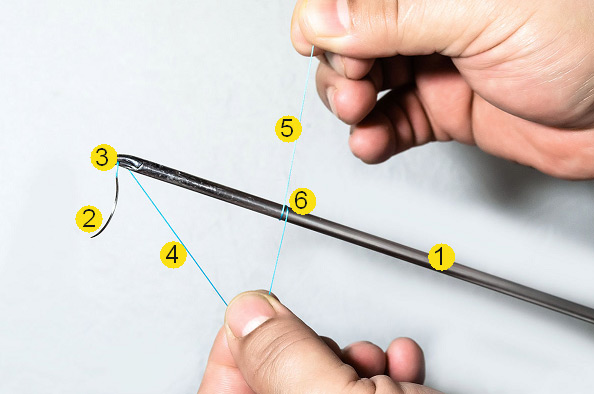

На металлическом корпусе иглодержателя выполняют первый виток свободного конца нити по рисунку 3.

Рис.3. Первый виток свободного конца нити.

На рисунке обозначен: 1 – корпус иглодержателя, 2- атравматическая игла, 3- место фиксации нити на браншах иглодержателя, 4- половина свободной части нити со стороны иглы (дистальная), 5 – половина свободной части нити со стороны рукоятки иглодержателя (проксимальная), 6- первый виток.

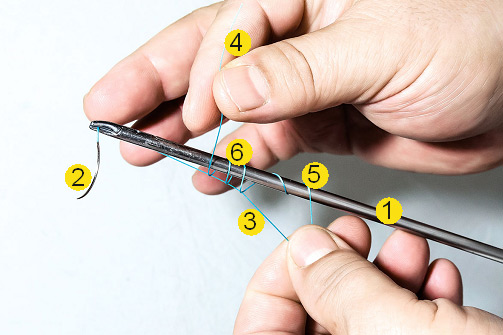

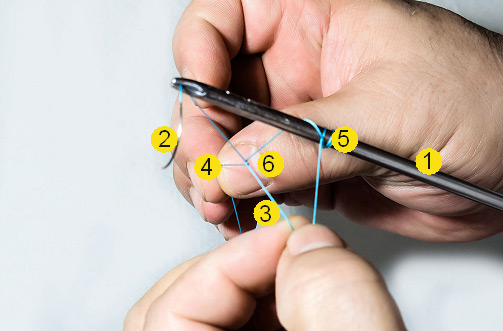

Затем вокруг корпуса иглодержателя и дистальной части свободного конца нити делают 2, 5 оборота проксимальной частью свободного конца нити (рис.4).

Рис.4. Выполненные 2, 5 оборота проксимальной частью свободного конца нити.

На рисунке обозначен: 1 – корпус иглодержателя, 2- атравматическая игла, 3- половина свободной части нити со стороны иглы (дистальная), 4 – половина свободной части нити со стороны рукоятки иглодержателя (проксимальная), 5- первый виток нити вокруг корпуса иглодержателя, 6 – следующие 2, 5 оборота нити.

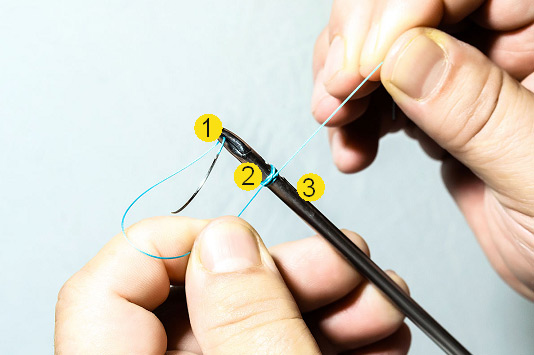

После этого выполняют конечный оборот нити вокруг дистальной части свободного конца нити (рис.5).

Рис.5. Конечный (завершающий) оборот нити вокруг дистальной части свободного конца нити.

На рисунке обозначен: 1 – корпус иглодержателя, 2- атравматическая игла, 3- половина свободной части нити со стороны иглы (дистальная), 4 – половина свободной части нити со стороны рукоятки иглодержателя (проксимальная), 5- предыдущие витки нити, 6 — Конечный (завершающий) оборот нити вокруг дистальной части свободного конца нити.

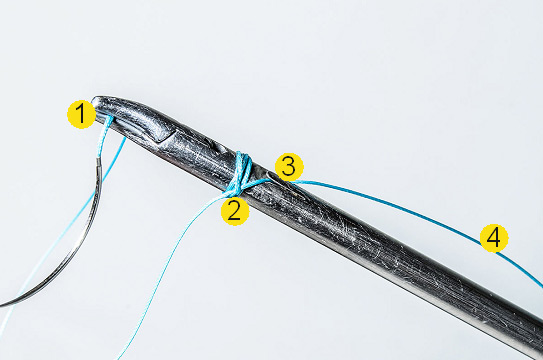

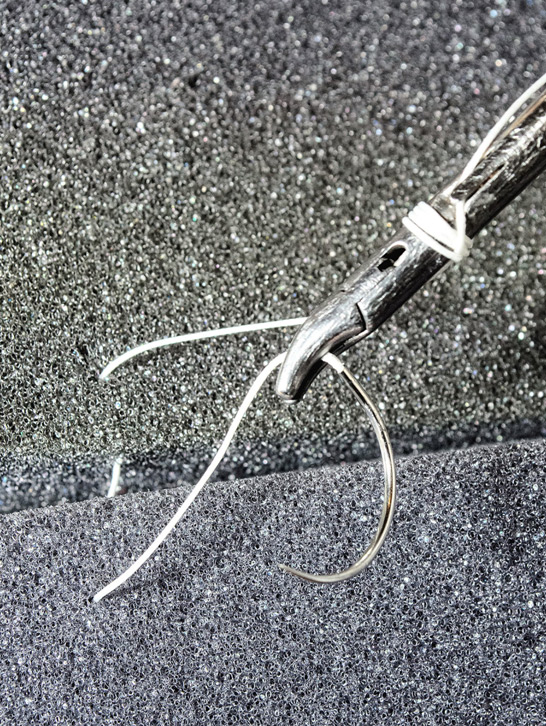

Выполненные витки собирают в единый узел на корпусе иглодержателя в промежутке между браншами и фиксатором узла (рис.6).

Рис.6. Собранные витки в едином узле на корпусе иглодержателя в промежутке между браншами и фиксатором узла.

На рисунке обозначен: 1 – бранши иглодержателя, 2- единый узел нити, 3- фиксатор узла.

Остается зафиксировать на фиксаторе узла свободный конец проксимальной части нити рядом с сформированным узлом (рис.7).

Рис.7. Завершенный вид узла после его закрепления в фиксаторе устройства.

На рисунке обозначен: 1 – бранши иглодержателя, 2- единый узел нити, 3- фиксатор узла, 4 –фиксированная часть свободного конца нити идущая от сформированного узла.

II. Манипуляции в рабочей полости (брюшная, грудная…)

Устройство с предварительно сформированным узлом вводят в рабочую полость, например, в брюшную полость (иллюстрировано в тренажере и показано на рис. 8).

Рис. 8. Устройство с предварительно сформированным узлом введено в брюшную полость (здесь и далее снимки в эндохирургическом тренажере)

С помощью второго инструмента перехватывают устройством шовный материал на самой атравматической игле (рис.9)

Рис.9. Перехват вторым иглодержателем шовного материала для фиксации атравматической иглы на основном модифицированном иглодержателе.

На рисунке обозначен: 1 – основной иглодержатель, 2- единый узел нити, 3- фиксатор узла, 4 –вспомогательный инструмент (второй иглодержатель), 5- атравматическая нить.

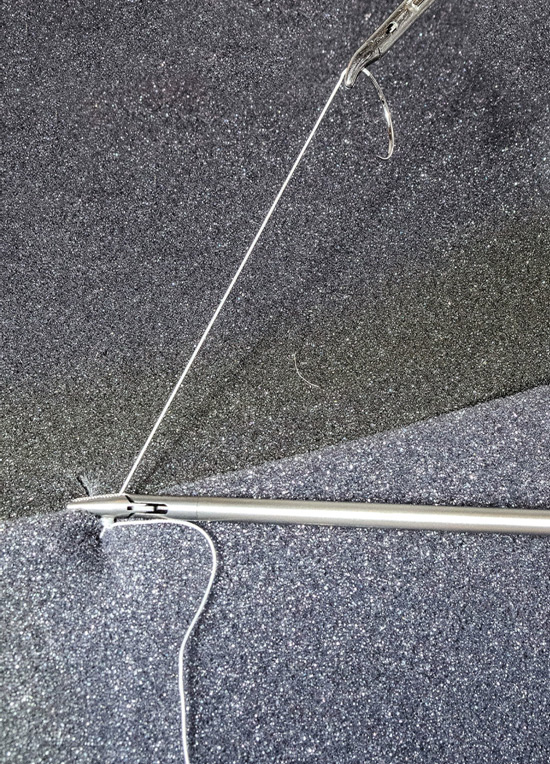

После передачи иглы в бранши основного иглодержателя устройство готово к прошиванию или лигированию (в случае применения без иглы) (рис. 10).

Рис.10. Устройство внутри рабочей полости готово к прошиванию

Захват в шов двух сшиваемых частей материала (рис.11).

Рис.11. Прошиты две сшиваемые части материала.

Затем, после прошивания тканей захватывают нить рядом с иглой (рис.12)

Рис.12. Основным модифицированным иглодержателем захватывают нить рядом с иглой.

Следующим шагом является является потягивания “на себя” нити для сближения краев сшиваемых тканей (Рис.13).

Рис. 13. потягивание за оба конца нитей.

Вспомогательным инструментом снимают фиксированную часть нити в фиксаторе устройства (Рис.14).

Рис. 14. Снятие фиксации нити.

В последующем сохранение легкого натяжения и помощь дополнительного инструмента приводят к миграции узла к браншам основного иглодержателя (рис.15)

Рис.15a. Начало миграции узла.

Сформированный узел смещается до места зажатой в браншах нити рядом с иглой (Рис.15.)

Рис.15b. Смещение узла до атравматической иглы.

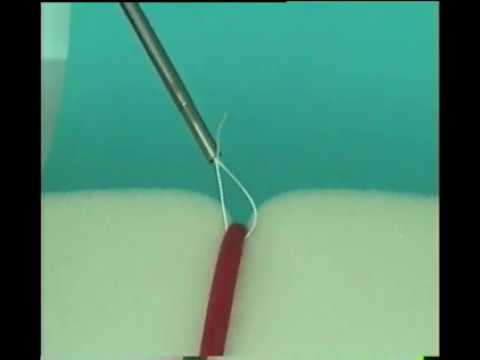

Узел проходит через атравматическую иглу и дистальную часть нити (рис.16)

Рис. 16. Прохождение узла через иглу с нитью.

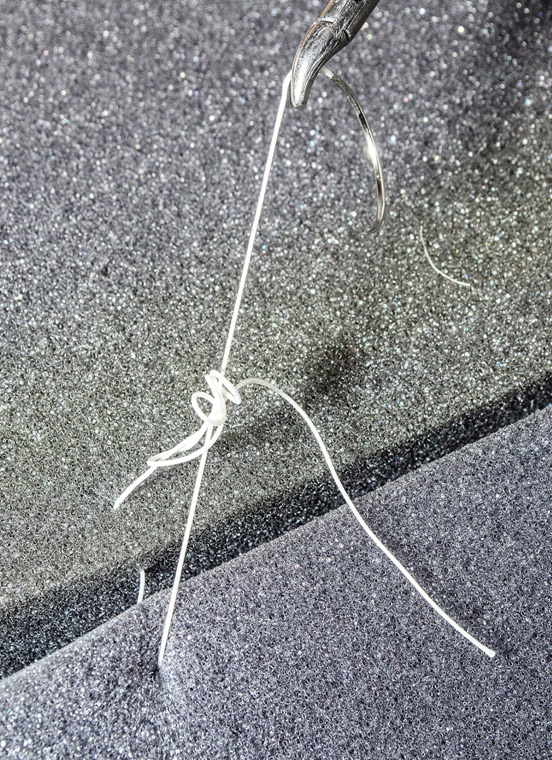

После полного сбрасывания узла окончательно формируется узел, в данном случае узел типа Роедера, но не в собранном виде (рис.17).

Рис.17. Сформированный окончательно узел Роедера, но не собранный воедино.

В дальнейшем натягивают основной (дистальный) конец нити с иглой, а дополнительным инструментом подтягивают проксимальную часть нити (рис.18).

Рис.18. “Сборивание” узла.

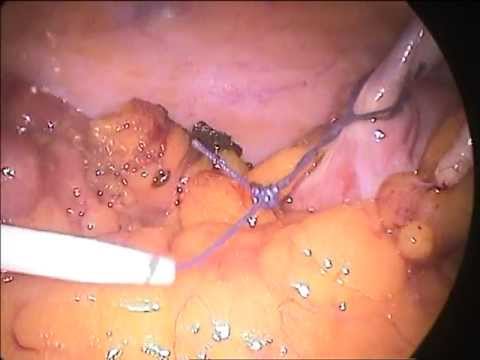

Продолжая натягивать основную часть нити, полуоткрытыми браншами допролнительного инструмента дотягивают узел до сближения сшиваемых тканей и затягивания узла (рис.19).

Рис.19. Затягивание узла.

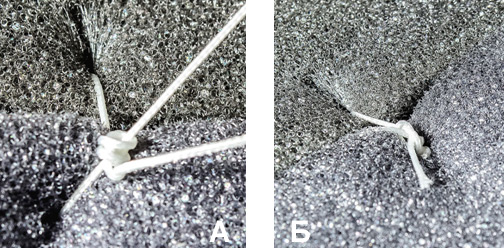

Правильно затянутый узел не распускается (рис.20).

Рис. 20. Полностью сформированный узел. А. до отсечения концов, Б- после отсечения концов нити.

Результаты применения

В результате использования не выявлено ни одного осложнения, связанного с применением данной технологии. При выполнении метода профессора О.Б. Оспанова по сшиванию и лигированию тканей по разработанной технологии среднее время наложения одного отдельного узла составило 25,4 ± 5,8 сек., а при традиционной методике при наложении морского квадратного узла с дополнительным плоским узлом составило 47,2 ± 6,4 сек., (р ♦ Рубрика: Без рубрики.

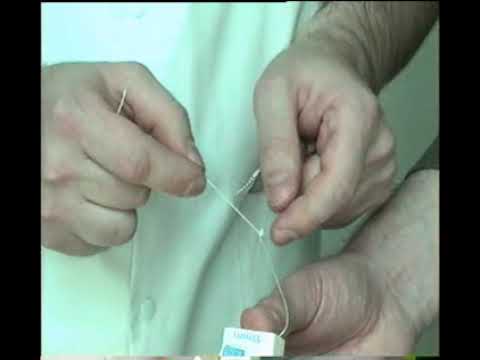

Петля Редера ( узел Рёдера). Техника завязывания петли Редера. Roeder’s knot

Похожие видео

Петля Рёдера / Laparoscopic Roader’s Knot

Узел Редера/ Reder`s knot.

Лапароскопическая тренировка, аппендэктомия. Петля Редера (узел Рёдера).

Roeder knot// первый узел лапаротомии

Последний узел лапаротомии // Aberdeen knot // как вязать узел Абердин

Техника формирования узла Roeder

Дополнительные материалы

Первый узел, последний узел

Модифицированный узел Рёдера Т Толленс

Правильное формирование ПЕТЕЛЬ в хирургии

Техника и принцип затягивания узла Roeder

Техника наложения эндоскопической петли Рёдера.

Как вязать узлы. Тренировка лапароскопии. Laparoscopic training. Laparoscopic knot

Лапароскопическая аппендэктомия. Типичные ошибки.

4 правила шитья в лапароскопии. Laparoscopic suturing rules by Zhaugashev. suturing technique

Техника формирования параллельного интракорпорального узла (узел Феденко)

Лапароскопическая тренировка, скользящий узел. Техника формирования скользящего узла в хирургии.

Основы эндохирургической техники

#SuturePad — 13. Техника вязания скользящего женского узла.