Народные промыслы вязание платков

8(495)912-63-37

gmc@edu.mos.ru

Народные промыслы России: Павловопосадские платки

Павловопосадские платки – это визитная карточка российских мастеров и гордость России.

История этого уникального и популярного во всем мире аксессуара насчитывает уже более 200 лет. Сегодня расписные платки и шали опять вошли в моду. И как два века назад они стали не просто деталью одежды, а символом красоты русской женщины.

Авторы: Гульнара Рафаиловна Царева, Татьяна Владимировна Рубаник

Рекомендации по работе с материалами для тематического занятия (классного часа) «Народные промыслы России: Павловопосадские платки»

для обучающихся 3–5-х классов

Вариант проведения занятия: [ PDF ] [ DOCX ]

Презентация: [ PDF ] [ PPTX ]

Цель: формирование у обучающихся ценностного отношения к отечественному художественному культурному наследию.

Задачи:

- приобщение детей к национальной культуре как к системе общечеловеческих ценностей;

- вовлечение обучающихся в активную познавательную деятельность;

- воспитание патриотических чувств, нравственного отношения к миру через эстетическое развитие.

Методический материал носит рекомендательный характер; педагог по своему усмотрению может вносить коррективы в ход занятия, менять задания, их сложность и количество.

Отгадайте загадки.

Прочитайте заголовок «Цветы России на ваших плечах».

— Подумайте, о каком предмете одежды (аксессуаре) может идти речь в этом предложении, которое служит девизом одной из самых известных текстильных предприятий нашей страны.

— Предположите, о чём пойдёт речь на занятии.

В Древней Руси тканый платок назывался «убру́с». Платок являлся уникальной, яркой и неотъемлемой частью русского традиционного костюма. Платок надевался для тепла, для обозначения социального статуса и факта замужества. Также он воспринимался как защитный элемент (оберег). На Руси замужняя женщина по обычаю покрывала голову платком, так как ей нельзя было показывать волосы.

— Как связан, по вашему мнению, этот обычай с употребляемым и сегодня выражением «опростоволоситься»? Что означает этот фразеологизм?

В русском языке существует много выражений и фразеологизмов, связанных со словом «волосы». Пройдите по ссылке, выполните задание.

В XVIII веке в русский лексикон вошло персидское слово «шаль», которым начали называть большие узорчатые платки, а шаль прочно вошла в быт различных слоев русского общества.

Рассмотрите фото, представленные на слайде.

— Какой предмет одежды в XIX веке стал характерным элементом и дворянского, и купеческого, и крестьянского костюма?

— Какие детали костюма указывают на принадлежность человека к определённому сословию?

Пройдите по ссылке, выполните задание.

В XVIII–XIX веках на Руси началось массовое производство узорных платков. Основу будущего промышленного производства заложили крестьянские хозяйства. В них располагались ручные ткацкие станки и красильни. Начиная с XIX века, красочный рисунок наносили на ткань деревянными резными формами.

Посмотрите видеосюжет о технике производства платков в XIX веке.

Ответьте на вопросы.

Как назывались деревянные формы, которыми наносили рисунок на ткань? (цве́тки и ма́неры)

— Для чего использовались формы «цве́тки» и для чего «ма́неры»? (цветки – для набивки цвета, манеры – для набивки контура)

Почему платки называли «набивными»?

С 1795 года набивной платок начинают создавать на Павловопосадской платочной мануфактуре в Московской области. Основателем современной платочной мануфактуры считается купец Иван Дмитриевич Лабзин. Его сын Яков Лабзин продолжил дело отца, и в 50-х годах XIX века он вместе с компаньоном Василием Грязновым запустил массовое производство павловских платков на унаследованной фабрике. В начале XX века Товарищество мануфактур Я. Лабзина и В. Грязнова стало самой крупной фабрикой по производству шерстяных платков и шалей в России.

Сегодня технология изготовления платков сочетает в себе бережное отношение к художественным традициям с использованием новейших достижений научно-технической мысли.

Посмотрите видеофрагмент о современной технологии изготовления павловопосадских платков

Пройдите по ссылке, выполните задание.

Павловопосадский платок – это самобытный, колоритный, исконно русский аксессуар, а павловопосадский узор – это отражение широкой, многогранной русской души! Яркий набивной рисунок на платке – словно целый сад, который завораживает богатством красок.

Прочитайте стихотворение. Рассмотрите фото павловопосадских платков. Ответьте на вопросы.

— Какой узор является характерным для павловопосадских платков?

Как вы думаете, что вдохновляет художников? (природа, родной край…).

Каждый платок, изготовленный на мануфактуре, носит свое название, придуманное самим художником. Самые известные из них — «Аленький цветочек», «Испанский», «Обручальное кольцо». Иногда на фабрике повторяют и старые рисунки. В коллекции сезона 2006/2007 есть шаль «Молитва», воссозданная по образцу начала XX века. А платок «Белые розы» производится с 1953 года.

Рассмотрите представленные на слайде платки и попробуйте придумать для них названия.

— Совпали ли придуманные вами названия с оригинальными?

Как вы думаете, почему художники наделяют свои платки именами?

Сегодня коллекции, выпускаемые Павловопосадской мануфактурой, разнообразны и обширны. Для создания шедевров платочной мануфактуры используются только натуральные ткани. Наряду с привычными шерстяными и шелковыми платками присутствует много современных изделий, органично развивающих богатые традиции павловопосадского платка. Это палантины, шарфы, кашне и многое другое.

Изучите информацию, представленную на слайде, пройдите по ссылке и выполните задание.

Сегодня Павловопасадская мануфактура имеет статус народного художественного промысла России. Она имеет собственный музей, коллекция которого насчитывает более 400 экспонатов.

Посмотрите видеофрагмент экскурсии в Музей истории русского платка и шали.

Павлопосадские платки: народный промысел

Павловский Посад, небольшой старинный русский город, стоящий на берегах реки Клязьмы неподалеку от Москвы, знаменит на всю Россию и не только своими удивительно красивыми, яркими, красочными, поражающими воображение и трогающими за душу так называемыми павлопосадскими платками. Легкие, женственные, насыщенные яркими цветами и положительными эмоциями это настоящее произведение текстильного искусства и на сегодняшний день не потеряло своей актуальности, мотивы этого народного промысла используются современными кутюрье и модельерами при создании новых модных коллекций одежды, обуви и аксессуаров.

История происхождения промысла

(Фабрика Лобзина, где впервые изготовлялись платки)

Начали изготавливать эти великолепные набивные платки и шали в конце 18 века на созданной двумя зажиточными крестьянами Лабзиным и Грязновым мануфактуре, которая позже переросла в фабрику и значительно расширила свое производство. В те времена практически все женщины (любого возраста и сословия) носили платки, поэтому идея открытия такого производства была очень удачной и выгодной.

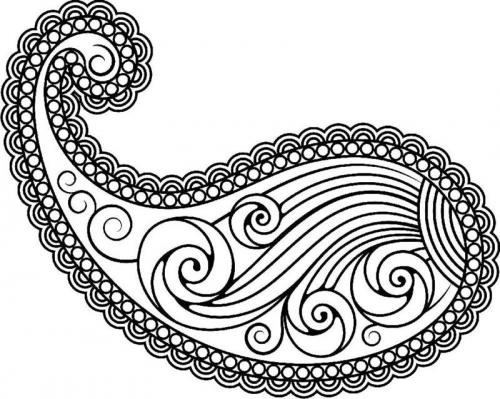

(Узор «индийский огурец»)

С самого начала на платках был изображен такой узор как индийский огурец, а также растительные мотивы восточного происхождения. К середине 19 века широкое распространение получили цветочные орнаменты. Символ павлопосадского платка – изображение роскошной розы, переливающееся всеми цветами радуги. Основной стиль – крупный рисунок по краям с переходом к центру в мелкий, в уголках – яркие броские цветы. Классический вариант традиционного павлопосадского платка сложился в середине 19 века, число цветовых оттенков может достигать от 10 до 30. Узоры компоновались между собой, овалы, звезды, медальоны, фигуры из цветочных гирлянд и орнаментных полос, переплетаясь между собой, создавали уникальную и оригинальную композицию, делавшую эти платки настоящим произведением ткаческого искусства.

Главные технологические особенности изготовления

(Вот так печатается, набивается, рисунок на платок)

Постепенно с расширением мануфактурного производства появилось направление шелкоткачества, платки делались из шерстяных или полушерстяных материалов. Главная особенность традиционных павлопосадких платков – это то, что рисунки и узоры наносились набивным способом. Они отличались особой оригинальностью и уникальностью. Было невозможно встретить два одинаковых платка, каждый из них был по-своему прекрасен и неповторим.

(Сложная работа по набивке рисунка зачастую производится вручную)

Все великолепие цветовых оттенков и сложность причудливых цветочных узоров и орнаментов передавалось с помощью очень сложной и трудоемкой набивной технологии нанесения краски и узоров. Это достигалось путем применения специальных резных форм из дерева, на которых был искусно вырезан орнамент и узор, досками-формами под названием «цветок» краска переносилась на ткань, досками под названием «манера» набивались контуры будущего изображения. На «манерах» узоры выжигались, а затем заливались свинцом.

(Печать рисунка на платках)

В конце 19 веке в процессе изготовления павлопосадских платков стали использовать новую методику – трафаретную печать, с помощью которой узор наносился на ткань не деревянными формами, а капроновыми или нейлоновыми шаблонами, краску наносили специальные печатники. Таким образом, внешний вид платков претерпел некоторые изменения: узоры стали менее затейливые и детальные, появились строгие формы орнаментного контура.

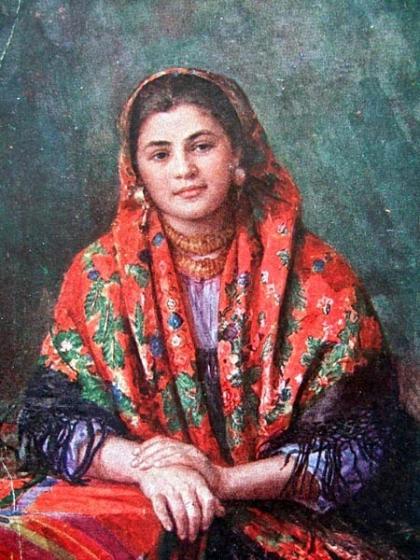

( Федот Васильевич Сычков «Девушка в платке»)

Первоначально павлопосадкий платок был элементом национального костюма, его носили как в повседневной жизни, так и красовались на праздничных торжествах, ведь платки были издавна обязательным атрибутом костюма любой русской женщины, в особенности замужней. Причудливые узоры и орнаменты, яркие цветочные и растительные композиции как нельзя лучше отражают всю глубину души русского народа, его колорит и яркую самобытность.

Оренбургский пуховый платок: народный промысел

Одним из популярных во всем мире русских промыслов являются такие известные изделия талантливых уральских мастериц как знаменитые оренбургские пуховые платки и шали. Создавались эти тончайшие, легкие и воздушные шедевры из пуховой нитки, созданной из пуха особой местной породы коз. Благодаря уникальным особенностям этого пуха мастерицы создавали из пушистых, тончайших нитей полупрозрачное, воздушное, невесомое, словно легкая паутинка-ажур из бабьего лета изделие, отличающееся не только сказочной красотой, но и теплотой, мягкостью, особой нежностью и завидной прочностью.

История возникновения

(Клубки для вязания платка)

Древний Оренбургский промысел вязания пуховых платков и шалей появился более двухсот лет назад. Переселившиеся на Урал казаки обратили внимание на верхнюю войлочную одежду местных калмыков и казахов. Известные скотоводы и кочевники в лютый мороз рассекали верхом, одетые в тонкую на вид одежду из козьих шкур и войлока, а защищали их зимней стужи, как потом узнали наши предки, пуховые нижние поддевки и повязанные вокруг поясницы шарфы. Теплые и прочные изделия были связаны «вглухую», т.е. без особых изысков и не отличались особой красотой, зато были очень теплыми и практичными.

Русские казачки, владевшие секретами вышивки ажурных и затейливых узоров и умевшие ткать кружева, быстро освоили и усовершенствовали технологию вязания платков и шалей из шерсти местных овец, явив на свет настоящее произведение русского искусства – оренбургский пуховый платок, который был воспет заслуженной народной артисткой СССР Людмилой Зыкиной в 60-х годах прошлого века. Красота и нежность теплого оренбургского платка вдохновили поэта-песенника В. Бокова и композитора Г.Пономаренко на создание пронзительно нежной и лирической композиции, воспевающей любовь к матери, при исполнении которой на глазах и слушателей и исполнителей наворачивались слезы.

(Платок из козьего пуха)

Постепенно пуховязание стало настолько популярным и прибыльным делом, что им занимались целые семьи, а его секреты передавались от одной мастерицы к другой. Уральские платки связанные талантливыми руками оренбургских мастериц пришлись по душе даже российскому императорскому двору. Существует легенда что шаль созданная уральской казачкой для Екатерины Второй, настолько ей понравилась, что она приказала сделать мастерицу слепой, чтобы та уже никогда не смогла создать такое же уникальное изделие и никто не смог бы повторить её шедевр. Однако дочь, обученная своей матерью, поведала секреты пуховязания другим казачкам, так что платки с уникальными узорами и дальше появлялись на Урале и радовали всех своей неповторимой красотой.

Пиком популярности этих изделий стала середина 18 века, когда к ним привлек внимание всей общественности знаменитый исследователь и историк Оренбургского края П.И Рычков, опубликовавший свой труд «Опыт о козьей шерсти» в 1766 году. А уже менее чем через 100 лет произведения оренбургских тружениц выставлялись на международных выставках, получали призовые места, завоевывали любовь и признание миллионов людей по всему миру.

Тонкости и нюансы изготовления

Считается, что пух оренбургских коз один самых тонких, его толщина 16-18 мкм, тогда как козы ангорской породы – 22-24 мкм. Также он отличается особой прочностью и отличной способностью сохранять тепло. Выделяют несколько разновидностей оренбургских платков:

- Плотные пуховые шали серого (иногда белого) цвета на «каждый день»;

- Тонкие ажурные платки–паутинки из пуха с использованием шелковой нитки и красивыми узорами для особых моментов;

- Ажурные шарфы-палантины, использовавшиеся, как и платки-паутинки в особо торжественных случаях.

(Платок легко проходит через тонкое колечко)

Особую тонкость изделия проверяли тем, проходит ли оно через кольцо или помещается в гусином яйце. Работа, связанная с вязанием пуховых платков очень трудоёмка и кропотлива, занимает много времени и усилий, требует особых навыков и умений. Сначала пух очищают от волоса, вычесывают его несколько раз, прядут на веретене нитку, затем соединяют пуховую нитку с шелковой, сматывают полученную пряжу в клубки, потом уже плетут изделие, которое нужно будет в результате еще почистить и отбелить.

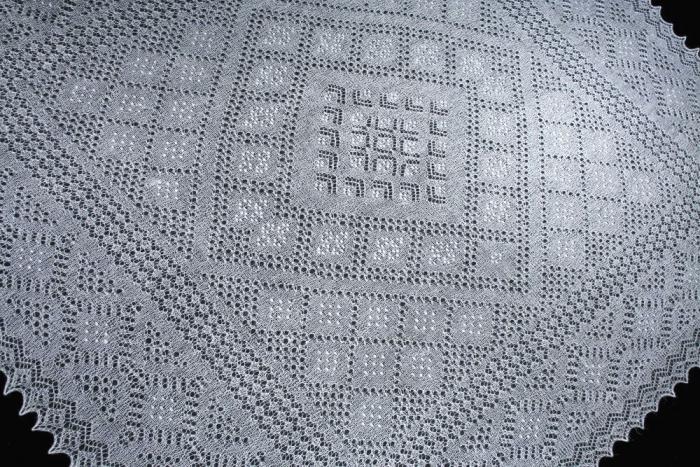

(Расходящиеся ромбовидные узоры от центра платка)

В соответствии с выбранной мастерицей композицией узора платки могут быть однокруговые остальные элементы (в сердцевине находится крупный ромб, от него отходят), пятикруговые (центарльная фигура – крест, состоящий из пяти ромбов), с наличием сплошной середины (центр платка образован одним или несколькими элементами). Ромб — основная геометрическая фигура в узорах ажурных оренбургских платков, также традиционны узоры под названием косорядка, рыбка, соты, ягодки, горох, кошачья лапка, узоры посложнее — бантики, снежинки, сосенки.