История появления лаптей — что это такое, как и из чего плелась обувь

Самой распространенной обувью на Руси историки называют лапти, которые плели из бересты, лыка, дуба, ракиты – словом, специальным образом заготовленной коры дерева. Почему использовался именно этот материал, объясняется просто – он всегда был под рукой. Существовало множество разновидностей изделий, а традиции плетения имели региональные отличительные черты. К сожалению, многие современные жители мегаполисов даже не знают, что такое лапти, как и для чего их изготавливали. А ведь это важная часть российской истории, разобраться в которой поможет собранный в статье материал.

Что собой представляют

Лапти в Древней Руси умели делать в каждой семье. Создавали их из древесного лыка. Легкая и гигиеничная обувь предназначалась для повседневного использования. Носилась она вместе с портянками (онучами). Для удержания тепла, повышения прочности и придания привлекательности внешнему виду лапти проплетались дважды. Для этих же целей использовалась кожаная подметка. В морозную погоду изделия служили до 10 дней, летом стаптывались примерно за 4 дня.

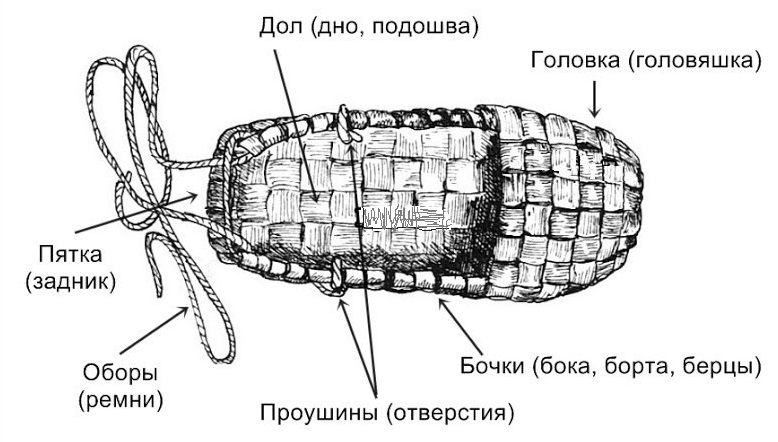

Конструкция лаптей состоит из пяточной зоны, мыска (головки или головяшки), дна (подошвы). По краям располагались бока (бочки или берцы). Для продевания шнурков (оборок) в боковинах оставлялись специальные отверстия – проушины.

Сегодня сложно представить, как носили лапти наши далекие предки. Между тем благодаря специальным лыковым шнуркам изделия надежно фиксировались на ногах, подобно древнегреческим сандалиям. Крепления присоединялись за говенник обуви, располагались вокруг щиколоток и предотвращали разматывание онучи.

Крестьяне ценили лапти, считали их комфортными и удобными. Это подтверждается поговорками тех временем – «В этой обуви нога радуется, просит ходу».

История обуви

Самые давние упоминания о плетеной обуви, датируемые концом Х века, можно найти в «Повести временных лет». История появления лаптей связана с экономическим состоянием, которое вынуждало людей использовать подручные средства для изготовления обуви. Территория, где они активно использовались, совпадала с районами сильнейшего крепостнического гнета. Широкое распространение лапти на Руси получили в связи с обнищанием крестьянства, крайней бедностью. Даже самые зажиточные жители села не могли позволить себе кожаные сапоги. В деревне их носили в любое время года, по праздникам и будням, в них венчали молодоженов, хоронили мертвых.

Сплести лапти мог каждый крестьянин, но работа считалась исключительно мужской. Древнейшие модели делали из лыка – самого распространенного и дешевого сырья.

Первые лапти состояли из одной подошвы, затем мастера стали оплетать верх изделий, создавать задник и носок, придавая форму башмака. Свободные края лыковых полос загибались внутрь и фиксировались для получения ровной поверхности, которая не натирала ноги. По краям оставлялись отверстия для размещения фиксирующих ремешков.

До начала ХХ века Россию называли не иначе как «страной лапотной», вкладывая в это выражение оттенок отсталости и примитивизма. Плетеная обувь была олицетворением самых бедных слоев населения. Возможной причиной отказа от подобных моделей стала их недолговечность.

Не все знают о значении слова лапти. Вероятно, оно появилось от названия «лапа», так наши далекие предки называли ступни и ладони.

Разновидности

Древние славяне создавали лапти с разным количеством лыковых полосок. В зависимости от этой особенности появились разновидности: пятерики, шестерики, семерики. Последний вариант обычно использовался для ношения в холода. Для надежности и лучшей защиты от морозов изделия дополнялись подошвой из кожи. Парадные лапти плели из тонких полосок вязовой коры, украшали шерстяной тесьмой черного цвета, которая эффектно выделялась на фоне белоснежных портянок. Мастера использовали оригинальные узоры, красили отдельные ленты, создавая эффект росписи.

Форма и конструктивные особенности лаптей разнились в зависимости от региона. Так, древнерусские изделия создавались при помощи косого плетения, белорусские и украинские мастера применяли прямую технику. Русские умельцы начинали процесс изготовления с задника, украинцы и белорусы – с носка.

Московские лапти создавались из лыка, имели высокие боковины и округлый мыс. Новгородские изделия выполнялись из бересты, имели треугольный носок, низкие бортики. В Мордовии использовали кору дерева, в основном вяза, придавая головяшке трапециевидную форму.

В ХХ веке лапотным промыслом активно занимались в Костромской губернии, где росло множество липовых рощ.

Аналоги лаптей у разных народов

Окситанские и каталонские крестьяне с XIV века носили обувь, напоминающую современные эспадрильи – легкие лапти с задником. Главная отличительная особенность – ровная веревочная подошва, изготовленная из джута. Модели были актуальны для мужчин и женщин, надевались на босу ногу. Слово «эспадрильи» имеет французское происхождение, но подобный термин существует в Каталонии, Испании. Значение указывает на растение эспарто. Именно из его волокон изначально создавались веревки, которые впоследствии использовались для подошвы обуви. Недолговечность моделей компенсировалась дешевизной производства.

Традиционная швейцарская обувь из соломы – штрошу – напоминает русские лапти. В Корее широкое распространение получили чипсин – сандалии, сплетенные из стеблей трав. Аналогичные изделия встречаются у карелов, татар, финнов, мордвы, чувашей, эстонцев, австралийцев, североамериканских индейцев, японцев.

Из каких материалов изготавливали

Наши предки плели лапти из коры различных лиственных деревьев. Название изделия получали в зависимости от использованного материала: из липового лыка – лычники, из бересты – берестянники, из ивы – ивняки. Дубачи создавались из дубовой коры, соломенники – из соломы, волосяники – из конских хвостов и грив.

Самыми мягкими и долговечными являлись лыковые лапти, изготовленные из липовой коры. Худшим вариантом были ивовые изделия, а также мочалыжники, которые выполнялись из мочала. Использование такого сырья считалось зазорным делом. Из какого материала носили чуни в жаркую погоду, так это из очесов пеньки и ветхих веревок. Соломенные изделия были более прочными, не замерзали и не боялись воды. Для производства зимней обуви использовалась древесная кора, которая проплеталась двойным слоем.

Материалом для изготовления лаптей нарядных служила кора вяза. После замачивания в горячей воде полоски розовели, приобретали твердость. По праздничным дням молодые девушки надевали писаные лапти с носками из розового и белого липового лыка, края бортиков отделывались самыми узкими лентами.

Традиции плетения

В древности существовали целые артели лапотников, которые занимались заготовкой материалов и последующим изготовлением обуви. Выбрав подходящее дерево, они аккуратно снимали лыко специальным инструментом – пырком. Лучшим сырьем считалась кора, добытая в весеннее время, когда только начинают распускаться почки. После процедуры ствол оставался голым, что приводило к гибели растения, поэтому его требовалось срубить.

Полоски снятой коры связывали пучками и хранили в теплом месте с хорошей вентиляцией. Перед изготовлением лаптей ленты на протяжении суток отмачивались теплой водой. После этого материал тщательно соскабливался до тех пор, пока не оставался луб. Из полной телеги лык выходило до 300 пар обуви. За день у опытных лапотников получалось изготовить до 10 изделий.

Существовало множество техник плетения: в косую или прямую клетку, с носка, пятки – жители каждого региона использовали свои методы. Для работы применялись специальные инструменты – колчедыки из металла или костей животных. Плетение обуви считалось легкой работой, но требовало достаточных сноровки и опыта. Не случайно про пьяного человека и сегодня говорят, что он лыка не вяжет, то есть не способен на элементарные действия.

Есть у слова лапоть значение, не слишком приятное для человека, которого так называют, – невежественность, отсталость, глупость.

Современное использование

Молодые люди плохо представляют себе, что такое лапти, но могут увидеть их в сувенирных лавках в качестве декоративного элемента. Миниатюрные предметы обуви часто вешаются в доме или на даче, выполняя функцию оберега. Символизируют путешествие по жизни без чувства усталости, легкую дорогу. Это связано с тем, что наши предки, отправляясь в путь, брали с собой несколько пар этой обуви. По преданиям, в лаптях живет домовой, поэтому сувенир станет пожеланием здоровья и долголетия. Он оберегает семейные ценности, защищает домочадцев от сглаза, злых сил.

Талисман располагают над порогом, рядом с калиткой. Миниатюрные современные лапти часто украшают салон автомобиля.

Сегодня лапти как повседневную обувь, конечно, не плетут, но они активно применяются для фотосессий в русском народном стиле, которые выполняются на природе. Национальные костюмы, яркие краски, старинная обувь – все это привлекает внимание современного человека, позволяет ему сблизиться со своими корнями, почувствовать самобытность и глубину русской души.

Значение слова лапоть связывают также с народной медициной. Есть информация о лечебных свойствах бересты, из которой производится обувь. К ним относят успокаивающее действие, снятие головных болей, заживление ран, нормализацию кровяного давления. Изделия всегда остаются теплыми, якобы из-за их положительной энергетики. Традиционная медицина лапти, конечно же, не использует, поэтому сведения об их положительном влиянии на здоровье человека нельзя считать достоверными.

Видео

Лапти. Экскурс в этнографию народов России

К этнографии я была неравнодушна всегда. Недавно мы с мамой говорили о лаптях. Оказалось, что слово «лапотник» встречалось даже в самых древних русских текстах – например, в «Повести временных лет». Мне стало интересно как же плели лапти. Изучая данную тему, я обнаружила настолько большое разнообразие видов лаптей. Расскажу вам о них подробнее в данной статье.

Лапти назывались по-разному в зависимости от вида плетения, материала и местности, в которой они были распространены. Лапти плелись мужчинами для всего семейства: жены, детей, родителей и др. Лапти пользовались спросом преимущественно в селах, горожане предпочитали обувь из кожи. Сельчане же надевали лапти не только в рабочее время, но и на праздники, ярмарки и др.

Считается, что само название произошло от слова «лапа» . Плели # лапти из коры, в первую очередь, липы. Для одной пары лаптей требовалось, примерно, три молодых липовых дерева в возрасте от четырех до шести лет.

Позже лапти стали плести и на продажу. Нередко такую обувь сочетали с онучами , тканью белого, черного или коричневого цвета, в которую оборачивали ступню и голень, а после надевали сами лапти.

Праздничные лапти называли писаными. Их головки выплетались из очень узких полосок лык разнообразными узорами. Бакары – лапти из лыка.

Материалом для изготовления лаптей служила древесная кора липы, ивы, березы, вяза или можжевельника . А для изготовления использовали деревянную колодку, кочедык и узкие полоски лыка, около 1 см. Наибольший интерес вызывают, безусловно, способы плетения. Лычные полосы могли укладываться перпендикулярно при технике прямого плетения или под тупым, или острым углом друг к другу при технике косого плетения.

В зависимости от того, сколько полос использовалось для плетения , выделяли лапти — пятерики, шестерики, семерики . Зимой, например, плели и толстые лапти при помощи 12 полос.

Носили лапти круглый год. Длинными шнурами, оборами , их привязывали к ноге. Помимо самих лаптей были распространены такие названия, как: ходоки, чуни, ступни, плетенки, верзни, бакари, олочики и лакомеи .

Ходоки (не единственное название) – это низкая обувь на плотной подошве с круглой головкой и загнутым кверху носком. Распространена была в Воронежской, Курской и Харьковской губерниях. Вязали ее крючком или иглой из пеньковых веревок. Чуни же довольно поздняя для русского крестьянства обувь, носили ее зимой и летом дома и на работу. Во второй половине XIX века она была известна в Архангельской, Вологородской, Московской и других губерниях.

Ступнями (берестяниками) называли обувь из кожи или бересты в зависимости от местности. На большей же части Европейской России ступнями называли обувь, плетенную косым плетением из бересты, с высоким широким голенищем. Ступни всегда стояли у крыльца избы. Так хозяева, выходя на улицу, могли их быстро надеть. А ещё термин верзни был распространен в Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерниях. Хотя внешний вид был схож со ступнями .