- Как вязать узлы кольцом веревки

- Узлы для вязания петель и соединения веревок

- Связываем петлю узлом булинь

- Связываем петлю узлом восьмерка

- Связываем петлю узлом проводник

- Связываем скользящую петлю

- Связываем веревки шкотовым узлом

- Связываем веревки ткацким узлом

- Связываем веревки узлом грейпвайн

- Связываем веревки змеиным узлом

- Связываем веревки встречным узлом

- Связываем веревки плоским узлом

- Другие статьи

- Как вязать узлы кольцом веревки

- Как вязать узлы для связывания веревок

- Обзоры узлов для гор — Материалы

- Веревки, узлы, страховка

Как вязать узлы кольцом веревки

Если вы уже ознакомились с нашей статьей о том, как вязать туристические узлы, предлагаем прочитать новую статью, в которой тема узлов раскрывается более подробно. Мы поговорим об узлах булинь, восьмерка, штоковом, змеином, грейпвайне, встречном, плоском и других.

Узлы для вязания петель и соединения веревок

Булинь или, как его еще называют, «беседочный» представляет собой один из наиболее важных узлов, независимо от того, где находится человек — в воздухе, на суше или на воде. Его задача заключается в получении петли в конце веревки. Узел булинь позволяет прикреплять грузы с помощью карабина или другой веревки. Беседочный узел предпочтительнее многих других в плане безопасности, а также простоты завязывания и развязывания, что позволяет использовать его в экстремальных условиях и ситуациях.

Связываем петлю узлом булинь

Перед тем как начать вязать более сложные узлы, рекомендуется изучить беседочный, так как он служит основой для понимания других вариантов. Помимо этого, такой узел универсален и может быть использован для связывания двух веревок или закрепления на опоре. Для того чтобы быстро завязать его в походных условиях, нужно хорошо ориентироваться в веревке, не только удобно устроившись в кресле у себя дома, но и на влажной сырой земле под дождем. В походе на Эльбрусе некогда вспоминать, как завязать булинь. При низкой температуре, даже если знать процесс, с замершими пальцами сделать это будет намного труднее.

Для того что бы понять, как вязать булинь, его лучше всего ассоциировать с петлей на веревке. Существует множество стилей завязывания узла, от которых зависит скорость и удобство. Чтобы найти выход из любой ситуации нужно научиться представлять конечный результат. Понимание структуры позволит завязывать как одинарный, так и двойной узел булинь без инструкции, выработав собственный стиль.

Для того чтобы понять, как вязать узел булинь, нужно придерживаться такой последовательности:

- положите веревку на стол или другую поверхность (во время обучения), так чтобы один из концов был под правой, а другой под левой рукой;

- образуйте петлю ближе к левой руке, так чтобы правый конец был верхним, и проденьте его через тыльную сторону;

- обведите свободный конец по тыльной стороне веревки и проденьте его через верхнюю часть петли;

- затяните узел.

Для завязывая двойного узла булинь также придерживайтесь пошаговой инструкции:

- положите веревку на поверхность, так чтобы сдвоенный конец был под правой рукой;

- сложите веревку вдвое;

- образуйте такую же, как и для одинарного узла петлю;

- проденьте через тыльную сторону петли сдвоенный конец;

- проведите между веревок сдвоенного конца новообразовавшуюся по правую руку петлю.

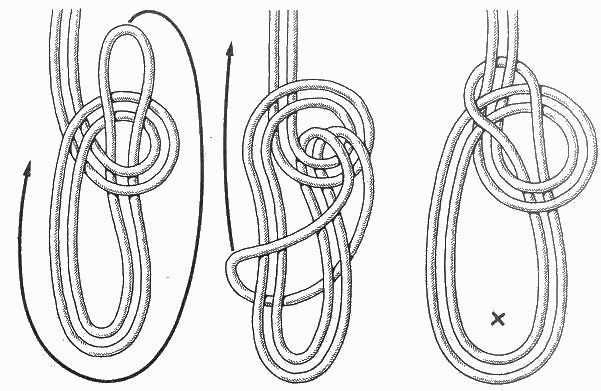

Связываем петлю узлом восьмерка

Узел восьмерка применяется для вязания петли и последующего зацепления грузов. Вообще это один из наиболее используемых узлов в альпинизме, например, при восхождениях в Непале. Такая петля не сдвигается и не затягивается, обеспечивая надежную основу. Узел восьмерка завязывается как для крепления рыбацких крючков на леске, так и для карабинов, используемых альпинистами. Существует два варианта узла: одинарный и двойной. Перед тем как научиться завязывать петлю, нужно изучить более простой вариант узла восьмерки:

- проведите правый конец веревки сначала над, а за тем под ней, образовав петлю;

- через верх полученной незакрепленной петли просуньте тот же конец;

- затяните узел.

Двойная же восьмерка выступает в качестве узла, который позволяет создать незатягивающуюся петлю:

- сложите веревку вдвое;

- при помощи сдвоенного конца образуйте петлю, проведя его сначала над, а затем под веревкой;

- вытащите сдвоенный конец веревки через тыльную часть петли;

- затяните узел.

Связываем петлю узлом проводник

Узел проводник завязывается для образования петель, выступающих как точки крепления. Для создания такой петли нужно:

- сложить веревку вдвое;

- из сложенной вдвое веревки завязать простой узел;

- затянуть и завязать при помощи оставшегося конца простой контрольный узел.

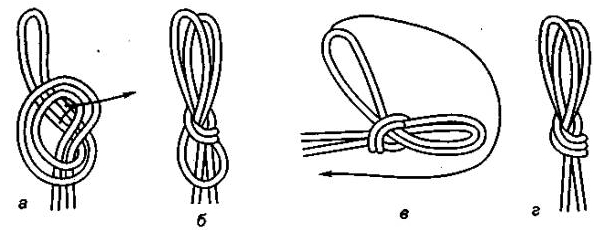

Связываем скользящую петлю

Скользящий применяется как узел для завязывания петли. Для ее создания понадобится:

- сделать на веревке простой узел;

- продеть конец веревки в образованную узлом петлю;

- завязать стопорный узел, сдерживающий петлю, на свободном конце.

Связываем веревки шкотовым узлом

Шкотовый узел применяется для скрепления двух концов. Перед тем как завязать шкотовый узел, стоит запомнить, что его применение на синтетических тросах небезопасно. Так как синтетические волокна скользкие, узел может легко развязаться. Шкотовый используют лишь для натуральных веревок, находящихся под нагрузкой.

Для того чтобы завязать этот узел, нужно:

- конец одной из веревок (на изображении находится слева) сложить в петлю;

- через тыльную сторону веревки провести конец второй (на изображении справа);

- обвести правой веревкой сложенную в петлю левую;

- провести конец правой веревки в образованную ей же петлю.

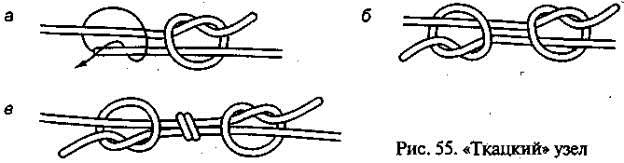

Связываем веревки ткацким узлом

Для связывания двух веревок между собой можно использовать и ткацкий узел. Его также называют текстильным, так как изначально применялся для скрепления нитей.

Для того что бы завязать такой узел как ткацкий, понадобится:

- завязать на конце одной из веревок простой узел, пропустив через образованную снизу петлю конец второй, оставив запас длины для страховочных узлов;

- повторить действие со второй веревкой, но образовав петлю сверху;

- затянуть узел;

- образовать страховочные узлы из оставшихся концов в таком же порядке.

Связываем веревки узлом грейпвайн

Для того чтобы понять как вязать узел грейпвайн, достаточно ознакомиться с предыдущей инструкцией. Грепвайн представляет собой тот же ткацкий для скрепления двух веревок, но без страховочных узлов.

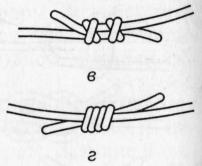

Связываем веревки змеиным узлом

Змеиный узел – это еще один вариант, используемый для соединения двух концов. Применяется для нейлоновых нитей и имеет высокую надежность. Второе название – кровавый. Оно обосновывается тем, что в прошлом узел использовали для завязывания петли на виселице.

Для завязывания узла нужно:

- расположить веревки параллельно;

- обвести конец одной веревки вокруг другой через верх трижды;

- сделать то же самое для другой веревки, за исключением того, что обводить здесь уже нужно через низ;

- концы продеть в образованное между веревками кольцо;

- потянуть за основы веревок, после чего узел легко затянется.

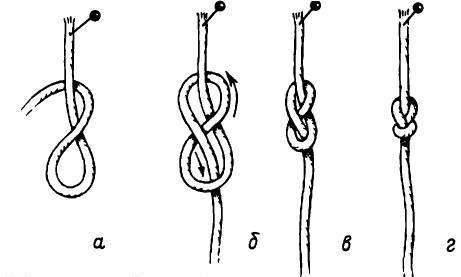

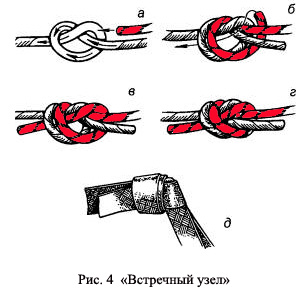

Связываем веревки встречным узлом

Встречный узел вяжется как соединитель для двух веревок. С его помощью можно совмещать веревки любых диаметров. Пошаговая инструкция о том, как завязывать встречный узел:

- завязать на одной из веревок простой узел;

- продеть через правое «ухо» конец второй веревки;

- вывести конец второй веревки через верх и снизу обвести первую;

- продеть конец второй веревки через образованную двойную петлю;

- затянуть узел.

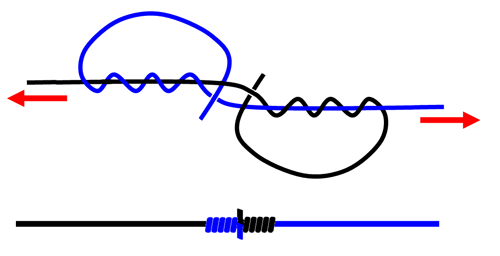

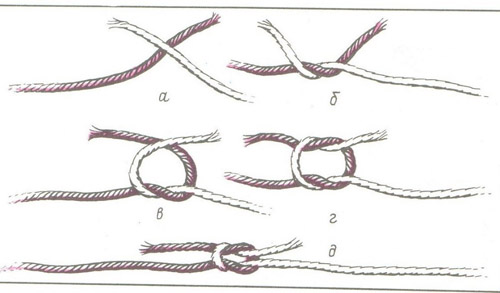

Связываем веревки плоским узлом

Вариант того, как связать две веревки вместе предлагает также и плоский узел. Его схема максимально проста. Для завязывания плоского узла нужно:

- скрестить две веревки;

- обвязать одной из веревок вторую;

- повторить предыдущий шаг с оставшимися концами веревки (так что бы концы первой выходили из петли, образованной второй веревкой).

- затянуть узел, потянув за концы веревок, а затем за основы.

Существует множество вариантов завязывания петель и скрепления двух веревок между собой. Каждый из них предлагает подобный результат, но с использованием своих особенностей. Высокая сложность выполнения узла говорит о большей надежности. Простые же имеют свой плюс в плане скорости, но не могут обеспечить надежное крепление на всех материалах. Прочитать о других видах туристических узлов можно здесь.

Интересное видео об узлах для любознательных:

Другие статьи

Вода в походе: бутылки, фляги и питьевые системы

Азы правильной походной тактики закладываются еще в детстве, помните: “Не пей из копытца — козленочком станешь, вот дойдем до колодца, там и напьешься”? Сказки об Иванушке могло бы и не существовать, если бы Аленушка запасла .

Как переходить броды

“Самое время перейти эту реку вброд” (Б. Гребенщиков) Добрый день, друзья! Поговорим сегодня о том, где и как правильно переходить реку. Для удачного перехода нужно правильно выбрать место и даже время. В дождь вода .

Турция vs Крым — куда поехать?

Пока весь остальной мир закрыт на карантин, Турция и Крым стали двумя основными направлениями южного отдыха. На Турции давно висит ярлык бюджетного и ленивого отдыха в формате all inclusive. Но Турция — это не только отели “5 .

Как выбрать флисовую куртку

Флис — это синтетический нетканый материал, который изготавливается из полиэстера. Немного истории На фото ниже люди, первыми покорившие Эверест. Присмотримся внимательнее: из-под пуховой куртки торчат манжеты и воротник шерстяного .

Как вязать узлы кольцом веревки

Автор: Борис Маринов

Как вязать узлы для связывания веревок

Прямой узел. Рифовый узел

- узел легко вяжется;

- под нагрузкой сильно затягивается;

- самопроизвольно развязывается — «ползёт», особенно на мокрых, жестких и обледенелых веревках;

- используется для связывания веревок одинакового диаметра;

- использование без контрольных узлов недопустимо;

- при больших нагрузках рекомендуется вставлять в середину узла какой-либо предмет, препятствующий сильному затягиванию (кусок палки, ветки, альпинистский карабин, скальный крюк);

- прямой узел с петлей называется рифовым узлом, который на практике используется как вспомогательный, не работающий под нагрузкой (например, для затяжки горловины рюкзака).

Ткацкий узел (в, г)

- узел легко вяжется;

- «ползёт» при переменных нагрузках;

- при больших нагрузках сильно затягивается;

- используется для связывания веревок одинакового диаметра;

- обязательны контрольные узлы;

- может использоваться для связывания рыболовных лесок.

Встречный узел

- узел легко вяжется, хорошо держит;

- «не ползёт»;

- под нагрузкой сильно затягивается;

- используется для связывания веревок любого диаметра (а-г), для лент (д) и сочетаний лента-веревка;

- удобен для вязания различных петель, оттяжек и т.п.

Узел «встречная восьмерка»

- надежный узел, хорошо держит;

- «не ползёт»;

- вяжется медленно;

- сильно затягивается;

- используется для связывания веревок как одинакового, так и разного диаметров.

Шкотовый (а-е) и брамшкотовый (а) узлы

- надежные узлы, легко вяжутся;

- под нагрузкой не затягиваются;

- «ползут» при переменных нагрузках;

- шкотовый узел используется для связывания веревок одинакового диаметра, брамшкотовый — для веревок как одинакового, так и разного диаметров;

- обязательны контрольные узлы.

Узел «грейпвайн»

- надежный и красивый узел;

- для правильного вязания требуется практика;

- под нагрузкой сильно затягивается;

- используется для связывания веревок одинакового и разного диаметров, рыболовных лесок;

- удобен для вязания петель, оттяжек и т.п.

Узел Хантера

- надежный и красивый узел;

- хорошо держит на мягких веревках и на лентах;

- сильно не затягивается;

- трудно запоминается, требует практики;

- на жестких веревках недостаточно затягивается;

- «ползёт» при переменных нагрузках;

- используется для связывания мягких веревок одинакового и разного диаметров, лент, капроновых нитей.

Змеиный узел

- очень надежный узел;

- «не ползёт»;

- вяжется медленно;

- требует практики;

- используется на тонких мягких капроновых веревках;

- на синтетических рыболовных лесках затягивается «намертво».

Обзоры узлов для гор — Материалы

Некоторые узлы

Верёвки одинакового диаметра, как правило, соединяют прямым, рифовым, встречным и ткацким узлами, разного диаметра — академическим, шкотовым и брамшкотовым узлами. Для образования незатягивающейся петли, а также для обвязывания туриста при организации страховки обычно служат «проводник», «восьмёрка» и «булинь» (петлевые узлы).

Для самостраховки при движении по верёвке на подъёме и спуске, при натягивании верёвки для переправы, при подъёме человека или груза применяют «схватывающие» узлы (обмоточный, двойной петлевой, карабинный, Бахмана), которые вяжутся вспомогательной верёвкой (репшнуром) на основной. Такой узел, будучи ослаблен, легко перемещается по основной верёвке в любом направлении, однако при резком приложении нагрузки сразу затягивается и стопорится на верёвке.

Для быстрого и надёжного крепления конца верёвки к дереву, камню или другому крупному предмету используются: «удавка», «штык простой» и «штык двойной», для привязывания оттяжек палаток — палаточный узел, для привязывания двойной нестягивающейся петлёй, а также при вязке носилок — «стремя».

Для динамичной страховки на мягкой, эластичной верёвке применяется узел Международного союза альпинистских ассоциаций (УИАА); при транспортировке пострадавшего незаменим узел, получивший название петли Гарда. Он легко вяжется и надёжен при любом состоянии верёвки.

Завязанные узлы должны быть затянуты, иметь правильный рисунок; на свободных (нерабочих) концах верёвки следует сделать страховочные (контрольные) узелки — они препятствуют проскальзыванию верёвки и самопроизвольному развязыванию узла.

Стремя.

Булинь.

Брамшкотовый.

Схватывающий.

Схватывающий.

Удавка.

Штык.

Штык.

Бахмана.

УИАА.

Привязочный.

Карабинный.

Контрольный.

Петля Гарда.

Палаточный.

Веревки, узлы, страховка

Веревки, смотанные в одинаковые кольца

Веревки, смотанные в одинаковые кольца для переноски через плечо или в рюкзаке(а), в двойные кольца для переноски в рюкзаке и за спиной.

Узлы разного назначения

1- для соединения веревок одного диаметра (а — прямой, б — рифовый, в — встречный, г — ткацкий);

2 — для соединения веревок разного диаметра (а — академический, б — шкотовый, в — брамшкотовый);

3 — петлевые (а — «проводника», б — «восьмерка», в — «булинь», две фазы);

4 — «схватывающие» (а — обмоточный или петлевой, б — двойной, в — карабинный, г — Бахмана);

5 — для крепления к дереву, камню (а — «удавка», б — простой и двойной «штык», в — палаточный);

6 — привязывающиеся нестягивающиеся петлей (а — привязочный, б — стремя);

7 — для динамической страховки (а — Междунар. союза альпинистской ассоциации, б — петля Гарда);

8 — контрольные узелки.

Узлы для замены страховочных систем

1 — импровизированные (а — грудная обвязка узлом «булинь», б — грудная обвязка узлом «проводника» на основной веревке с подтяжками из двойного репшнура, в — грудная обвязка шкотовым узлом из двойного репшнура, г — «беседка» из петли основной веревки и карабина);

2 — альпинистский страховочный пояс Абалакова (а — в качестве грудной обвязки, б — в качестве «беседки»); 3 — подвесные системы (а — с раздельными грудной обвязкой и «беседкой», б — с конструктивно связанными грудной обвязкой и «беседкой»).

Борис Маринов — Проблемы безопасности в горах — Материалы

Меры безопасности при использовании альпинистских веревок и узлов

Использование альпинистских веревок при движении по скалам требует применения различных узлов, отличающихся по способам вязки и назначению. В совершенстве владеть техникой вязки узлов, уметь применять их в необходимых случаях должен каждый горовосходитель.

Совершенствование узлов — постоянная тенденция в многолетней истории мирового альпинизма. В связи со значительным улучшением материальной базы и техники горных восхождений эти вопросы в последние годы приобретают все большую актуальность. Ряд авторов в своих работах рассматривают виды узлов, технику их вязки и применения, свойства различных узлов.

По нашему мнению, выбор видов узлов не может быть случайным делом, он должен производиться с учетом главным образом применимости их на практике, безопасности ( прочность, отсутствие опасности саморазвязывания и затягивания, удобство при работе), легкости завязывания. Наши исследования (М. Минев, Б. Маринов, 1961—1968) посвящены физико-механическим свойствам узлов веревок из синтетических материалов в различных условиях, видам узлов, их надежности и степени использования альпинистами разной квалификации. На основании исследований нами предложены узлы, которые, по нашему мнению, следует изучать для практического применения.

Исследования осуществлялись по следующей методике. Мы провели испытания на прочность с помощью специальной установки “Амслер”, дающей нагрузку в 10 тонн. При всех испытаниях на прочность веревок и узлов нагрузки давались статические (постепенно), при одинаковой и равномерной скорости увеличения — 10 кг/сек. Основные прочностные характеристики показаны в табл. 43. Три различных вида веревок, подвергнутых испытаниям, были новыми и, естественно, сухими; температура воздуха при этом равнялась плюс 20°.

Таблица 43. Физико-механические свойства альпинистских веревок в различных условиях

| Серия опытов | Тип и сечение веревок | Разрывное усиление, кг | Удлинение при разрыве, % | Сила по сравнению с I серией, % | Удлинение по сравнению с I серией, % |

| I — сухая веревка, t= +20° | 12 мм, прямые волокна в оплетке 14 мм, плетеная 10 мм, спусковая | 1620 1700 810 | 38,0 41,0 38,3 | 100 100 100 | 100 100 100 |

| II — мокрая веревка, t== +20° | 12 мм, прямые волокна в оплетке 14 мм, плетеная 10 мм, спусковая | 1560 1650 785 | 39,5 42,2 39,0 | 96,5 97,4 97,0 | 101 103 102 |

| III — замерзшая, мокрая ве ревка, t = —30° | 12 мм, прямые волокна в оплетке 14 мм, плетеная 10 мм, спусковая | 1170 1180 590 | 27,0 32,2 27,1 | 72,4 69,6 72,9 | 71,0 78,8 71,0 |

Рис. 19. Узел обвязки и контрольный образец основной веревки на испытательной машине.

Для всех видов веревок и узлов были проделаны три серии исследований, состоявших из четырех нагрузок на разрыв. Каждая серия имела задачу получить данные о физико-механических свойствах веревок и узлов в условиях, часто встречающихся в альпинистской практике. Например, I серия проводилась в благоприятных условиях, приближенных к летним восхождениям на скалы (температура воздуха плюс 20°, низкая относительная влажность воздуха и, естественно, сухая веревка). II серия была приближена к условиям летних восхождений в дождливую погоду (температура воздуха плюс 20°, но веревка бралась намокшая: перед этим 2 часа находилась в ванной с водой). III серия содержала основные элементы условий зимних восхождений (веревка 12 часов лежала в холодильнике при температуре минус 30°, а до того находилась 2 часа в ванне с водой).

Эксперименты по исследованию физико-механических свойств узлов обвязки альпинистов проводились в условиях, приближенных к действительной обстановке восхождений. С этой целью веревочная петля, образованная после узла, была повешена на две опоры одного натягивающего механизма машины, а длинный рабочий конец веревки шел к другому натягивающему механизму. При натяжении был сохранен угол обвязывающей петли по отношению к точке узла в 30°.

Чтобы устранить влияние возможных объективных факторов, при испытании прочности узлов для связывания двух веревок мы использовали концы одной и той же веревки. При этих опытах мы сохраняли одно и то же расстояние между натягивающими механизмами машины (длина веревки 40 см, рис. 19).

Кроме описанных опытов, мы провели наблюдения над 240 начинающими альпинистами и более 460 участниками республиканского технического смотра и альпиниад в различных горных массивах.

Провели и анонимный опрос 100 альпинистов различной спортивной квалификации. Им был задан вопрос: “Какие узлы вы используете чаще всего при восхождениях и почему?”

Таблица 44. Физико-механические свойства узлов, завязанных на веревках, находившихся в различных условиях температуры и влажности

Результаты исследований показывают (см. табл. 43), что намокание (пропитывание водой) веревки при нормальных температурных условиях незначительно влияет на ее удлинение: то есть она чуть больше растягивается при испытании на разрыв, а прочность на разрыв чуть понижается. Это можно объяснить уменьшением взаимного трения между волокнами в мокрой веревке, вследствие чего разрыв отдельных волокон происходит неравномерно.

Прочность и растяжение замерзшей пропитанной водой веревки значительно уменьшаются. Причина кроется главным образом в присущей синтетическим материалам хрупкости и в наличии ледово-кристаллических структур между волокнами веревки.

Прослеживание эффектов, вызываемых намоканием и замерзанием веревок, позволяет уяснить и “поведение” узлов, завязанных на этих веревках. Результаты исследований физико-механических свойств узлов, сделанных на различных видах веревок, приведены в табл. 44. Они указывают на изменения качеств проверявшихся узлов в определенных сериях, характеризующих различные условия восхождения.

В сравнении с узлами, завязанными на сухой веревке при температуре плюс 20° и небольшой влажности воздуха (I серия опытов), узлы, находившиеся 2 часа в воде (II серия), понизили свою прочность. Так, булинь теряет от 3 до 3,7% прочности, двойной булинь — от 1,4 до 4%, проводника — от 2,2 до 3,7%, рифовый — от 1,9 до 2,5%, двойной рифовый — от 0,4 до 4,5%, ткацкий — от 3 до 3,7%, брамшкотовый, завязанный из веревок разного сечения, — от 1,8 до 3,5% и одинакового сечения — от 2,5 до 2,7%, схватывающий — от 2,5 до 4,2%. Будучи выраженным в абсолютных показателях — килограммах, уменьшение прочности узлов, завязанных на мокрых веревках, составляет в среднем 15—50 кг, что практически не имеет решающего значения для безопасности альпинистов.

Серьезные изменения физико-механических свойств и особенно прочности узлов наблюдались в третьей серии опытов, после того как они находились 2 часа в воде, а затем при температуре минус 30° — в холодильнике. Полученные нами данные показывают, что узлы, завязанные на мокрой замерзшей веревке (при температуре — 30°) заметно теряют в прочности по сравнению с узлами на сухих и мокрых веревках. Так, булинь снижает прочность на 27,5—31,5%, двойной булинь — на 26,8— 31,5%, проводника — на 27,3—29,1 %, брамшкотовый, связанный из веревок разного сечения, — на 21%, а из веревок одинакового сечения — на 26—29,9%, схватывающий — на 21,4—27,7%.

Такое уменьшение прочности узлов, завязанных на замерзшей веревке, которое достигает в абсолютных показателях 450 кг, нужно считать серьезным изменением их физико-механических качеств. Оно превышает по абсолютным показателям общую прочность некоторых узлов (схватывающего, брамшкотовых), завязанных из различных по толщине веревок. Эти данные, характеризующие физико-механические свойства узлов и веревок, подвергшихся воздействию дождя и низкой температуры, имеют большое значение для альпинистской практики, особенно для зимних восхождений, и должны учитываться альпинистами.

Интересные для практики результаты получены при сравнении показателей прочности узлов и самой веревки, на которой они были завязаны (см. табл. 44). Исследования показали, что веревки, на которых имеются узлы, в сравнении с прямыми веревками (без узлов) в значительной степени снижают свою устойчивость на разрыв. Так, для узлов, сделанных на сухой веревке, снижение прочности составляет 20—32,7%, на мокрой — 19,8— 35,2%, а на мокрой замерзшей — 39,5—47,8%.

Уменьшение номинальной прочности веревок с узлами можно объяснить комбинированным силовым воздействием, возникающим при натяжении на разрыв, срезанием и перегибом отдельных волокон в районе узла, а при мокрой и промерзшей веревке — также под влиянием кристаллов льда между ними.

Эти данные показывают, что узлы из синтетических веревок имеют более положительные характеристики прочности, чем узлы из пеньковых (Е. Казакова установила, что узлы из пеньковых веревок на 45—65% менее прочны, чем сами веревки). Но независимо от этого уменьшение прочности очень велико, что следует учитывать альпинистам при восхождениях в неблагоприятную погоду.

Рис. 20. Процент использования узлов.

Результаты анонимного опроса альпинистов показывают (рис. 20), что из узлов для обвязывания с помощью основной веревки чаще всего используется булинь с подтяжками (85%). Это же подтвердили наблюдения за участниками республиканского смотра технической подготовки, в ходе которого 95,5% из 130 альпинистов обвязывались с помощью этого узла.

Если посмотреть статистику использования узлов альпинистами различной квалификации, то увидим, что мастера и заслуженные мастера спорта единодушны в выборе узлов, которыми привязываются к основной веревке (87,5% применяют булинь с подтяжками и 12,5% —грудной пояс). Они не прибегают к узлу проводника. Все это очень показательно, так как большой практический опыт, накопленный в течение более чем 10 лет борьбы с трудностями альпинистских восхождений, научил их отличать безопасное и удобное от небезопасного и не необходимого (рис. 21).

В группах других разрядов больше разнообразия в предпочтительном выборе узлов, хотя во всех категориях наибольший процент альпинистов использует булинь. Определенная закономерность прослеживается в предпочтении двойного булиня и булиня, применяемых вместе (правда, оно снижается с повышением квалификации альпинистов), а также—пояса (последнее увеличивается с повышением спортивной квалификации).

Применение булиня в альпинистской практике вызывается следующими соображениями:

а) узел отличается прочностью (по данным Е. Казаковой, предельная прочность его составляет 55% прочности пеньковой веревки). Наши опыты показывают, что при сухой веревке узел рвется в месте завязывания при нагрузке 1310 кг в I серии опытов (рис. 22, а), 1265 кг — во II серии (рис. .22, б) и 915 кг — в III серии (рис. 22, в).

Рис. 21. Процент использования узлов для обвязывания с помощью основной веревки альпинистами различной квалификации.

Рис. 22. Рабочие диаграммы прочности веревок кабельного типа диаметром 12 мм в трех сериях опытов.

Показатели прочности этого узла не меняются в зависимости от длины веревки. Разрыв происходит от взаимных скачкообразных нагрузок на витки, составляющие узел, что зависит от изменения их силы;

б) булинь удобен для завязывания непосредственно на груди; кроме того, он позволяет легко регулировать ширину грудной обвязки.

Узел двойной булинь, хотя и несколько прочнее булиня, применяется значительно меньшим числом опрошенных альпинистов (3 и 3,1% в ходе республиканского технического смотра). Предел его разрыва на 30 кг выше, чем у булиня для веревок I серии опытов (рис. 22, а), на 20 кг — для веревок II серии (рис. 22,6) и на 35 кг— для веревок III серии (рис. 22, б). Это можно объяснить наличием больших радиусов изгибов веревки в узле, что уменьшает эффект срезывания. При нагрузке намотки, составляющие узел, смещаются скачкообразно, но со значительно более низкими силовыми интервалами, чем при узле булинь.

Причины меньшего предпочтения двойного булиня следующие:

а) узел трудно завязать и развязать;

б) частые ошибки при его вязке могут привести к стягиванию грудной петли и удушению в случае зависания на веревке;

в) надевать грудную обвязку через голову альпинистам неудобно, особенно если за плечами рюкзак;

г) трудно регулировать ширину обвязки. Все авторы причисляют узел проводника к группе узлов для обвязывания альпиниста с помощью основной веревки, но у нас он почти не используется с этой целью. Более часто его применяют при оказании помощи пострадавшему, при изготовлении различных средств транспортировки и т. п.

Причины отсутствия приверженцев этого узла следующие:

а) при нагрузке его трудно развязать;

б) после разрыва узел не распадается, а превращается в затянутую петлю;

в) при крестообразном пересечении витков, составляющих узел, его прочность дополнительно уменьшается на 20—32%.

Все сказанное дает нам основание отнести узел проводника к группе дополнительных узлов.

Грудной страховочный пояс как средство связывания с основной веревкой предпочитают 6% опрошенных альпинистов и 1,4% участников первого республиканского смотра. Сделанный из широкой прочной ткани или из четырех соединенных друг с другом петель веревки, страховочный пояс позволяет устранить некоторые недостатки грудной обвязки из основной веревки, увеличивает прочность системы страховки и улучшает распределение динамического удара при падении. Легко застегивается и снимается, не уменьшает рабочей длины веревки и может быть использован для устройства обвязки — сиденья и других целей. Только нехваткой поясов можно объяснить небольшой процент случаев их применения.

Из группы узлов для соединения двух веревок альпинисты чаще всего используют рифовый двойной (32%) и одинарный (26%). Эти узлы, взятые вместе, предпочитают 14% опрошенных, среди которых большинство составляют альпинисты отдельных разрядных групп (рис. 23).

Изучение физико-механических свойств этих узлов дает интересные данные для их практического использования. Так, рифовый узел имеет хорошую прочность. Его разрыв сопровождается сильным взаимным сдавливанием частей, составляющих узел. Допускаемая некоторыми альпинистами ошибка при использовании рифового узла для соединения двух веревок разной толщины крайне опасна. Наши опыты подтвердили данные Е. Казаковой, что прочность таких узлов уменьшается более чем на 50% по сравнению со связывающими веревками одинаковой толщины; в первом случае разрыв узла происходит в результате перерезания толстой веревки более тонкой. Это особенно часто происходит с плетеными и замерзающими веревками. А двойной рифовый узел, сделанный из веревок одинаковой толщины, устраняет разрушительный эффект тонкой веревки.

Рис. 23. Процент использования узлов для соединения двух веревок альпинистами различной квалификации.

Ткацкий узел (для связывания концов веревок одинаковой и разной толщины) использовали 9% опрошенных, а вместе с одинарным и двойным рифовым — 8%. Этот узел не применяется значкистами “Альпинист НРБ”. С повышением спортивной квалификации альпинистов увеличивается и процент предпочтения ткацкого узла. Среди перворазрядников оно составляет 20,7%.

Подвергаясь нагрузке, этот узел еще при небольших усилиях смещается вследствие соскальзывания составляющих его витков. Такое смещение, достигающее иногда 25 см, наиболее часто происходит на мокрой веревке кабельного типа. Разрушение узла наступает при стягивании составляющих его витков, а может произойти и от разрыва. Изменения в узле при нагрузках весьма опасны, особенно если веревки из синтетических материалов и отсутствуют контрольные узлы.

Рис. 24. Процент использования вспомогательных узлов альпинистами различной квалификации.

Брамшкотовый узел, применяющийся для связывания веревок разной и одинаковой толщины, хотя и пользуется предпочтением у некоторых альпинистов, не включен в учебные программы и не изучается, потому что по своему назначению дублирует двойной рифовый узел. Надежность и легкость завязывания брамшкотового узла определили его включение в учебные программы подготовки кадров инструкторов и высококвалифицированных альпинистов. Об этом же говорит и значительный процент (12,5) мастеров спорта — инструкторов по альпинизму, которые чаще всего используют его в своей практике.

Анкетные данные показывают, что из группы вспомогательных узлов альпинисты используют схватывающий узел (60%) , стремя (4%) или оба узла вместе (34%). Причем 100% мастеров и заслуженных мастеров спорта чаще всего применяют схватывающий узел, и это не случайно. Ценное свойство схватывающего узла — затягиваться при натяжении—делает его незаменимым для страховки при движении по перилам, спуске и подъеме по веревке, при спасательных операциях (рис. 24).

Хотя при статических нагрузках (на разрыв), что весьма характерно для схватывающего узла, он показывает хорошие физико-механические качества (см. табл. 44), применять его для самостраховки при спуске по веревке опасно в следующих случаях:

а) когда толщина вспомогательной веревки, из которой связан схватывающий узел, равна толщине спусковой веревки или больше ее, узел не затянется;

б) при мокрых и обледенелых веревках затягивание узла при нагрузках затруднено, а в некоторых случаях и невозможно;

в) когда вспомогательная веревка, из которой завязан узел, сделана из синтетического материала с прямыми волокнами, его затягивание бывает слабым, а иногда и невозможным;

г) в результате трения о спусковую веревку (из синтетического материала) значительной площади узла, сделанного из капронового репшнура, в момент торможения на высокой скорости может произойти его оплавление. Для синтетических материалов температура плавления вследствие трения составляет около 60°. Плавление может произойти и в результате трения веревки в карабине (при спуске по закрепленной веревке на карабине), когда также развивается высокая температура. Поэтому при спуске таким способом веревку следует пропускать через 2—4 карабина, идущих один за другим.

Сравнительно немного перворазрядников прибегают к использованию стремян. Еще меньше приверженцев этого средства среди альпинистов невысокой квалификации. С возрастанием опыта альпинисты начинают лучше понимать, что для них безопасно, полезно и необходимо. Вязку стремян, по нашему мнению, следует применять главным образом при подъемах по закрепленной веревке и при некоторых спасательных действиях, да и то лишь разрядникам и инструкторам альпинизма. Всем альпинистам, однако, надо помнить, что стремена как элемент самостраховки вполне могут заменить самостраховку с помощью петли от основной веревки и узла проводника. Это обусловлено следующими факторами:

1. Стремя легко закрепить в карабине и высвободить из него (в отличие от узла проводника, который, будучи сильно затянутым, требуется разрезать).

2. Обеспечивается надежное закрепление стремени в карабине.

Сопоставление результатов наших исследований надежности самостраховки с помощью узла стремя и петли от узла проводника (см. табл. 45) показывает преимущества первого способа. Различие в абсолютных показателях надежности обоих способов свидетельствует в пользу стремени и колеблется в следующих пределах: 125— 250 кг для веревок I серии опытов, 135—230—для веревок II серии и 95—200—для веревок III серии.

Кроме того, сравнение результатов II и III серий опытов с I серией показывает, что надежность самостраховки с помощью узлов проводника и стремени при мокрых веревках почти одинаковая, но при мокрых и замерзших веревках предпочтение отдается стремени.

Процент надежности стремени оказывается еще более высоким, если оно вяжется из различных видов веревок. Это также подтверждено нашими экспериментами. Различие в этих процентах между самостраховкой с помощью узла проводника и самостраховкой с помощью стремени более благоприятно для второго способа. Для сухих веревок оно составляет от 13,2 до 14,6%, для мокрых — от 13,8 до 14,2%, а для мокрых и замерзших — 11,8%.

3. Узел стремя позволяет легко и быстро изменить длину веревки при самостраховке.

По этим причинам мы рекомендуем всем альпинистам овладеть вязкой узла стремя. При попеременной страховке 65% альпинистов используют главным образом комбинированный метод — через плечо (поясницу) и крюк (скальный выступ). При таком способе первый, самый сильный динамический удар в падении принимает на себя крюк (скальный выступ), а уже потом — страхующий. При отсутствии хорошего протравливания веревки это опасно, так как может привести к разрыву веревки или вырыванию крюка.

Преимущественное использование некоторыми альпинистами способа страховки через плечо имеет известный недостаток. Довольно сильный динамический удар трудно сдержать только руками, даже при хорошо протравливаемой веревке, особенно если страхующий стоит на небольшой площадке, без хорошей опоры для ног, или если положение веревки, ног и тела не соответствует направлению возможного удара.

Таблица 45. Сравнительные данные надежности самостраховки с помощью петли от узла проводника и с помощью стремени

Страховка только через крюк используется сравнительно мало. Новые альпинистские веревки, сделанные из искусственных материалов, обладают большой эластичностью, что помогает погасить часть динамического удара. Здесь необходимость страховки через крюк и с помощью рук в рукавицах обязательна.

Наблюдения показывают, что мастера и заслуженные мастера спорта используют для страховки преимущественно комбинированный способ, и лишь немногие из них прибегают к страховке только через крюк (скальный выступ) или только через плечо (поясницу). Страховка только через плечо (поясницу) характерна для перворазрядников и значкистов “Альпинист НРБ”, а страховка только через крюк (скальный выступ) — для спортсменов II и III разрядов.

Несомненно, что внедрение в практику автоматической страховки внесет коренные изменения в систему страховки в целом.

Важный момент в работе основной веревкой — выдерживание нагрузки при ее изгибе в карабине под углом 180°. Такой изгиб обычно бывает при падении шедшего первым альпиниста, на которого приходится удар вследствие его зависания на веревке, закрепленной на последнем забитом крюке. Различные веревки показывают разные возможности выдержать такой удар:

а) веревка с прямыми волокнами и в оплетке (кабельный тип) в замерзшем состоянии меньше других теряет свои физико-механические качества, что объясняется хорошим распределением усилий между отдельными несущими волокнами и меньшим обледенением;

б) плетеные веревки сильнее теряют свои качества;

в) при данном диаметре карабина (в нашем случае — 10 мм) чем тоньше веревка, тем меньше изменяются ее качества. Это объясняется меньшей неравномерностью распределения нагрузок в целостной структуре замерзшей веревки.

Комбинированное воздействие изгиба веревки в узле, как и влияние ледяной структуры в III серии опытов, дает общее уменьшение несущей способности веревки до 50% от ее первоначального номинала — факт, который следует учитывать всем альпинистам, действующим в зимних условиях.

Веревка, основное средство обеспечения безопасности альпиниста и туриста в горах, может послужить причиной гибели целых связок. Известны случаи, когда поскользнувшийся альпинист срывал всю связку. Это обязывает альпинистов серьезно относиться к страховке и самостраховке, помнить о своей высокой ответственности за здоровье и жизнь товарища, за успех восхождения, быть непримиримым к нарушениям техники и тактики альпинизма, правил безопасности.

Веревка становится причиной гибели товарищей в следующих случаях:

а) при движении с одновременной страховкой по Несложным, но опасным участкам маршрута;

б) при отсутствии страховки на участке, где требуется попеременная страховка;

в) при больших связках (более 4 человек), когда невозможно уследить за движениями и действиями каждого альпиниста;

г) при организации страховки нескольких связок через один крюк.

Нарушения правил во время движения в горах, не приведшие к несчастью, не могут служить основанием, что и так можно действовать, не подвергаясь опасности. Слабости нельзя прикрывать конечным успехом, их надо обнажать, анализировать. Тщательный анализ ошибок во время восхождения или похода следует проводить всегда, а не только в связи с несчастным случаем.