- Зачем нужен узел «Австрийский проводник» и как его вязать?

- Что это такое и для чего нужен?

- История возникновения

- Как вязать узлы австрийский схватывающий

- Похожие книги из библиотеки

- Ракетные танки

- Боевой товарищ [Лошадь и уход за ней]

- «Зверобои». Убийцы «Тигров»

- «Чудо-оружие» Сталина. Плавающие танки Великой Отечественной Т-37, Т-38, Т-40

- Разделы Библиотеки

- Узел «Бахмана»: как вязать, пошаговая схема вязки узла, схватывающие узлы

- Все о схватывающих узлах

- Применение схватывающего узла

- История узла Бахмана

- Вариации узла «Бахмана»

- Обзор видов узлов

- Бахмана

- Узел Псевдобахман

- Узел Прусика

- Французский прусик

- Французский схватывающий

- Двойной

- Одним концом

- Прямой австрийский схватывающий узел

- Наиболее часто встречающиеся ошибки

Зачем нужен узел «Австрийский проводник» и как его вязать?

Во время похода без троса не обойтись — он используется для страховки, а также в хозяйственных целях. Умение завязывать узлы понадобится каждому, кто отправляется в долгое туристическое путешествие. Конечно, такие схватывающие плетения нельзя назвать легкими, хотя многие из них можно достаточно быстро освоить. Остановимся подробнее на особенностях вязки и использования «Австрийского проводника».

Что это такое и для чего нужен?

«Австрийский проводник» — это узел из категории незатягивающихся петель, один из наиболее распространённых крепежей в скалолазании. Хотя, конечно, исключительно туристическим его назвать никак нельзя — с давних пор он используется в морском деле, а в наши дни нашел повсеместное применение в бытовой сфере.

«Австрийский проводник» имеет немало преимуществ, благодаря чему он получил востребованность среди тех людей, которые по своей профессиональной специфике вынуждены часто использовать верёвку:

- он прочный и безопасный;

- не сползает вниз;

- может завязываться как в центре троса, так и на его конце;

- относительно быстро развязывается после сильной нагрузки.

Показатель эффективности узла составляет 51-53% — это означает, что прочность веревки после завязывания снижается слабо относительно прямой.

У него имеются и свои минусы, которые оставляют его позади таких популярных альпинистских узлов, как «булинь», а также «восьмерка». Вот некоторые из них:

- «срединный проводник» довольно сложен в исполнении;

- точность и правильность завязанного узла трудно установить на глазок;

- очень сложно завязать этот узел, когда на руках надеты перчатки или свободна лишь одна конечность;

- величину готовой петли поменять нереально;

- края верёвок расходятся под небольшим углом.

Впрочем, если посвятить некоторое время тренировкам и освоить рабочие схемы плетения, то всех этих сложностей можно будет с легкостью избежать. Несмотря на это, узел не рекомендовано применять в случаях, когда от него может зависеть человеческая жизнь.

Основное его назначение в скалолазании — это создание дополнительных участков крепления на тросе. Кроме того, он используется для фиксации средних участков в общей связке скалолазов. Именно так он получил своё наименование «срединный проводник».

Узел можно делать для того, чтобы соорудить веревочную лестницу, поскольку техника позволяет завязать петли относительно близко друг от друга. При подъёме по вертикали альпинист зацепляется за петли руками и вставляет в них ноги. Хотя бывалые скалолазы утверждают, что восхождение по таким ступеням требует значительных физических усилий, к тому же ведет к большому расходу верёвки.

Поэтому на практике вместо такой веревочной лестницы для подъёма берут свободный конец троса — им формируют обвязку и вяжут узел Блейка.

«Срединный проводник» незаменим, если нужно изолировать поврежденный участок верёвки. К примеру, когда во время горного восхождения в каком-то участке она перетерлась или вовсе разорвалась. Данный фрагмент следует провести в центр австрийской петли. Аналогичным образом можно связать две петли различных диаметров — узел не развязывается и прочно удерживает крепление.

В походных условиях нередко случаются травмы, и приходится транспортировать пострадавшего до места оказания помощи. На основе австрийского узла можно соорудить носилки. С этой целью на тросе до центра формируется несколько петель, а затем через них пропускается свободный конец верёвки со связыванием глухой петли. К сформированной прямоугольной конструкции добавляют еще четыре петельки — за них и держат размещенного в импровизированных носилках человека. Тем не менее такая «переноска» вяжется очень долго, поэтому её используют исключительно в тех ситуациях, когда любые другие варианты создания носилок в силу обстоятельств невозможны.

Пропустив коренной участок троса в петлю срединного узла, можно соорудить затягивающуюся петлю. Ее удобно использовать при изготовлении самодельных ловушек во время охоты. На практике техник применения подобного узла гораздо больше. По сути, его можно вязать в любой ситуации, когда важна прочная незатягивающаяся петля.

История возникновения

Свое наименование узел получил в то время, когда скалолазы и простые туристы начали покорять и изучать горную систему Альпы. Первым человеком, представившим описание данного узла, стал Дж. М. Дрю (J. M. Drew). В своей книге он назвал его Lineman’s Loop («Петля связиста»). В наше время узел имеет и другие наименования. К примеру, «срединный проводник», «крепеж среднего», «ездовая петля», а также «бергшаф». Некоторые называют узел «Австрийский проводник» «альпийский бабочкой» и даже просто «бабочкой». Однако такое наименование ошибочно. «Альпийская бабочка» — это принципиально другой крепеж, он используется для иных целей и связывается по иной схеме. Хотя визуально они очень похожи с «Австрийским проводником».

Если повернуть «альпийскую бабочку» и «бергшаф» петельками вверх, то в «бабочке» самую верхнюю петлю, которая фиксирует в узле длинную петлю, можно легко снять с этого самого колышка – это позволит получить стандартный бегущий узел. Со «срединным проводником» такой номер не пройдет, поскольку верхняя петля будет прочно удерживаться нижней.

Это разделяет сферу применения узлов. «Бабочку» можно вязать для улучшения амортизации на рывке, «Альпийский проводник» этим задачам не соответствует.

Существуют документальные свидетельства, которые доказывают, что этот тип вязки узла еще в давние времена применялся в рыболовной сфере и мореходстве, а также в домашнем хозяйстве. В наши дни «бергшаф» имеет широкое применение в самых разных сферах деятельности. Его используют не только в туризме и мореплавании, но также в многоэтажном строительстве, промышленном альпинизме, производстве, животноводстве, охоте и рыбной ловле.

Как вязать узлы австрийский схватывающий

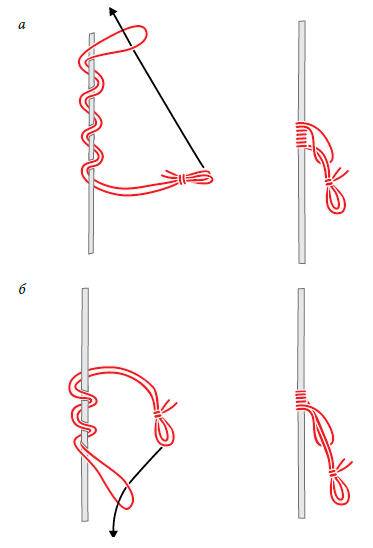

Узел имеет несколько названий: «узел Маршара», «Прусик Клеймхейста», и вяжут его в двух вариантах – прямом и обратном (косом). Прямой вариант узла применяют для натяжения навесной переправы. В этом случае его вяжут из двойного 6–8 мм репшнура и делают снизу вверх 4–6 оборотов петли вокруг основной веревки. Обратный (косой) вариант применяют для самостраховки на вертикальных перилах и при его завязывании формируют 2–3 оборота вокруг перильной веревки сверху вниз. Первое описание такого узла относится к 1840 году.

Узел хорошо держит нагрузку даже на мокрой и обледенелой веревке. Он легко вяжется как на одинарной, так и на двойной веревке, а после снятия нагрузки его несложно распустить. Однако при резком возрастании нагрузки австрийский схватывающий узел может оплавить оплетку основной веревки, что приводит к ее обрыву.

Австрийский схватывающий узел: а – прямой вариант; б – обратный вариант.

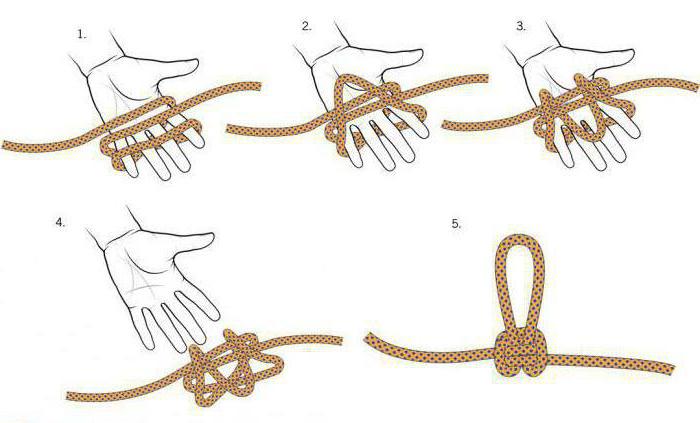

Последовательность завязывания австрийского схватывающего узла

Прямой вариант

1. Репшнуром снизу вверх провести 4–6 оборотов вокруг основной веревки.

2. Завести второй конец репшнура в верхнюю петлю.

3. Затянуть узел.

Обратный вариант

1. Ходовой петлей репшнура сверху вниз сделать три оборота вокруг основной веревки.

2. Завести второй конец репшнура в ходовую петлю.

3. Затянуть узел.

Похожие книги из библиотеки

Ракетные танки

Появление ракетного оружия в 30-е гг. в СССР сразу привлекло внимание конструкторов боевых бронированных машин, были сделаны первые попытки установить ракеты на танки. В 50 — 60-е гг. началось массовое применение ракетного оружия во всех родах и видах Вооруженных Сил Советского Союза, в том числе и в танковых войсках. Были созданы первые серийные ракетные танки. 70 — 90-е гг. стали наиболее плодотворными для развития танкового ракетного вооружения. Практически все отечественные танки стали обладать управляемыми ракетам».

Один из наиболее полных справочников по советским разработкам танкового ракетного оружия.

Боевой товарищ [Лошадь и уход за ней]

Для того чтобы лошадь в течение нескольких лет служила в армии и приносила пользу государству как в мирное, так, в особенности, в военное время, необходим за ней правильный и умелый уход. Если за лошадью плохо ходить и плохо кормить ее. то она и работать станет плохо, а скоро откажется и вовсе служить.

Войсковая лошадь должна быть всегда в полной исправности. Она должна быть здоровой, бодрой и выносливой, для того чтобы в любое время быть в силах выполнить ту работу, которая от нее требуется. Для того чтобы она была настоящим боевым товарищем, выносливым и бодрым, за ней нужно правильно и умело ухаживать, оберегать ее от болезней и стремиться устранить всякие причины, которые вредно могут отразиться на ее здоровье и на ее работоспособности.

«Зверобои». Убийцы «Тигров»

Первые образцы тяжелых самоходно-артиллерийских установок были созданы в Советском Союзе еще до начала Второй мировой. Однако до их серийного производства дело тогда не дошло. Реалии войны, появление в рядах гитлеровских Панцерваффе новых тяжелых танков, заставили советских конструкторов вернуться к разработке тяжелых самоходок.

Вооруженные мощными 152-мм орудиями, эти боевые машины стали наиболее грозным противотанковым средством Красной Армии. Снаряд массой в полцентнера срывал с погона башню «Тигра», проламывал броню «Пантеры». Именно за успехи в борьбе с немецким бронированным «зверинцам» советские солдаты и дали тяжелым самоходкам уважительное прозвище «Зверобой».

«Чудо-оружие» Сталина. Плавающие танки Великой Отечественной Т-37, Т-38, Т-40

Скандально известный Виктор Суворова объявил эти танки «лучшими и единственными в мире» — эдаким «ЧУДО-ОРУЖИЕМ» Сталина, самим фактом своего существования доказывающим агрессивность СССР и намерение завоевать всю Европу: «Советский Союз был единственной страной мира, которая в массовых количествах производила плавающие танки. В оборонительной войне танку никуда плавать не надо, поэтому, когда Гитлер начал операцию „Барбаросса“, советские плавающие танки пришлось бросить из-за непригодности в оборонительной войне, а их производство немедленно прекратить…». Новая книга ведущего историка бронетехники опровергает все эти мифы, восстанавливая подлинную картину боевого применения советских плавающих танков Т-37, Т-38 и Т-40. Выпускавшиеся крупными сериями — в общей сложности более 3500 шт., — они участвовали и в вооруженных конфликтах конца 1930-х гг., и в Великой Отечественной войне, хотя предназначались вовсе не для «вторжения в Европу», а для разведки, дозорной службы и боевого охранения; последний случай их успешного боевого применения зафиксирован в 1944 году. Трофейные танки-амфибии советского производства охотно использовали и противники Красной Армии — не только немцы, но и венгры, и румыны, а в финской армии они служили до начала 1960-х.

Умение вязать узлы пригодится не только в путешествии, но и в повседневной жизни. Издание познакомит читателя с техникой вязания наиболее распространенных узлов – морских, альпинистских, туристических, рыболовных, а также декоративных и бытовых. Пошаговые инструкции, сопровожденные детальными рисунками, помогут успешно освоить эти навыки. Особый интерес представляет глава, посвященная вязанию галстучных узлов.

Разделы Библиотеки

О проекте Арсенал-Инфо.рф

На портале собраны книги, публикции и справочные материалы посвященные современному вооружению, оружию и технике, исторические хроники боевых действий и войн.

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Модерация осуществляетвляется по официальным заявлениям правообладателей.

Узел «Бахмана»: как вязать, пошаговая схема вязки узла, схватывающие узлы

Все о схватывающих узлах

Схватывающие узлы известны альпинистам по всему миру. Их применение напрямую связано с фиксацией вспомогательного репшнура на основной веревке, в качестве элемента самостраховки или при создании других систем. О том, какие узлы относятся к схватывающим, как их вязать и использовать, стоит поговорить более подробно.

Применение схватывающего узла

Служит данный узел для автоматической фиксации груза при случайном срыве. Также схватывающие узлы служат для страховки, натяжения троса, при подъеме и спуска.

На самом деле область применения обширна. Узел сгодится и в промышленных целях и в спасательных операциях. Иными словами узел везде будет впору, где требуется обеспечение надежной страховки в виде узловых соединений.

История узла Бахмана

Первые упоминания о таком карабинном схватывающем узле, относятся к далекому 1947 году. Это был простой в обращении, оригинальный «схватывающий» крепеж с привлечением карабина. Он был придуман и разработан тогда еще молодым, ставшим впоследствии знаменитым альпинистом и горным спасателем инженером-машиностроителем Францем Бахманом, и получил маркировку FB-47.

Применялся такой узел в основном при многодневных восхождениях, так как хорошо зарекомендовал себя при работе даже на обледеневших (мокрых) тросах. Пользоваться им можно было как на одиночных, так и на сдвоенных веревках.

В 1951 году, инструкции по применению такого узла, стали появляться в известных европейских журналах (альпинистских изданиях Австрии, Италии, Швейцарии, Германии).

Учитывая некоторые недостатки (применение карабинов с муфтой, которые в то время были достаточно тяжелыми, относительной сложности в завязывании), Бахман изобретает (1952 г) более простую модель узла. Эта конструкция проста в вязании и подходит для применения на без муфтованных карабинах. Этот крепеж получил более широкую известность во всем мире.

Узел Бахмана, с его описанием, до сих пор, можно ознакомится на многих сайтах интернета, oднако он был убран (90-е года прошлого века) из методичек (учебников) Германии и Австрии. Причиной послужило проскальзывание узла при нагрузке карабина, а не самой петли репшнура. По этому, для остановки падения, карабин отпускается. Такие свойства характерны всем узлам этого типа («схватывающие» карабинные или без использования карабинов), их нельзя удержать рукой, они проскальзывают и не имеют полной затяжки. Так, например классический узел Прусика, не был исключен из пособий. Хотя ему тек же свойственно такое поведение.

Вариации узла «Бахмана»

Узел Бахмана хорошо работает с петлями из плоских строп (что не скажешь о «Прусике»).

Этот способ вязания широко применяется в США (на Европейском континенте используется значительно реже).

Сделанный из таких строп узел без применения карабина, так же используется и на стальных тросах.

Что бы узел хорошо держался на веревках имеющих достаточно тонкий диаметр – необходимо сделать несколько дополнительных оборотов репшнура вокруг основы. Или завязать репшнур после пристегивания полуштыком, под нижней частью карабина.

В этих случаях возможно применение жестких (толстых) репшнуров, которые плохо работают в обычном «Прусике» при подъеме.

Для уменьшения трения при нагрузке и более надежному удержанию, облегчению движения после удаления нагрузки – Бахман придумал использовать в узле, металлические гладкие кольца (1660 г).

Кольца подбирались диаметром (внутренний) около 30 мм, с сечением порядка 5 мм. Их использование позволяло применять узел даже на тросах из стали (толщиной 6 мм). При необходимости кольцо легко можно заменить карабином.

Вариант с полуштыком (под кольцом), создавал надежное стопорение узла (тяга вниз) и легко буксировался по основе (тяга вверх). Использовался при самостраховке на крутых маршрутах восхождения, для среднего участника в связке-тройке.

В то же время (60-е года), Бахман упрощает свой узел с кольцом, заменяя его маленькие петельки, сделанные с помощью узлов:

Обычного «Проводника» |  «Восьмерки» |

Используя одинарный репшнур, сила удерживания узла увеличивается.

В 2003 году появляется схватывающий «Бахман» с применением «слингов» (сшитых петель из стропов).

Схема вязки:

- Вяжется петелька, как можно ближе к сшитой части «слинга».

- Затем она обводится вокруг основы (чем тоньше основа, тем витков больше).

- Конец «слинга» заводится сквозь петельку.

Обзор видов узлов

Вязать любые узлы, относящиеся к группе схватывающих, нужно по схеме, с учетом порядка действий. Сделать все правильно можно только действуя пошагово, без спешки. Поскольку узел является вспомогательным, во время тренировок понадобится подготовить основную веревку и вспомогательную.

Следует изучить схемы вязания разными способами — каждая из них относится к своему типу соединений, имеет определенные отличия. Только в этом случае на склоне все пройдет гладко.

Бахмана

Этот узел формируется на основе петли Прусика с применением альпинистского карабина, установленного на ее конце. Он легко перемещается по основной веревке без нагрузки, удобен в снятии. Вязка не составляет особого труда, достаточно действовать, согласно пошаговой инструкции.

- Приложить карабин основной веревке. Нужно сделать так, чтобы часть с креплением не примыкала к ней, должна быть только длинная прямая.

- Продетый в него репшнур сложить вдвое. Сделать 2-3 оборота вокруг дуги карабина вместе с веревкой.

- Вывести конец петли наружу, поверх карабина.

Под нагрузкой такое крепление обеспечивает плотное примыкание всех элементов к веревке. Карабин не смещается, остается надежно зафиксированным. Для его перевода на другое место достаточно просто ослабить натяжение репшнура.

Также можно дополнительно использовать карабинный стоп-вкладыш. В этом случае его вкладывают в узел Бахмана между 2 и 3 витком, пропуская через основную веревку.

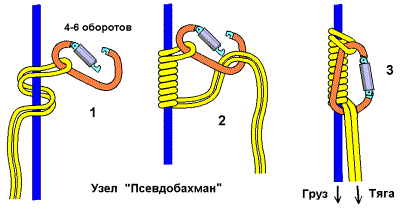

Узел Псевдобахман

В отличие от «Бахмана», при создании этого узла, репшнур обхватывает лишь перильную веревку.

Схема вязания:

|  |

Такой узел хорошо работает только на натянутых тросах, или с подвешенным на них грузом. Можно так же использовать на металлических стропах (диаметр должен быть не более 6 мм). Завязывать такое крепление возможно без отстегивания его от человека или средств тяги.

Недостатком является срывание узла на свободно висящих тросах.

Узел Прусика

Всем, кого интересует, как сделать схватывающий узел, в первую очередь обычно рекомендуют разучить именно этот вид. Прусик носит имя своего создателя – Карла Прусика, который изобрел его в 1931 году. Узел завязывают вспомогательным шнуром диаметром от 6 до 7 мм вокруг основного троса или веревки диаметром от 9 до 14 мм. Прусик передвигается сам по мере передвижения вниз или вверх человека, а в случае срыва мгновенно затягивается, обеспечивая таким образом надежную страховку.

Некоторое время именно прусик безраздельно господствовал среди альпинистов, однако со временем появились многочисленные варианты как его самого, так и схватывающих узлов вообще. Однако до сих пор именно он считается «базовым» и обязательным к изучению.

Последовательность вязки прусика такова:

- берется шнур, предварительно завязанный петлей;

- шнур обматывается трижды вокруг основной веревки так, чтобы она находилась внутри петли;

- убедившись, что все совершенные обороты петли не перехлестываются между собой и лежат ровно, нужно затянуть узел.

Французский прусик

Этот вариант соединения также известен как узел Маршара. Он относится к категории скользящих схватывающих, применяется при перемещении грузов строго в одном направлении. Сначала из репшнура, сложенного вдвое, вяжется петля Прусика, фиксируется двойным или тройным рыбацким узлом. Затем полученная заготовка крепится на основной веревке по следующей схеме.

- Петля Прусика берется в руки.

- Прикладывается к основной веревке серединой. Оборачивается 3 полных раза. Важно следить, чтобы кольца ложились плотно и последовательно.

- Часть шнура с узлом протягивается через остаток края петли. Фиксируется в направлении, в котором будет подвешен груз.

Узел Маршара можно вязать с большим или меньшим количеством петель, дополнять карабином. Чем больше будет соотношение диаметров веревок, тем лучше. Например, для основной в 10-11 мм берется репшнур 5-6 мм.

Французский схватывающий

Он также известен как коса Маршара или автоблок. Такой узел универсален, подходит для работы с репшнурами и стропами. Он отличается легкостью демонтажа при снятии нагрузки. Более того, его можно сместить при необходимости даже в натянутом положении. Автоблок формируется по следующей схеме.

- Готовая петля Прусика накладывается на поверхность основного шнура. Фиксируется 1 концом за карабин.

- Свободный край петли обвивается вокруг основы в 6-7 оборотов, плотными ровными кольцами. Нельзя допускать перехлестов.

- Оставшийся конец репшнура продевается в карабин.

Полученное соединение хорошо подходит для систем типа полиспаст при создании тянущих элементов. Его надежность не раз испытывалась и при работе на подстраховке при спуске по веревке. Некоторым недостатком косы Маршара можно назвать высокие требования к качеству исходного материала.

Важно, чтобы репшнур был мягким, не поврежденным, рассчитанным на заданные нагрузки.

Двойной

Чуть более сложным считается двойной симметричный Прусик. Он может быть обычным или усиленным, формируется из одинарного репшнура диаметром до 8 мм, собранного в петлю. Узел используют на склонах с крутизной не выше 50 градусов, а также на вертикальных перилах, для страховки. Вязать его можно 1 или 2 концами. Самая популярная схема выглядит так.

- Вдвое сложенный репшнур держится в одной руке. В получившуюся петлю снизу помещаются соединенные пальцы другой – большой и указательный.

- Ими прихватываются боковые части сложенной веревки.

- Пальцы сводятся под петлей.

- Действие повторяется. Пальцы не разводятся, с них снимается образованный схватывающий узел.

- В его отверстие протягивается основная веревка.

При усиленном варианте симметричного Прусика действия из пунктов 2 и 3 повторяются трижды. Так можно создать самостраховочный ус, легко поддающийся регулировке. На любое из «плеч» Прусика возможна установка карабинного вкладыша, с обязательным протягиванием через центральный шнур. Он срабатывает как стопор при проскальзывании, помогает избежать проблем при намокании или обледенении веревки.

Одним концом

Вязка узла Прусика 1 концом репшнура тоже иногда применяется. В этом случае действовать нужно так:

- репшнур протягивается по передней части основной веревки;

- обвивается вокруг нее в 2 оборота;

- свободным концом перекрывается прямая часть репшнура, заводится за основную веревку по другую сторону от него;

- формируется петля в один оборот, внутрь нее протягивается свободный конец шнура, узел затягивается.

В этом случае берется репшнур с незакрепленными концами. Такой способ вязки можно рассматривать как альтернативу использованию замкнутого кольца.

Прямой австрийский схватывающий узел

Для организации прямого схватывающего австрийского узла рекомендуется применять основную круглую веревку диаметром от 9 до 15 мм и вспомогательный шнур диаметром от 6 до 7 мм. Чем больше разница в диаметрах, тем прочнее будет схватывать узел.

Двойной шнур обвязывается 4-6 раз вокруг перильной веревки, после чего свободный его конец продевается в петлю в направлении от себя снизу вверх. Такой узел обычно используют на различного рода переправах.

Наиболее часто встречающиеся ошибки

- Во время передвижения по веревке узел находится в руке. При падении альпиниста, узел рефлекторно зажимается в руке и не схватывает веревку. В таком случае процесс торможение осуществляется только за счет силы руки, что приводит к сильнейшим ожогам, падению и полному перетиранию схватывающего узла. Именно поэтому передвигать узел по веревке необходимо толкая его в ту, или иную сторону, а не в коем случае не зажимая в ладони.

- Следите за тем, чтобы второй виток узла шел в противоположном направлении к первому узлу.

- Как правило прусик связывается из веревок разного или одинакового диаметра нежели диаметр опорной веревки (перила).

- Один виток на схватывающем узле вяжется при свершении подъема или спуска, а так же для подъема большого груза. Помните, один виток на альпинистском узле, да и в другой области применения прусика, всегда означает «протравливание», и в случае, когда главная веревка имеет слишком жесткую структуру, обледенение или большое натяжение, малое количество витков может привести к срыву, падению или неконтролируемому спуску человека. Поэтому делают более двух витков на узле.

- Во время подъема на прусике схватывающий узел поднимается по веревке по мере подтягивания его вверх за свободные концы, это приводит образованию перехлестов, которые способствуют ослаблению схватывающего узла после нагрузки. Кроме того, узел толкается по веревке, а не тянется и не обхватывается ладонью.

- При использовании репшнура в течении длительного периода следите за тем, чтобы он был целым и не перетертым. Тщательно осматривайте оснащение до и после его использования.

- В идеале схватывающий узел должен быть длинной на вашу вытянутую руку. В случае срыва, обморожения или травме до узла, находящегося на большей высоте, крайне сложно или практически нереально дотянуться!