- Ортезы при переломе кисти

- Какие фиксаторы используются при переломах

- Мягкие

- Полужесткие

- Жесткие

- Правила наложения и ношения

- Показания для применения кистевых ортезов ORDEKT:

- Как вязать руку при переломах

- Бандажи и ортезы при травмах плеча и плечевого сустава: как выбирать и носить

- Виды травм плеча

- Посттравматические осложнения

- Общие принципы лечения травм плеча

- Бандажи и ортезы на плечевой сустав

- Виды бандажей и ортезов на плечо

- Как выбрать плечевой ортез и бандаж

- 3 заблуждения о применении ортезов и бандажей на плечо

- Заключение

Ортезы при переломе кисти

Перелом — это полное/частичное нарушение целостности кости в случаях, когда нагрузка превышает её прочность.

Под «переломом кисти» подразумевается перелом костей предплечья в их дистальном отделе, то есть в области лучезапястного сустава и костей кисти.

Один из основных видов лечения в таких случаях — иммобилизация места перелома. Наиболее современное и удобное — кистевой ортез.Это ортопедическое изделие для полной фиксации лучезапястного сустава в анатомически правильном положении и оказания небольшого компрессионного воздействия для ускорения заживления поврежденных тканей. Он применяется не только при переломах, но и при ушибах, растяжениях и прочих травмах.

Какие фиксаторы используются при переломах

Ортезы отличаются конструкцией, длиной и материалом. Самый главный критерий — степень фиксации (жесткость).

Ортезы при повреждениях лучезапястного сустава и кисти по жесткости делятся на мягкие, полужесткие и жесткие. У каждого свои свойства, функции и показания для ношения.

Мягкие

Как правило, в качестве материала используют эластичную ткань. Модель обеспечивает легкую степень фиксации (не ограничивая функций сустава).

Действует как аналог эластичного бинта, но его проще использовать.

Основные функции мягких ортезов на кисти:

- Профилактика заболеваний лучезапястного сустава и растяжений.

- Снятие нагрузки с кисти на последних этапах реабилитации после операций в этой области.

- Поддержка сустава при занятиях спортом, где есть чрезмерная нагрузка на кисть.

- Снятие напряжения с лучезапястного сустава (пианисты, строители и др.)

Полужесткие

Конструкция состоит из плотной эластичной ткани, фиксаторов (ремешки и липучки) и ребер жесткости (опционально).

Показания для ношения полужестких ортезов:

- Растяжение связок кисти.

- Профилактика и лечение воспалительных заболеваний лучезапястного сустава и кисти.

- Артрит, артроз.

- Нейропатия (чаще травматическая).

- Реабилитация после травмы, перелома или операции на кисти или лучезапястном суставе.

Жесткие

Основные компоненты конструкции — плотная ткань и жесткие фиксаторы. Альтернатива гипсу. Полностью блокирует движения в лучезапястном суставе.

- Жесткий ортез на кисть накладывается при:

- Переломах костей предплечья (дистальная часть) или кисти.

- Растяжение или разрыв связок.

- Тяжелое течение артрита, артроза.

- Ранний период реабилитации после операции на кисти.

По мере заживления тканей ремни жесткого ортеза можно расслаблять, постепенно восстанавливая подвижность кисти.

Правила наложения и ношения

Самому правильно подобрать модель пациенту невозможно. Это должен делать только врач-ортопед-травматолог, исходя из объема поврежденных тканей, сложности перелома и анатомических особенностей руки пациента.

Неправильно подобранный ортез может спровоцировать серьезные осложнения, включая частичную или полную утрату работоспособности лучезапястного сустава и/или кисти.

Эффективность ортеза и комфорт для пациента во многом зависит от материала изделия. Самые популярные:

- Нейлон. Отличается долговечностью.

- Эластин. Хороший согревающий эффект и воздухопроницаемость.

- Спандекс. Не пропускает воздух (кожа запотевает, появляются раздражения), полностью повторяет контуры кисти.

Ортезы ORDEKT изготавливаются из низкотемпературного термопластика. Это инновационная разработка, включающая в себя все плюсы вышеперечисленных материалов.

Показания для применения кистевых ортезов ORDEKT:

- Иммобилизация разной степени для снижения боли после повреждений связок и сухожилий,растяжений, переломах и операций на лучезапястном суставе, костях запястья и предплечья.

- Травматическая нейропатия периферических нервов (туннельный синдром и стилоидит).

- Поражение лучевого нерва.

- Ревматоидный артрит с поражением лучезапястного сустава.

- Профилактика сгибательных контрактур кисти.

Ортезы не рекомендуется снимать самостоятельно. Лучше доверить это дело врачу.

Ношение фиксаторов сопровождается рядом ограничений. Так, большинство моделей нельзя мочить (портится материал или фиксирующие элементы). Подобные минусы у термопластичных моделей отсутствуют. И в уходе они менее прихотливы.

Как вязать руку при переломах

Под «внутренним шинированием» Буннелл и Бёлер понимают фиксацию костей проведенными через них металлическими спицами. Внутрикостная и чрезкостная иммобилизация не являются новыми методами. Ламботт уже в 1907 году применял внутрикостные спицы и металлическую проволоку.

Гроус в Англии в 1918 году применял фиксацию костей по этому методу. Широкое распространение данного метода фиксации связано с именем Кюнтшера.

Применение тонких металлических спиц Киршнера в хирургии кисти при восстановительных операциях, а также при артродезах введено Буннеллом. Псзже, в 1943 году, Беркман и Майлс предложили фиксацию при косых переломах костей запястья с помощью металлических спиц Кюнтшера, проведенных через головки пястных костей, — это и есть чрезкостная поперечная фиксация.

Кемпбелл и Раш в 1949 году сообщали о новом методе иммобилизации — об эндомедуллярном способе, при котором фиксация достигается проведением спиц через основания пястных костей. В 1951 году эта техника была упрощена Марино-Цукко таким образом, что он вводил спицу в кость со стороны дистального фрагмента (у радиального края головки) сломанной пястной кости. Целесообразность этого метода доказана Саал на большом клиническом материале.

За последние годы методы чрезкостной проволочной фиксации получили широкое распространение. Успех метода заключается в установлении правильных показаний и в хорошей технике. Эта методика является щадящей, доступной и приводит к хорошим результатам. Применяемые при этом металлические спицы имеют различную ширину (0,2—2,5 мм) и разнообразную форму острия. Для достижения стабильной фиксации часто против комплексно действующих сил различного направления нередко применяется несколько спиц или же две перекрещивающиеся.

Они, по возможности, должны идти поперечно к направлению главных силовых линий. Фиксация спицами является чрезвычайно эффективным методом при лечении переломов костей кисти, небольших по размеру, покрытых тонким слоем мягкой ткани, благодаря чему костные отломки легко прощупываются при репозиции. Репозиция отломков костей кисти осуществляется сравнительно легко ввиду отсутствия значительной мышечной тяги на кисти. Большим преимуществом внутри- и чрезкостной фиксации является то, что при этом все суставы кисти остаются свободными. В период лечения этими методами возможно пользование кистью даже во время иммобилизации, что является весьма благоприятным для последующего восстановления функции кисти, учитывая наклонность к ригидности мелких суставов кисти.

Техника внутри- и чрезкостной фиксации проста. Необходимая длина спицы измеряется на рентгенограмме или на кисти. Для введения спицы может быть использовано ручное сверло. На коже производится только небольшой разрез; мягкие ткани оттягиваются с помощью крючков. Спица вводится медленно, во избежание нагревания и связанного с ним нарушения срастания кости. Для перфорации кортикального слоя кости целесообразно применять спицу с ланцетовидным концом.

Для легкого последующего удаления спицы она не должна быть очень короткой, но и не очень длинной, что ведет к развитию реактивных процессов, к перфорации кожи и нередко к ее нагноению. Продолжительность фиксации спицей составляет в среднем 4—8 недель; по истечении этого срока спица удаляется в амбулаторных условиях, что осуществляется лишь через небольшой кожный разрез.

Внутри- и чрезкостная фиксация при помощи спиц Киршнера применяется в хирургии кисти чрезвычайно часто: при переломах пястных костей и фаланг пальцев, при переломе-вывихе Беннета, для фиксации при артродезе, при транспозиционных пластических операциях, при восстановительных операциях, при остеосинтезах, а также при лечении подкожного разрыва сухожилия разгибателя. В последнем случае она служит для поддержания положения переразгибания ногтевой фаланги. После остеотомии костей кисти иммобилизация описанным методом тоже может дать хорошие результаты.

После остеотомии основной фаланги большого пальца для удержания его в правильном положении производилась внутрикостная фиксация (В2).

Для улучшения функции среднего и безымянного пальцев произведена капсулотомия, удаление рубцов и пластика сухожилий. Состояние после операции показано на рис. Г и Д.

При таком состоянии кисти больной мог продолжать свою прежнюю работу

Штрели сообщает о 487 случаях фиксации методом металлических спиц после операций на кисти. Весьма целесообразна иммобилизация методом перекрестных спиц при переломах фаланг пальцев. При переломах костей кисти и пальцев Саал применяет всегда метод фиксации спицами. При лечении 36 случаев переломов костей кисти этим методом Клайфорд получил осложнение всего лишь у одного больного, а именно, воспаление над концом гвоздя.

Бёлер, Пратт, Кескеллс и другие описывают случаи фиксации двумя перекрещенными спицами при подкожном разрыве сухожилия разгибателя в области концевой фаланги. Авторы отмечают, что при этом способе фиксации легко обеспечить положение переразгибания. Ими же получены хорошие результаты при применении метода для лечения свежих переломов. Шинк, при изолированном разрыве сухожилия глубокого сгибателя в основном суставе пальца, в дополнение к тенодезу производит артродез с помощью временной фиксации спицами.

Данный способ фиксации, наряду с преимуществами, обладает и некоторыми недостатками, на которые указывал Фюши. Кости кисти, как правило, хорошо переносят этот способ иммобилизации, однако металлическая спица все же является инородным материалом, и, как показывает опыт Фюши, пястные кости относительно хуже остальных костей реагируют на остеосинтез эндомедуллярного типа.

По данным Фюши, среди 28 больных с переломами пястных костей, у которых репозиция проводилась оперативным путем, а иммобилизация методом фиксации спицами, у 4-х больных отмечалась вазомоторная реакция, напоминающая синдром Зудека, а у трёх больных наступило ограничение сгибания. Тут же следует отметить, что результаты во многом зависят от техники хирурга.

Состояние пальца оказалось настолько удовлетворительным, что больной начал работать до удаления проволоки, и, вместо удаления ее через шесть недель, она была удалена только через 4 года.

На рентгеновском снимке видно, что между средней и концевой фалангой образовался хорошо выраженный костный анкилоз.

Проксимальный конец проволоки искривлен, что является следствием рано начатой работы.

Удаление проволоки в этом случае, разумеется, осуществлять с проксимального конца. Этот случай лишний раз подчеркивает необходимость рентгенограммы перед удалением любой проволоки или спицы.

Внутри- или чрезкостная фиксация проведена нами у 37 больных. А именно:

а) при разрыве сухожилия разгибателя в пределах концевой фаланги в 5 случаях

б) при артродезе в 11 случаях

в) при ротационной остеотомии в 4 случаях

г) при артродезе седловидного сустава в положении противопоставления большого пальца в 3 случаях

д) при различных переломах в 9 случаях

е) при восстановительном остеосинтезе в 5 случаях

Итого: в 37 случаях

По нашему опыту, метод фиксации спицами приводит к хорошим функциональным результатам. Однако следует отметить, что применение его допустимо при наличии соответствующих показаний и при достаточном навыке хирурга. В наших случаях ни разу не наступило нагноение, однако у двух больных наблюдалось искривление введенной спицы и у одного больного спица сломалась. На основании собственного опыта мы пришли к выводу, что стабильная фиксация, избежание искривления и перелома спиц могут быть достигнуты при применении двух перекрещивающихся спиц.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Бандажи и ортезы при травмах плеча и плечевого сустава: как выбирать и носить

Травмы плеча не составляют серьёзной доли в общей статистике травматизма (около 5%), но совершенно справедливо относятся к наиболее дискомфортным для пациента повреждениям. Обусловлено это анатомическими особенностями человеческого скелета, поскольку плечевой сустав является одним из самых подвижных сочленений, что сильно затрудняет его иммобилизацию — главное условие успешного восстановления после любой травмы.

Очевидно, что без надлежащей фиксации травмированного плеча о полном его выздоровлении речи быть не может, но вот вопрос — как зафиксировать столь подвижную и, в некотором смысле, «неудобную» часть тела? Каким образом можно обеспечить полную неподвижность плечевого сустава, который невозможно банально замотать в гипс с той же лёгкостью, как это можно проделать с локтем или коленом?

К счастью, у этой задачи имеется решение, но для начала нужно очертить саму проблему, разобравшись какие бывают травмы плеча и какими последствиями они грозят больному.

Виды травм плеча

Современная травматология различает 5 разновидностей травм плеча и плечевого сустава:

- Перелом: нарушение целостности тела плечевой кости. Встречается достаточно редко — около 2-3% от всех переломов.

- Вывих: полное или частичное расхождение головки плечевой кости и суставной впадины лопатки, с нарушением или без нарушения целостности суставной капсулы.

- Растяжение тканей: частичное нарушение целостности мышц, связок или сухожилий.

- Разрыв тканей: полное нарушение целостности мышц, связок, сухожилий, нервов или сосудов.

- Ушиб: повреждение мягких тканей без нарушения их структурной целостности.

Посттравматические осложнения

К числу осложнений, способных возникнуть вследствие перелома или вывиха плеча, а также растяжения или разрыва тканей, относятся:

- ограничение подвижности верхней конечности (например, рука не поднимается выше уровня плеча);

- нарушение чувствительности руки (часто — онемение), создающее сложности в управлении конечностью;

- снижение способности выдерживать силовую нагрузку;

- нестабильности сустава (частые вывихи);

- развитие воспалительно-дегенеративных заболевания (артрит, артроз)

- хронический болевой синдром.

Общие принципы лечения травм плеча

При любого рода травмах плеча проводимое лечение всегда направлено на создание благоприятных условий для максимально правильной регенерации поврежденных тканей. Пациентам назначается противовоспалительная и противоотёчная терапия, а также обеспечивается ограничение подвижности плечевого сустава с целью минимизации рисков вторичной травматизации — в том числе и микротравматизации, когда регенеративные процессы нарушаются незначительными движениями повреждённой области.

Важно отметить, что именно частичная или полная фиксация (иммобилизация) травмированного плеча в анатомически правильном положении является основным (а в ряде случаев и единственным) необходимым условием для полного восстановления повреждённых тканей.

Задача эта, как уже говорилось выше, достаточно непростая. Несколько десятков лет назад иммобилизацию травмированного плеча обеспечивали громоздкой, а главное весьма увесистой гипсовой повязкой. Теперь же ей на смену пришли куда более лёгкие, удобные и практичные бандажи и ортезы, о которых и пойдёт речь далее.

Бандажи и ортезы на плечевой сустав

Бандаж и ортез для плечевого сустава — это специальные ортопедические изделия, позволяющие фиксировать плечо в заданном положении, делая физически невозможным его отведение в нежелательном (исходя из особенностей травмы) направлении.

Различие между плечевыми бандажами и ортезами не всегда бывает чётким, что обусловлено большим разнообразием моделей, но в целом бандажи чаще применяются для фиксации плеча и предплечья в их естественном положении, а ортезы предназначены для фиксации плеча и предплечья под строго заданным углом.

Виды бандажей и ортезов на плечо

Все ортопедические изделия, предназначенные для фиксации плеча и предплечья после травмы, делятся на три основные группы:

- Ограничивающие. Не допускают отведение конечности в сторону больше установленного предела (угла). Как правило, оставляют возможность ограниченно пользоваться рукой, и лишь оберегают больного от случайных резких движений, которые нежелательны до полного излечения. Применяются при ушибах, растяжении мышц или связок, несильных вывихах, а также в период реабилитации после срастания перелома.

- Иммобилизирующие. Дают возможность полностью обездвижить плечевой сустав, выступая в качестве замены морально устаревшей гипсовой повязки. Применяются при переломах, сильных вывихах и разрывах тканей.

- Корректирующие. Позволяют устанавливать и в последующем регулировать допустимую длину сгибания и угол отведения конечности. Применяются в период реабилитационной разработки плеча после тяжёлых травм.

Помимо основной классификации, плечевые бандажи/ортезы могут распределяться на группы по форме, в которой выполнено изделие:

- Отводящая шина. Средство для иммобилизации сустава и фиксации конечности под строго заданным углом.

- Косыночная повязка. Помогает частично обездвижить и одновременно разгрузить плечевой сустав, принимая на себя вес верхней конечности.

- Анатомический дизайн. Изделие повторяет анатомические контуры плеча и предплечья, создавая минимум удобств при ежедневном ношении.

Также бандажи и ортезы для плеча делятся на право- и левосторонние, а по степени жёсткости самого изделия — на мягкие, полужёсткие и жёсткие.

Как выбрать плечевой ортез и бандаж

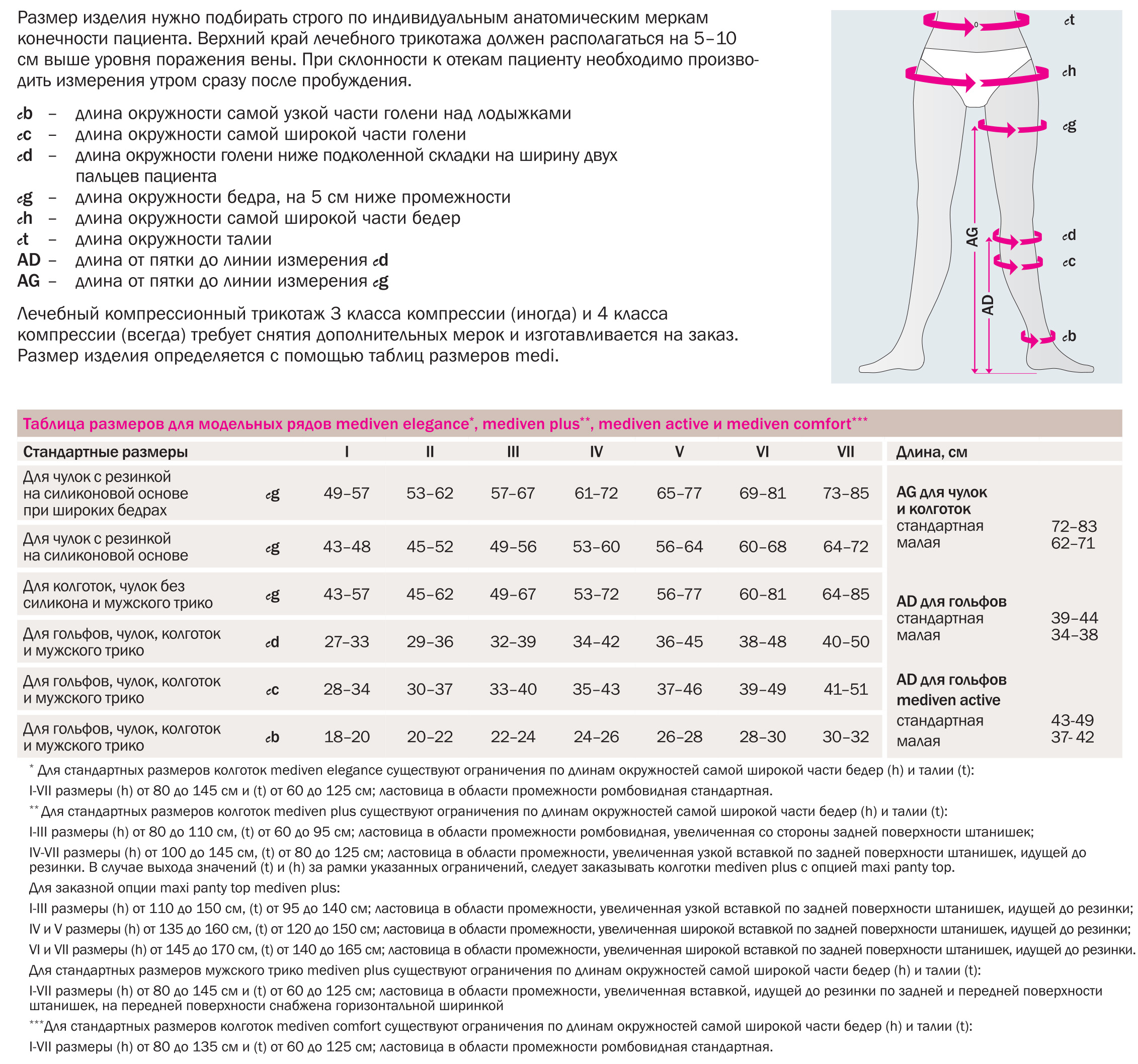

Чтобы подобрать плечевой ортез или бандаж необходимого размера, могут потребоваться следующие мерки:

- полный рост пациента;

- обхват грудной клетки;

- длина руки от плеча до локтевого сустава;

- длина руки от локтя до середины кисти;

- окружность предплечья и кисти руки.

Результаты полученных измерений нужно будет сопоставить с размерной таблицей от конкретного производителя, чтобы подобрать необходимое ортопедическое изделие в рамках размеров конкретной марки.

3 заблуждения о применении ортезов и бандажей на плечо

Миф №1: в бандаже спать придётся только сидя

Как раз наоборот — бандажи и ортезы в большинстве случаев защищают травмированный сустав от случайных повреждений во сне, что даёт пациентам возможность спать на спине. Хотя нужно признать, что при особо тяжёлых травмах (например, множественный перелом плечевой кости) вполне возможно придётся учиться спать полулёжа.

Миф №2: чем жёстче фиксация — тем лучше

Это миф из разряда «Врач сказал пить 1 чайную ложку, а я пью полторы». Носить нужно такой бандаж/ортез, который рекомендован доктором. Излишне жёсткая фиксация при лёгких травмах не принесёт ровным счётом никакой пользы, а скорее наоборот — увеличит период последующей разработки сустава.

Миф №3: лучше всего — загипсовать!

Это как раз абсолютно устаревший способ решения проблемы травмированного плеча. В отличие от гипсовой повязки, бандаж или ортез можно легко снять и надеть обратно, если это требуется для проведения диагностических или терапевтических процедур. Кроме того, гипс сам по себе создаёт лишнюю нагрузку на повреждённую область плеча, что в период реабилитации нежелательно.

Заключение

Ношение бандажа или ортеза при травме плеча — это не вопрос прихоти лечащего врача или даже личного выбора пациента, а терапевтическая мера первой необходимости, без которой перспективы полного выздоровления представляются весьма и весьма сомнительно. Именно поэтому, даже если травма кажется незначительной, но доктор настаивается на бандажировании, лучше послушаться специалиста и выполнить его предписание — ради собственного же, кстати, блага.