Как вязать морской узел хирургия

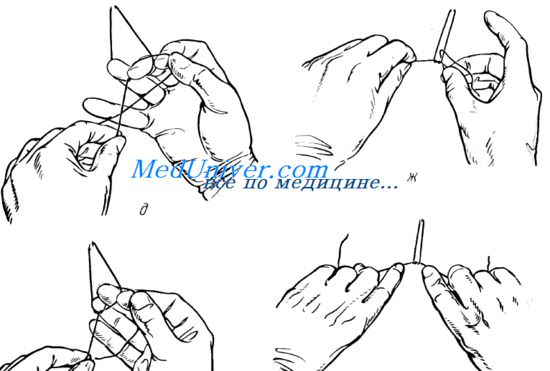

I этап — фиксация нити в исходном положении. Свободные концы нитей удерживают III и IV пальцами, причем правой рукой захватывают нить, идущую от правого края ткани, левой — от левого (зеркальное положение нитей).

II этап — подведение большого пальца под лигатуру. Большой палец правой кисти подводят под противоположную лигатуру, а затем его ногтевую фалангу располагают на этой же лигатуре. Указательный палец правой руки должен находиться под обеими нитками.

III этап— перекрест нитей и подвод нити под палец-толкатель. Большой палец правой руки вместе с нитью смещают книзу, а другую нить, зафиксированную III и IV пальцами правой руки, кладут на обращенную ко II пальцу поверхность большого пальца. Перекрест нитей должен находиться ближе к основанию ногтевой фаланги большого пальца.

Преимуществом данного способа является то, что свободный конец нити проводится через петлю, будучи зафиксированным большим и указательным пальцами. » Для этого свободный конец нити левой рукой подводят на ладонную поверхность большого пальца правой руки и располагают продольно его оси.

IV этап — фиксация свободного конца нити и проведение его через петлю. Нить, расположенную на ладонной поверхности большого пальца, прижимают указательным пальцем. При этом пальцы левой руки освобождают.

Нить, фиксированную ладонными поверхностями большого и указательного пальцев, проводят через петлю так, чтобы ее свободный конец оказался ниже уровня натянутых нитей.

V этап — захват свободного конца нити. Осуществляют большим и III пальцами свободной левой руки.

VI этап — затягивание узла. Нити отводят в стожены и смещают указательными пальцами по направлению к тканям. Угол, образованный натянутыми нитями, должен составлять не менее 180°. Указательные пальцы обеих рук должны постоянно находиться у самого узла.

VII этап — завязывание второго узла. Техника второго узла аналогична таковой первого, но при этом узел завязывают другой рукой.

3-й способ завязывания узлов.

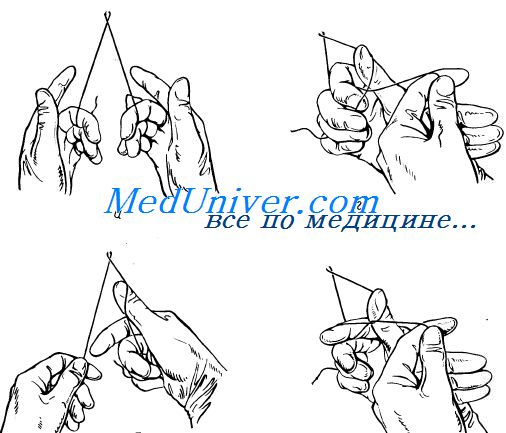

I этап — фиксация нитей в исходном положении. Свободный конец одной нити удерживают большим и указательным пальцами правой руки, другой — большим и средним пальцами левой руки. Следует помнить о необходимости зеркального расположения нитей.

II этап перекрест нитей. III и IV пальцы правой руки помещаются над нитью, зафиксированной правой рукой. Пить, зафиксированную левой рукой, укладывают на обращенную к боль-гному пальцу поверхность указательного пальца правой руки. Перекрест нитей должен находиться на ладонной поверхности IV пальца у основания его ногтевой фаланги.

III этап — забор нити. Ногтевую фалангу III пальца заводят за нить, зафиксированную большим и указательным пальцами той же руки. При выпрямлении пальца нить оказывается между обращенными одна к другой поверхностями III и IV пальцев.

IV этап — проведение нити. Нить, зафиксированную III и IV пальцами, проводят под петлю так, чтобы ее свободный конец полностью прошел через петлю.

V этап — фиксация проведенной через петлю нити. Свободный конец нити большим пальцем прижимают к ладонной поверхности III пальца. При этом указательный палец находится над нитью.

VI этап — затягивание узла. Осуществляют путем отведения нитей в противоположные стороны под углом не менее 180° и смещением узла указательными пальцами обеих рук.

VII этап — завязывание второго узла. Техника завязывания второго узла аналогична таковой первого, но при этом второй узел завязывают противоположной рукой.

Как вязать морской узел хирургия

I этап — фиксация нитей в исходном положении. Свободные концы обеих нитей перекрещивают и удерживают большим и указательным пальцами обеих рук.

II этап — перекрест нитей. III палец правой руки помещают над фиксированной этой рукой нитью. Нить, фиксированную левой рукой, укладывают на ногтевую фалангу III пальца.

III этап — забор нити и проведение ее через петлю. Ногтевую фалангу III пальца заводят за нить, фиксированную этой же рукой. При разгибании пальца нить, расположенную на его тыльной поверхности, проводят через петлю.

IV этап — фиксация проведенной через петлю нити. После проведения через петлю свободный конец нити прижимают большим пальцем к ладонной поверхности III пальца. При этом указательный палец располагают над нитью.

V этап — затягивание узла. Нити отводят в противоположен) сторону. Указательными пальцами обеих рук узел смещают по направлению к тканям.

VI этап — завязывание второго узла. Техника завязывания второго узла аналогична таковой первого, но при этом второй узел завязывают противоположной рукой.

5-й способ вязания узлов.

I этап — фиксация нитей в исходном положении. Свободные концы перекрещенных нитей удерживают III и IV пальцами обеих рук, причем нить, удерживаемая правой рукой, должна располагаться выше.

II этап — перекрест нитей. Большой палец правой руки заводят под нить, удерживаемую той же рукой. Нить, зафиксированную левой рукой, заводят под указательный палец правой руки и смещают кверху, перекрещивая с противоположной нитью у основания ногтевой фаланги большого пальца правой руки.

III этап — забор нити и проведение ее через петлю. Ногтевую фалангу указательного пальца заводят за нить, удерживаемую правой рукой ниже перекреста нитей. При разгибании пальца нить проводят через петлю.

IV этап — фиксация проведенной через петлю нити. Проведенную через петлю нить вначале фиксируют большим и указательным пальцами правой руки, затем — большим и III пальцами той же руки. К концу выполнения этого этапа указательный палец должен располагаться над нитью.

V этап затягивание узла. Нити отводят в противоположные стороны и узел смещают указательными пальцами обеих рук.

VI этап завязывание второго узла. Техника завязывания второго узла аналогична таковой первого, но при этом второй узел завязывают противоположной рукой.

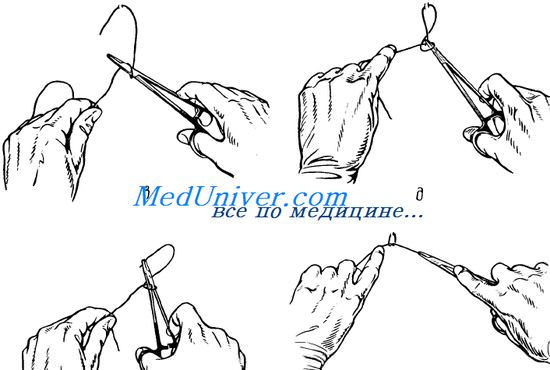

Техника инструментального завязывания узлов.

После проведения нити через ткань ее длинный конец фиксируют левой рукой. Иглодержатель, удерживаемый правой рукой, помещают над длинным концом нити. Поворачивая иглодержатель по часовой стрелке, наматывают на него длинный конец нити, после чего, раздвинув бранши, иглодержателем захватывают свободный конец нити. Зафиксированный иглодержателем свободный конец нити проводят через петлю и затягивают узел, смещая его по направлению к тканям указатель ным пальцем левой руки.

Для завязывания второго узла длинный конец нити также наматывают на иглодержатель, вращая его уже против часовой стрелки.

Если для завязывания узла используют два инструмента, то такой способ называют аподактильным.

Хирургический узел — основа оперативной техники

На сегодняшний день известно более чем 2000 типов узлов для соединения нитей, шпагатов и тросов. Однако, при наложении швов и лигатур хирурги применяют не более десятка вариантов узлов. Более того, каждый хирург использует в повседневной практике всего два – три наиболее отработанных типа узла. При этом, по данным многочисленных руководств по оперативной хирургии, тип узла может и должен зависеть от применяемого шовного материала, глубины раны, натяжения сшиваемых тканей, а также от нагрузки, приходящейся на рану в послеоперационном периоде. Известно, что мультифиламентные нити легче в обращении и лучше держат узел, чем монофиламентные. Вы наверняка удивитесь, узнав, что практически для каждой синтетической нити рекомендуются специфические способы формирования узлов.

Помимо различия в структуре создаваемых узлов имеются известные различия и в способах их формирования. В некоторых ситуациях узлы завязываются с помощью пальцев только одной руки; в других случаях завязывание производится с помощью инструментов. «…главное — …умение шить и завязывать узлы двумя-тремя пальцами вслепую, на большой глубине, т. е. проявляя свойства профессиональных фокусников и жонглеров», — писал С. С. Юдин. Сегодня объективно самым сложной является процедура интракорпорального формирования узла при эндоскопических вмешательствах, когда применяются исключительно инструментальные манипуляции.

Безусловно, те известные рекомендации по технике завязывания узлов, которые мы узнаем еще в Alma mater, становятся естественными и привычными через годы, по мере накопления опыта. Именно тогда уходит спешка, торопливость и порывистость движений («Festina lente!»), приходит ощущение необходимого и достаточного натяжения нити и тканей при завязывании узла. Тем не менее, опыт – субстанция весьма субъективная. Поэтому мы считаем необходимым привести для коллег, только начинающих осваивать премудрости хирургии, основные принципы формирования хирургического узла.

Основное требование к хирургическому узлу – его прочность, то есть стабильность и неспособность к самопроизвольному развязыванию за счет скольжения нитей относительно друг друга.

Следует отдавать предпочтение самому простому способу формирования узла, но при условии, что простота будет не в ущерб надежности.

Многочисленные пели в узле не всегда повышают его прочность, но всегда и значительно увеличивают количество шовного материала в ткани, гарантированно усиливая при этом тканевую реакцию на инородное тело. Концы нитей следует отсекать настолько коротко, насколько возможно для того, чтобы не распустился крайний узел.

Усилие, прикладываемое к нитям при затягивании узлов, должно быть направлено только на поддержании нитей в натянутом положении, петля при этом должна скользить свободно. В противном случае сила, «проталкивающая» петлю вниз, будет способствовать перетиранию нитей. Наиболее часто это неприятное явление происходит на 3-5 узле.

В случае разрыва нити, вне зависимости от числа уже сформированных петель, данный шов необходимо снять и наложить новый. Недопустимо накладывать рядом так называемый «страховочный» шов.

Узел вяжется кистью, а не всей верхней конечностью. Расхожее утверждение о том, что если нити рвутся на втором узле, то они исходно плохого качества, лишено всяких оснований. Критерий правильно подобранного усилия при затягивании нитей – возможность использования шовного материала на 1-2 единицы тоньше обычного.

Чрезмерное затягивание узла не повышает его прочность, а, напротив, приводит к ишемизации тканей и последующему прорезыванию швов. Не нужно использовать признак побледнения тканей, как критерий надежности сопоставления.

После формирования первого узла нити должны находиться в натяжении до опускания второго, закрепляющего узла. Распускание узла с нарушением аппроксимации тканей происходит именно на втором узле. Для обеспечения максимальной надежности узла в особо ответственных ситуациях лучше пожертвовать темпом и многократно «поменять руки» или способ формирования узла. При формировании крайнего узла обычно рекомендуется затягивать нити в направлении, близком к горизонтальному.

Нестабильность монофиламентного узла – объяснимое, но не неизбежное явление. При методично сформированном узле нити монофиламента уплощаются и фиксируются друг относительно друга. При этом приложение избыточной силы (дотягивание) противопоказано: именно монофиламентные нити вследствие чрезмерной деформации могут потерять до 80% своей прочности. На монофиламентных нитях рекомендуется вязать не менее 4 узлов. Существует правило, согласно которому у монофиламентов число узлов на нитях, начиная с 5/0, равно числу «нулей» плюс один узел.

Несмотря на то, что полифиламентные нити характеризуются значительно меньшей тенденцией к развязыванию узла, пренебрегать правильной техникой их завязывания не следует. Количество узлов при завязывании полифиламентных нитей – не менее трех. Большинство современных полифиламентов – комплексные нити и по своим свойствам приближаются к монофиламентам. Поэтому для данного типа шовного материала рекомендуется вязать не менее 4 узлов.

И, наконец, фактором, без сомнения оказывающим принципиальное влияние на прочность и стабильность узла, является его структура, определенная правильным расположением нитей друг относительно друга при завязывании. J. Herrmann, предметно занимавшийся изучением проблемы хирургического узла пришел к выводу о том, что «Надежность узла оказалась более вариабельной характеристикой, чем прочность (хирургической нити). Кроме присущих самому материалу свойств, завязанные разными хирургами узлы демонстрируют значительные вариации в надежности, и даже один и тот же хирург в разное время завязывает узлы по-разному».

Как показывает практика в подавляющем большинстве случаев взаимное расположение нитей в узле возможно в трех основных вариантах: «морской», «хирургический», «бабий». Остальные варианты («тройной», «академический» и т. д. ), часто упоминаемые в литературе, являются их производными.

Существует достаточно много способов формирования хирургических узлов: и традиционных мануальных, и частично инструментальных, и полностью аподактильных. Поэтапная техника их выполнения подробно изложена во многих руководствах. Позволим себе привести лишь три наиболее популярных способа формирования хирургических узлов. Следует заметить, что вне зависимости от способа формирования структура узла должна получаться во всех случаях стандартной, то есть – гарантированно надежной.

Морской узел считается наиболее простым в освоении и надежным способом соединения нитей. Морской узел считается вполне достаточным для шелковых нитей. Однако, для других полифиламентов и, тем более, монофиламентных нитей необходимо формирование дополнительных петель на морском узле. Для правильного формирования этого узла, как правило, требуется обязательная смена нитей в руках, хотя существует методика формирования этого узла и одной рукой. Достаточно не поменять нити в руках и получается другой, «бабий», узел с совершенно иными свойствами. Структура этого узла не обеспечивает надежной фиксации нитей друг относительно друга и совершенно закономерно «бабий» узел, вне зависимости от вида нити, склонен к самораспусканию. Тем не менее этот узел очень прост в исполнении и требует минимальных затрат по времени. Возможно поэтому этот узел, формально неприемлемый в хирургии, используется в реальной жизни весьма часто. Не правда ли?

Хирургический узел является видоизмененным вариантом морского узла и отличается формированием двухоборотной первой петли. Двойной оборот нитей первой петли значительно повышает стабильность узла. По этой причине именно хирургическим узлом пользуются в ситуациях, когда недопустимо распускание первой петли (например, при лигировании крупных сосудов). Тем не менее, и хирургический узел в моноварианте недостаточен для монофиламентных нитей. Хирургический узел требует больших затрат времени и потенциально может способствовать перетиранию нити при затягивании первой, двойной петли. Кроме того, следует понимать, что отсутствие смены нитей в руках при формировании второй петли хирургического узла превращает его в обычный «бабий» узел.

Одним из популярных методов формирования узлов является так называемый «американский», или «гинекологический», или «метод скользящей петли». Официальное название способа формирования узла – задний способ с участием трех пальцев. При этом одна нить удерживается неподвижной пальцами одной руки, а пальцы другой руки формируют и низводят скользящую петлю вниз. Узел позволяет быстро формировать и низводить одну петлю за другой. Он является одним из самых «быстрых» способов — на формирование петли при достаточной тренированности уходит меньше секунды! Важное преимущество способа заключается также в том, что во время формирования петли переплетение нити постоянно удерживается руками (ни одну из нитей не отпускают и, соответственно, повторно не захватывают), что уменьшает вероятность погрешностей при завязывании. Недостатком способа является невозможность надежно контролировать натяжение нитей первой петли (если способ применяется для формирования второй петли узла), поэтому данный способ желательно применять для формирования первой, третьей и последующих петель, где не требуется постоянного контроля за натяжением нитей, как для формирования второй петли (И. В. Слепцов, Р. А. Черников; 2000). При этом следует учитывать, что без смены нитей в руках получается цепочка узлов по типу косички, характеризующаяся минимальной стабильностью и способностью к саморазвязыванию вне зависимости от количества сформированных петель. В данном случае большое количество эффектно «накинутых» петель лишь создает опасную иллюзию прочности узла. Тем не менее, при своевременной смене нитей в руках и формировании двухоборотной петли даже при «американском» методе получается стандартный морской или хирургический узел соответственно.

Сказанное выше порождает закономерный вопрос: если морской и хирургические узлы недостаточны для формирования надежного соединения современных нитей и обязательно требуются дополнительные петли, то сколько этих петель необходимо и какова должна быть их конфигурация? Действительно, последовательность отдельных петель – крайне важный фактор, влияющий на прочность узла. Существует отдельное понятие, дискретно описывающее эту последовательность – так называемая «формула узла». В ней цифра 1 обозначает одинарную петлю, цифра 2 — двухоборотную петлю, цифра 3 – трехоборотную петлю. Таким образом, морской узел будет выглядеть по этой формуле как 1-1, хирургический узел – 2-1. Используя «формулу узла», очень несложно описать способ формирования узла у разных нитей. Так, шелк вяжется по формуле 1-1 или 2-1. Синтетические полифиламентные нити без оболочки также можно вязать по формуле 2-1 или 1-1-1. Узлы из комплексных нитей (полифиламенты в оболочке) формируются по формулам 1-1-1-1 или 2-1-1. Аналогично, для монофиламентов (в общем случае) следует использовать формулы 1-1-1-1-1 или 2-1-1-1 или 2-2-1 или 2-1-2. Как указывалось выше, с уменьшением диаметра нити меньше 5/0 на каждый «0» следует добавлять к уже сформированному узлу по одной петле. Следует напомнить, что во всех случаях речь идет о дополнительных петлях, формирующихся по принципу морского или хирургического, но никак не «бабьего» узла. Справедливости ради следует отметить, что существуют значительно более сложные формулы узла: узловой код Тера и Аберга, уточненный петлевой код. Однако, учитывая крайне малую распространенность подобных обозначений, авторы позволили себе воздержаться от их описания.

Все замечания относительно методики формирования хирургического узла, основанной на опыте традиционных («открытых») операций, в полной мере относятся и к эндоскопическим вмешательствам. Здесь также должны быть сформированы классические морской или хирургический узлы с необходимым количеством дополнительных петель. Узел при эндоскопических операциях может быть сформирован либо экстракорпорально, либо интракорпорально. В первом случае проксимальный конец нити остается снаружи, дистальный конец вместе с иглой после прошивания также извлекается через троакар из брюшной (плевральной) полости, узлы формируются с применением обычной мануальной техники и низводятся в полость пушером. Во втором случае игла с нитью полностью проводится в полость, после прошивания ткани петли узла формируются иглодержателем и диссектором (граспером), при сформированном и затянутом узле обе нити отсекаются и удаляются через троакар наружу. Преимуществом экстракорпорального способа является возможность постоянного натяжения нитей, что гарантирует отсутствие распускания первого узла. Именно поэтому экстракорпоральный узел рекомендуется при шве сравнительно малоэластичных тканей, а также в ситуациях, когда распускание узла чревато весьма неприятными последствиями (например, лигирование крупных артерий).

Наиболее популярным способом экстракорпорального формирования узла является методика, предложенная L. Roeder. При этом создается многопетлевой, скользящий лишь в одном направлении и поэтому гарантированно нераспускающийся узел. После формирования вне брюшной (плевральной) полости узел Редера низводится через троакар пушером и прочно фиксирует прошитую или лигированную структуру. Распустить сформированный узел Редера уже невозможно.

Интракорпоральный узел значительно сложнее в плане технического освоения, сопровождается неизбежным захватом нити инструментами, контроль натяжения нитей после формирования первой петли практически невозможен. По этой причине при интракорпоральном шве предпочитают использование полифиламентных шовных материалов для большей стабильности узла. Несмотря на это, интракорпоральная техника формирования узла используется более часто, чем экстракорпоральная, поскольку при правильном исполнении требует значительно меньших временных затрат и не нарушает темпа операции.