- Игра в прятки… или…

- Как спрятать нитки другого цвета при вязании крючком

- Прячем кончики нитей незаметно. Мой приёмчик.

- Даже когда в пряже попадаются места с узелками, где произошло обрывание нити, я эти узелки чаще всего отрезаю и прячу нитки по-своему.

- Прячем кончики в вязаном полотне

- Бой, которого не было

- Как ввести новую нить того же цвета

- Основной принцип

- Место имеет значение

- Инструмент

- Какую длину оставлять?

- Когда заправлять и отрезать?

- Если нить скользкая

- § 4. Как спрятать концы нитей

Игра в прятки… или…

Как спрятать нитки другого цвета в процессе вязания крючком…

Друзья, многие из нас задаются вопросом, как сделать изделие так, чтобы оно выглядело аккуратным… особенно это актуально при вязании в несколько цветов. Кончики нитей разного цвета нужно как то спрятать, чтобы они не болтались и не портили внешнего вида. Некоторые мастера предлагают прятать ниточки после окончания изделия — это можно делать крючком или иглой… Но прятать кончики можно и в процессе вязания… Давайте рассмотрим эту операцию на примере вязания мотива «африканский цветок» .

Как спрятать нитки другого цвета при вязании крючком

- делаем петлю , провязываем начальный ряд, стягиваем петлю, закрепляем узелком.

2. Второй ряд у нас предполагается замена цвета…

— для плавного перехода цвета нужно:

но у нас есть два «хвостика» — остаток нити от первого ряда и хвостик нити от начала второго ряда…

ещё есть нить от первого ряда не обрезанная т.к. я предполагаю её использовать ещё и в последнем завершающем ряду мотива, поэтому её следует лишь закреплять в последующих рядах (что бы она не болталась))), а не прятать.

«Хвостик» же от начала второго ряда (жёлтый) и бежевый от первого ряда нужно спрятать.

Продолжаем вязание согласно своей схемы… хвостики всё время находятся «по ребру» мотива и получается что, они оказываются внутри «второго ряда».

Далее провязываем ряды жёлтым цветом

Подсоединяем нить оранжевого цвета))) По аналогии со вторым рядом. Т.е. на стадии провязывания соединительного цвета уже меняем нить

А длинную ниточку «цепляем в каждом ряду». (на фотках этого не запечатлено, к сожалению)))

В итоге получаем:

Лицевая сторона мотива

Прячем кончики нитей незаметно. Мой приёмчик.

🔸️Я не ошибусь, если скажу, что любая вязальщица, которая хоть раз довязала своё изделие до конца, сталкивалась с ситуацией, когда пора заправлять кончики нитей , а сделать это сложно по разным причинам.

🔸️Бывает очень скользкая пряжа, такая, как вискоза или шёлк, например. Она никак не хочет закрепляться, все концы то и дело норовят выскочить со своих мест.

Многие, я знаю, применяют специальный клей, который легко фиксирует кончики ниточек на изнанке, не давая им расползтись.

🔸️Однако у клея есть, на мой взгляд, два существенных минуса:

- Любой клей токсичен, даже самый безопасный, и у людей с более чувствительной кожей может вызвать раздражение.

- Даже самое малое количество клея может лечь не очень удачно и будет колоть тело. Мелочь, а неприятно. Каждый раз почесывать то место, где сидит клей — наверняка, не то удовольствие, ради которого люди покупают вещи ручной работы.

🔸️Есть еще третий минус, но он субъективный, так сказать. Минус скорее для мастера. Приклеив ниточки и передав вещь покупателю, я бы очень переживала, как там моя работа, в каком режиме ее носят, насколько растягивают туда-сюда и, возможно, клей при такой носке отклеится довольно быстро. Спрятав кончики традиционным способом — крючком или иглой — я чувствую себя гораздо увереннее в качестве своей работы.

🔸️Другой способ не дать нитке убежать — завязать узелок у места смены мотка. Он может быть очень маленьким и незаметным и хорошо держать нити на месте. Но я не очень люблю делать какие бы то ни было узлы в полотне.. Мне кажется, что они заметны и выглядят непривлекательно.

Даже когда в пряже попадаются места с узелками, где произошло обрывание нити, я эти узелки чаще всего отрезаю и прячу нитки по-своему.

🔸️Я сейчас в процессе довязывания очередной летней хлопковой футболки. Подходит время заправлять кончики. И сегодня я хочу поделиться с вами своим незамысловатым способом, как это делать.

🔸️Ниже будет много фоток, всё постаралась отснять максимально наглядно, но если вдруг у вас всё-таки возникают вопросы, ✏ пишите их в комментариях, я всем всегда отвечаю.

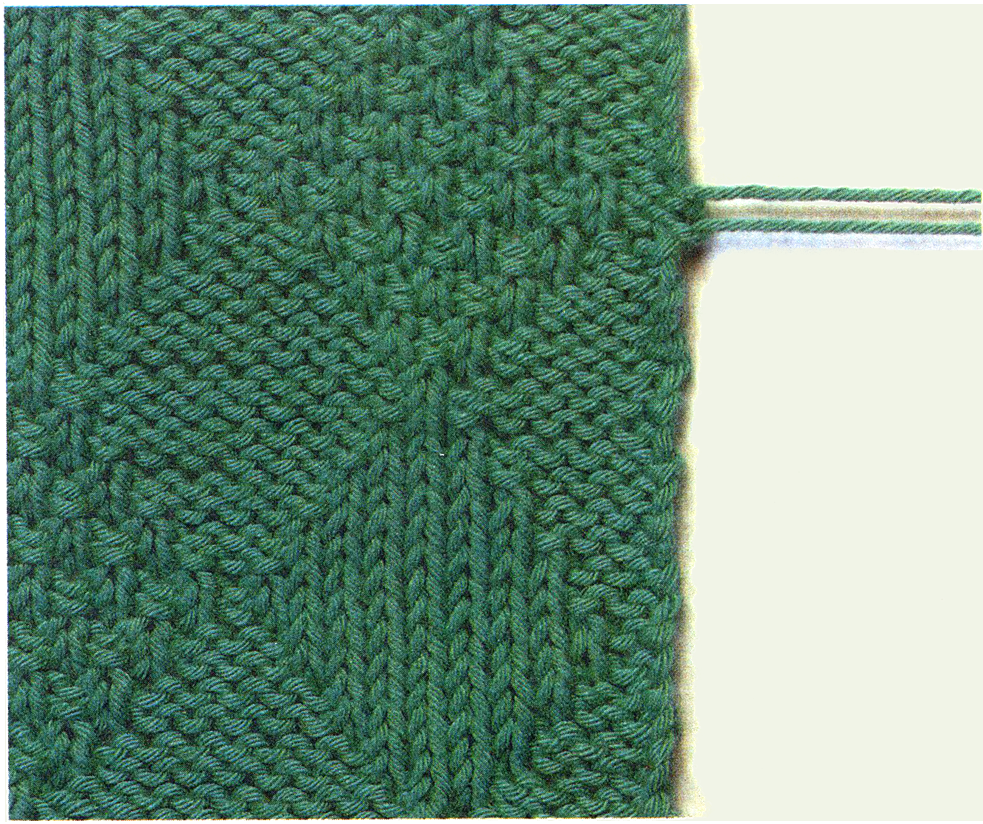

🔸️Итак, вот закончилась наша рабочая нить. Не делая никаких узлов☝️, я просто продолжаю вязать полотно новой нитью от нового мотка.

Кончики до конца работы я оставляю незакрепленными и в конце всё закрепляю разом.

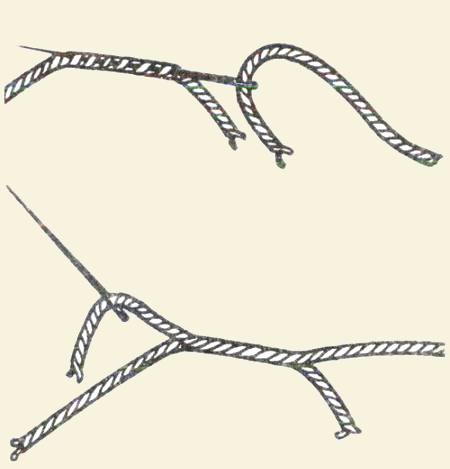

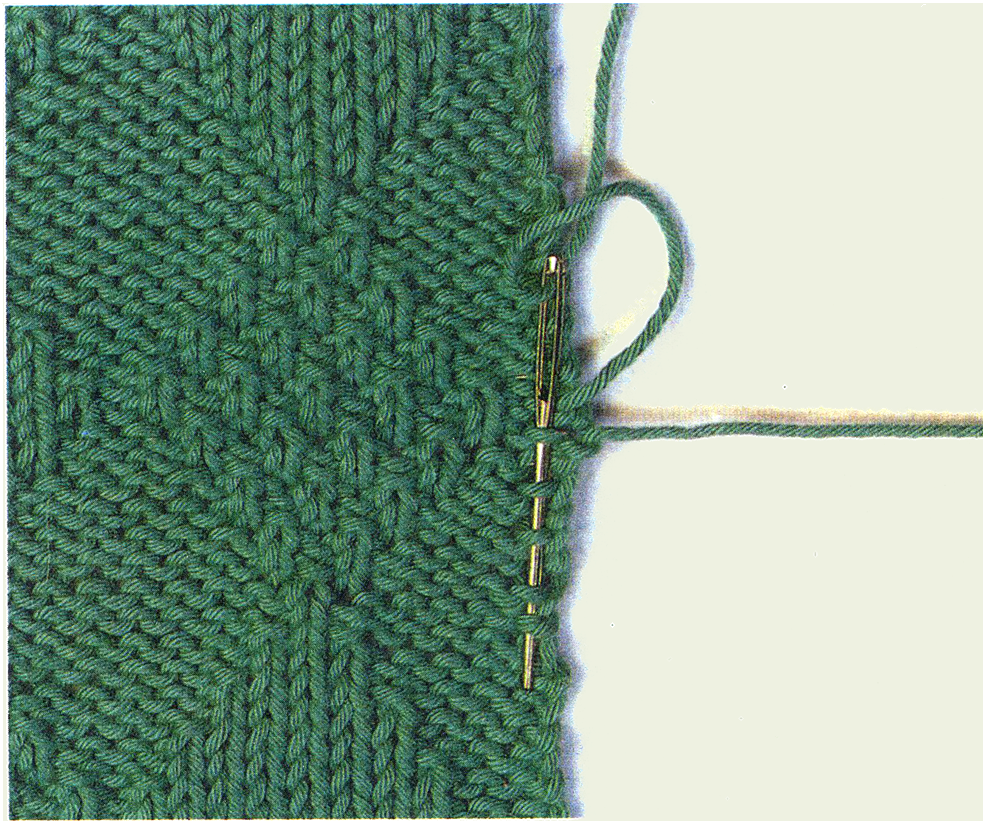

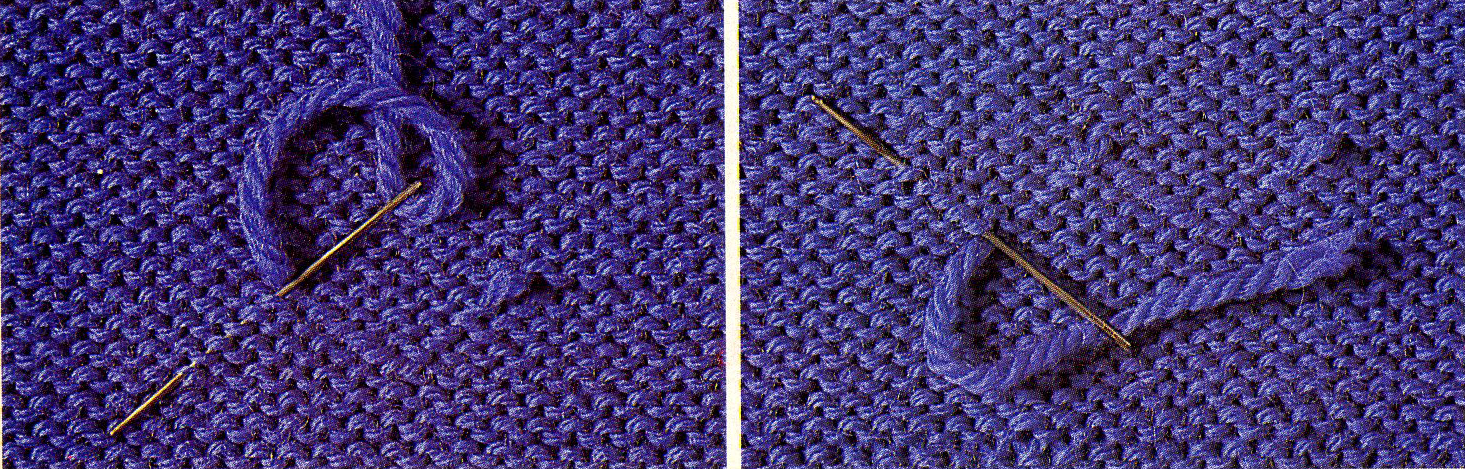

🔸️Обратите внимание, для закрепления нитей я использую иглу с более острым кончиком, такую, чтобы она могла легко разделять полотно нити и проходить как бы внутри нити.

Мне кажется, что так ниточка, которую мы хотим спрятать, имеет меньше шансов вылезти наружу.

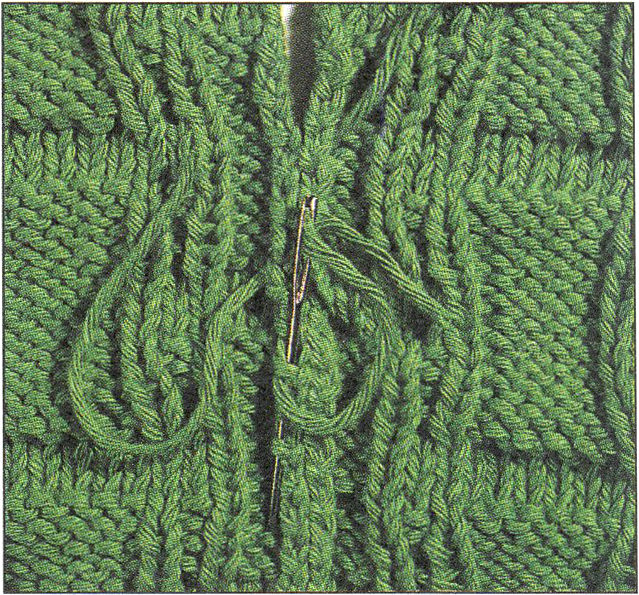

🔸️Подобрав правильную, удобную иглу, вдеваем в нее нить и продеваем иглу в изнаночные бороздки петель наискосок (см.фото). Эти диагональные линии в полотне хорошо видны.

Прячем кончики в вязаном полотне

Ох, как мне не хватало этой информации, когда только начинала рукодельничать. Никаких толковых ответов на запросы поисковик не выдавал. И первая книга по вязанию лаконично советовала «спрятать кончики в конце работы», не распространяясь, КАК и КУДА их засовывать.

Спустя два года руку набила: концы не вылезают, дырок не образуется, а нить, действительно, спрятана на изнанке так, что этого не видно с лицевой стороны.

Наверняка, бывалым вязальщицам здесь новой информации не сообщу. Но, возможно, помогу новичкам.

Бой, которого не было

Заправлять концы — геморрой. Это не сразу осознаешь, но когда берешься за первое сшивное плечевое изделие, их количество потрясает. А если это еще и многоцветное вязание. кажется, заправляешь нитки столько же, сколько вяжешь рукав.

Поэтому там, где можно обойтись без «заправки», нужно принять превентивные меры.

Прятать кончики сразу внутрь вязания, когда работаешь крючком.

Когда заканчивается один моток и начинается другой, можно сваливать чистошерстяную пряжу. Просто покатать концы двух нитей вместе мокрыми руками.

Концы нити в виде шнурка можно протянуть один в другой с помощью иглы.

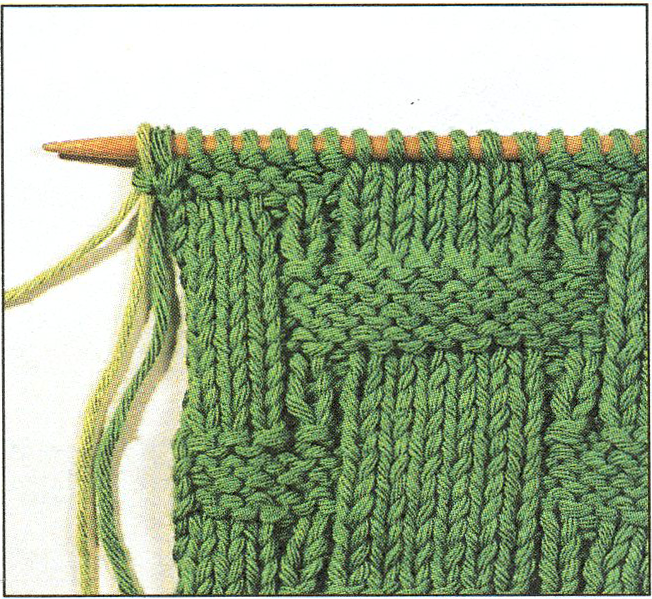

При многоцветном вязании концы нитей вплетать по ходу работы.

Как ввести новую нить того же цвета

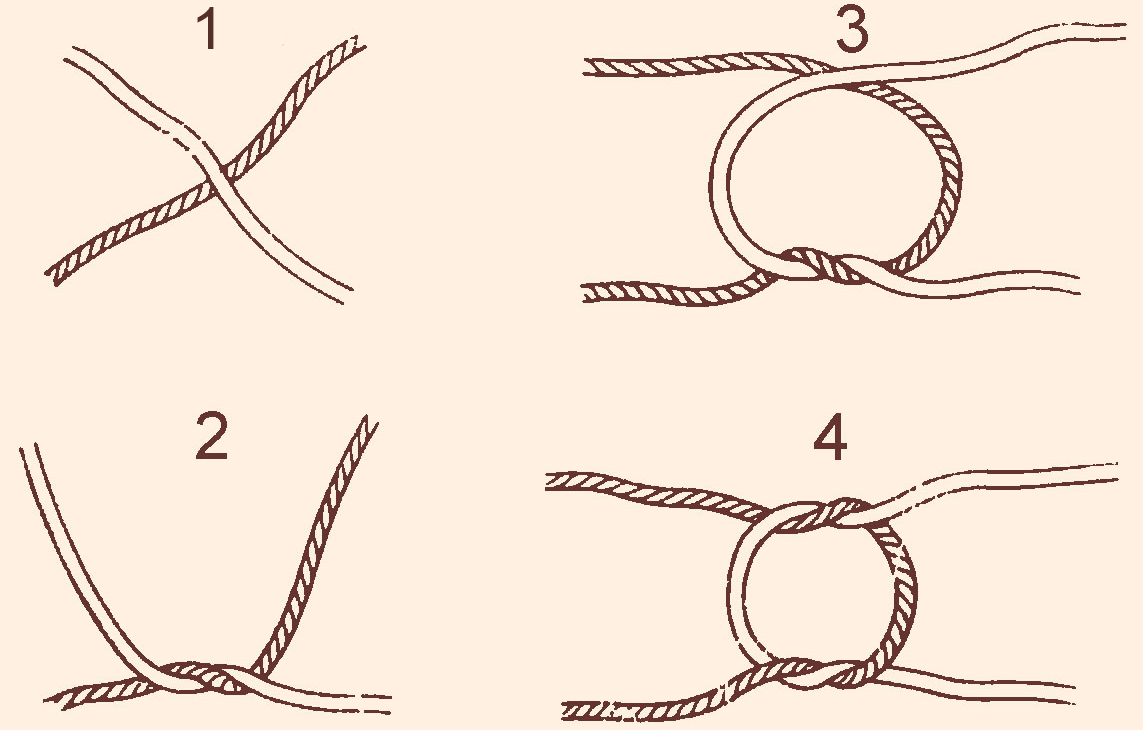

Обычно, я расслаиваю пряжу перед тем, как ввести новый конец. Отделяю половинку нити от старого мотка, присоединяю к ней половину нити от нового и провязываю несколько петель. Затем оставляю в работе только новую нить. В результате получается 4 тонких кончика, которые прячем «по рисунку».

Основной принцип

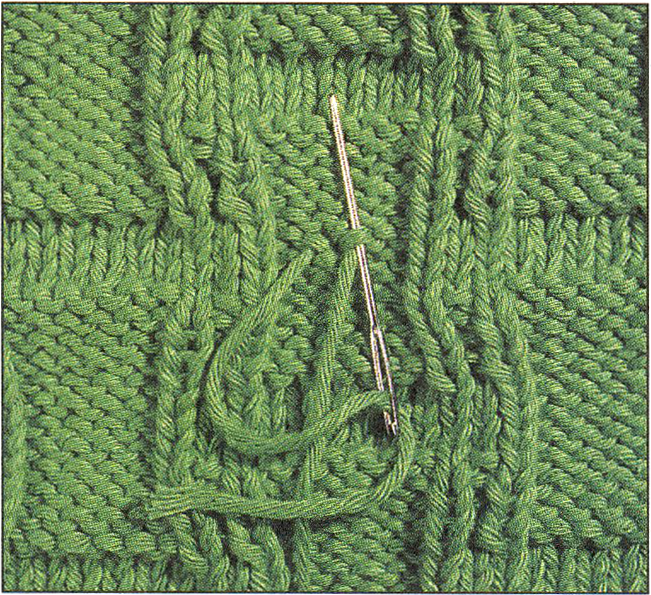

Чтобы нить «спряталась» на изнанке нужно повторять очертания петель рисунка. Как бы идти за нитью: куда входит, что огибает и куда выходит. Если соблюдать этот принцип, то даже контрастную нить (при достаточно плотном вязании) будет не видно после заправки.

Например, в изнаночной глади траектория будет такой.

В резинке нить заправляется так.

Если нитка толстая, лучше предварительно ее расслоить и прятать тонкие кончики независимо друг от друга.

Место имеет значение

Я стараюсь подгадывать ввод новой нити так, чтобы потом было удобно прятать концы. Если вяжу поворотными рядами, сделаю это в начале или в конце ряда: спрятать нити в швы проще, чем в блок ровного полотна. Если вяжу по кругу, постараюсь дотянуть до боков, внутренней поверхности рукава. Чтобы стыки находились на максимально непримечательном участке.

Легко прятать нити в край, обработанный полым шнуром. Если с одной стороны изделия есть i-cord (у полочки кардигана, например), буду концентрировать рядом все возможные концы.

Стараюсь распределять спрятанные нити так, чтобы на одном участке был только один заправленный отрезок. То есть заправляю все влево, или все вправо, или все вниз. Иначе утолщение полотна будет заметно даже при правильной заправке.

Инструмент

Прячу нити тупыми вязальными иглами. Так у меня получается быстрее и аккуратней. Но крючок (на 2-3 номера меньше, чем рекомендуемый для данной пряжи) тоже держу рядом, на случай, если остается совсем коротенький хвостик, которым неудобно орудовать иголкой.

Какую длину оставлять?

Я оставляю около 15 сантиметров. Такой хвост удобно заправить в иглу. Но прячу около 7-8 сантиметров. Остальное — отрезаю.

Когда заправлять и отрезать?

Заправлять кончики нужно после сборки деталей, до ВТО. А вот подрезать под «корень» — после стирки. В зависимости от состава пряжи, нить распухает, садится или вытягивается и кончики стабильно закрепляются в полотне. К тому же, если придется что-то перевязывать после ВТО, будет легче найти торчащий кончик.

Если нить скользкая

Если вяжете из скользкого мериноса, вискозы, шелка, бамбука, кончики могут вылезать даже при правильной заправке. Иногда даже узлы не держатся. Вариантов борьбы два: прихватить на изнанке скользкий кончик обычными швейными нитками в тон или воспользоваться текстильным клеем . Если не знаете, как конкретный клей поведет себя в конкретном полотне (останется ли пятно, деформируется ли, станет жестким), приклеивайте кончик не к петлям, а к самому себе, чтобы была возможность отрезать и попробовать другой способ.

Я никогда не делаю узлов в вязании. Они заметные, плотные, деформируют рисунок, их чувствуешь на теле, изделие с узлами замучаешься распускать. Я не скрепляю концы мотков никакими «промышленными», «волшебными» и «незаметными» узлами, которые так часто показывают в социальных сетях, потому что всегда остается вероятность, что после стирки этот стык вылезет именно на лицевую сторону. Не рискую.

Интуитивно кажется, что если не завязать узел, то все обязательно «поползет». Но петли в полотне — это всего лишь «запутанная» нить, которая, тем не менее, сама себя держит. Без узла ничего не рассыпется.

Надеюсь, кому-нибудь эта информация пригодится. Спасибо, что дочитали! Подписывайтесь на канал Будет связано! , чтобы не пропустить новые публикации.

§ 4. Как спрятать концы нитей

Вязаную вещь нужно сделать красивой не только с лица, но и с изнанки. На ней не должно быть видно ни узлов, ни концов нитей, которые я называю хвостиками. В их число входят не только технологические концы, которые образуются в результате действий, предусмотренных технологией вязания, но и концы, которые получаются при связывании нитей, поеденных молью или жучками, и при распускании ношеной кофточки или неудавшейся части в процессе работы над новой кофточкой. Решение данной проблемы во многом зависит от способа присоединения нити. В отечественной (советской) и немецкой школах вязания эти способы различаются принципиально.

4.1.1. Отечественная школа вязания

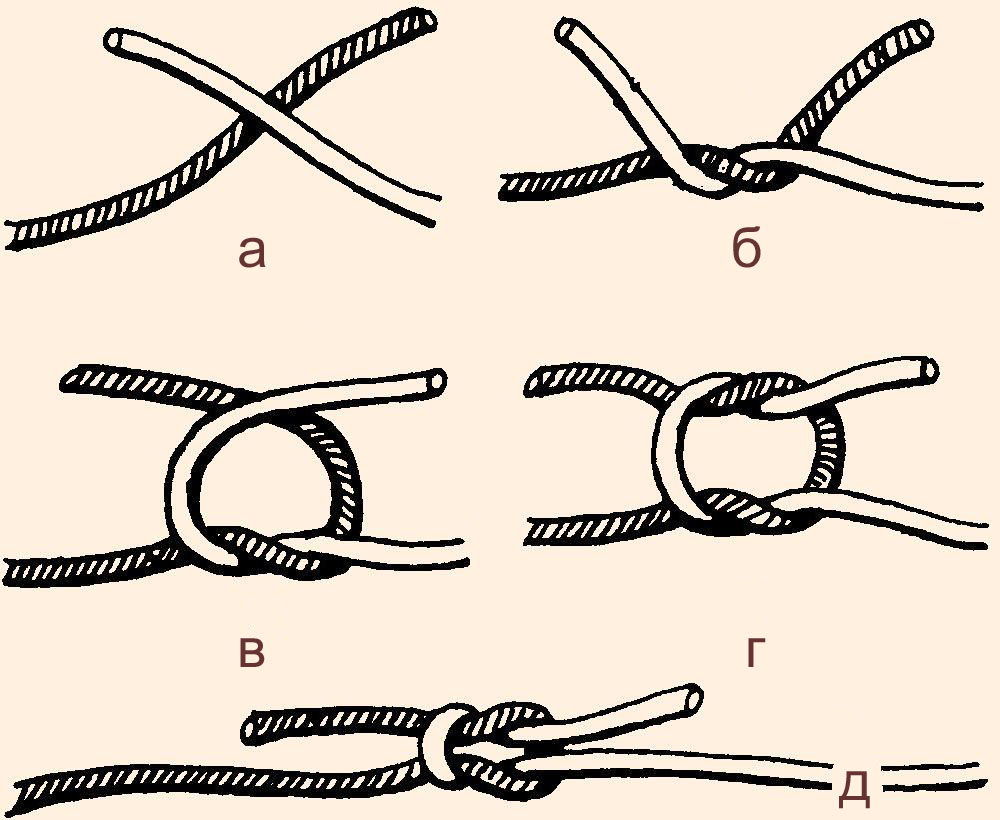

Представители отечественной школы вязания советуют соединять нити при помощи узлов, а их концы ввязывать или обрезать. При этом в популярной и по сей день, до сих пор переиздающейся, выдержавшей более 40 переизданий «Азбуке вязания» ее автор М.В. Максимова рекомендует использовать плоский узел. Она пишет:

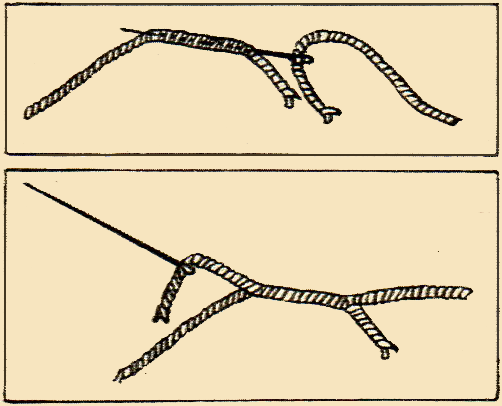

« Такой узел невелик и в то же время достаточно прочен. Потренируйтесь в его выполнении – он не раз пригодится вам (рис. 8). Возьмите светлую и темную нити: в правую руку – светлый конец, в левую – темный (длина концов 4 – 5 см). Светлый конец (правый) наложите поверх темного (левого) и зажмите пальцами левой руки место их пересечения. Темный конец возьмите в правую руку и обогните им светлую нить, затем светлым обогните темный. Теперь потяните концы в противоположные стороны, чтобы затянуть узел»[ii].

Совет связывать нитки узлом дают также Л. Сичкаренко и З. Попель в книге «Вязание крючком», которая вышла в 1956 г., а также Р.В. Раскутина и Е.В. Маркина в руководстве «Вязание. 100 Уроков», изданном в 1976 г., – на два года раньше первого издания «Азбуки вязания» М.В. Максимовой – 1978 г. На него, видимо, М.В. Максимова и опиралась при написании своей книги. Может быть, именно Р.В. Раскутину и Е.В. Маркину, а не М.В. Максимову следует считать основоположниками отечественной школы вязания?

В руководстве Р.В. Раскутиной и Е.В. Маркиной читаем:

« Изделие можно вязать из новой пряжи, но можно и нужно уметь использовать нитку из старых вязаных вещей. Старую вязаную вещь (если она не свалялась) легко распустить, а затем связать из нее изделие меньшего размера или новую вещь, комбинируя с шерстью других цветов, ирисом, сутажом, тканью. Для этого изделие нужно распороть по швам и найти конец нити. Следует искать его (за редким исключением) вверху каждой детали. Если конец нити трудно найти, нужно аккуратно срезать один-два ряда, отделить часть ниточек и, дойдя до основной, распускать вязание.

Изделия бывают цельные и кроеные. В кроеных с изнаночной стороны шов обметан простой нитью. Это значит, что изделие резаное и будет распускаться отдельными отрезками нити. Связывать такие отрезки рекомендуется «морским узлом» (рис. 2).

Правый конец нити накладываем поверх левого, конец левой нити завязываем, пропуская ее движением «от себя» под правую. Затем накладываем опять оба конца нити таким образом, чтобы левый лег поверх правого, после этого конец правой нити завязываем «от себя» и затягиваем узел. Концы нити в данном случае можно обрезать. Если узел связывается из толстой нити или из нескольких тонких, сложенных вместе, концы лучше не обрезать»[iii].

Не стоит забывать, что советская школа вязания зарождалась и развивалась в трудные времена. Тогда кофточки часто вязали из распущенных выношенных вещей, отходов производства, а о приведении в порядок их изнанки особенно не заботились. Тут я не могу не вспомнить юбку из метровых обрезков тонкой шерстяной нити (отходов какого-то шерстопрядильного комбината). Ее связала моей подруге ее мама. Хвостиков на изнанке юбки было так много, что изнутри она напоминала мех. Конечно, спрятать такое количество концов, согласитесь, нереально. Ну а если бы вязальщица все же заправила их в полотно, то сделала бы его жестким и испортила вид юбки с лицевой стороны.

Важно также, что в 1950 – 1960-х гг. и даже в первой половине 1970-х гг., как правило, вязали из очень тонких ниток. Нитки от распущенных ношеных вещей фабричного производства (машинной вязки) также были очень тонкими. Для вязания нитки соединяли в несколько сложений. Но их общая толщина также была небольшой и соответственно давала небольшую горизонтальную плотность вязания. Так, в «Домоводстве» (1959) обычной называется горизонтальная плотность 3 – 4 петли на 1 см[iv]. А все расчеты в петлях Р.В. Раскутиной и Е.В. Маркиной построены на горизонтальной плотности 3 петли и вертикальной плотности 4,5 ряда. М.В. Максимова, несмотря на присутствие в «Азбуке вязания» (1991) иллюстраций, где показаны модели из ниток средней толщины и даже из толстой пряжи, расчеты для вывязывания горловины, проймы, оката рукава и т.д. основывает на горизонтальной плотности 3 петли.

Нить, получаемая из нескольких сложений тонкой пряжи, была плоской. При этом вязать из нее было принято очень туго. Об этом свидетельствует один из «практических советов», которые дает М.В. Максимова в «Азбуке вязания». Читая его, понимаешь, насколько слабее мы вяжем сейчас.

« Набирая петли начального ряда, старайтесь как можно туже затягивать их на спице, но учтите, что следующий ряд (как и все остальные) вязать нужно более слабо, – указывает она. – Лучший вариант вязки – это когда петля плотно «обнимает» спицу. Время от времени контролируйте исполнение работы: передвиньте вязанье по спице туда и обратно несколько раз. Если оно движется с чуть заметным усилием, значит, петли выполнены правильно»[vii].

Понятно, что для столь тугого вязания нужны были соответствующие спицы. От современных они отличались тем, что их кончик был острым в буквальном смысле: он больно колол пальцы. (Я знаю это из собственного опыта.) Но иначе ввести спицу в петлю было трудно.

В результате полотно выходило очень плотным, подобным связанному на машине, и поэтому на нем узелки, конечно, не были видны. Между тем в современном вязании чаще всего используется одна объемная нить цилиндрической формы. Она имеет среднюю толщину и дает горизонтальную плотность вязания 2 – 2,2 петли при том, что туго вязать теперь не принято. И если узелки на плотном полотне из тончайших ниток старого поколения действительно мало заметны, то узелки из современных ниток средней толщины на полотне, связанном с плотностью, которая сейчас считается нормальной, правильной, заметны и очень.

Однако указания руководств, изданных в 50– и 70-х гг. прошлого века, вполне могут пригодиться и сегодня – тем, кто любит вязать из ниток для машинной вязки. Я сама довольно много вещей связала из пряжи «Лидия» (1613 м в 100 г), выпускаемой Московским шерстопрядильным комбинатом. Примером может служить сиреневая кофточка с двумя гирляндами из листьев, связанная из нити в четыре сложения. Но, как показывает сравнение фотографий, плотность ее полотна значительно ниже, нежели у «Нарядного платья» из альбома М.В. Максимовой.

Л. Сичкаренко и З. Попель предлагают в подразделе «Использование старых вязаных вещей» своей книги связывать тонкие нити при их распускании как портновским (рис. 36), так и плоским (морским) (рис. 37) узлами, а более толстые – соединять присучиванием (скручиванием). Вот, что они пишут:

« Значительная часть вещей, сшитых по выкройке из трикотажного полотна, распускается легко и быстро. Но сплошной нити при этом не получается. Естественно, что при вязании из небольших кусочков будет много узлов, которые надо уметь скрыть.

Соединяя кусочки в целую нить, надо стараться, чтобы узелки были как можно меньшего размера и очень прочными. Шерстяные нитки, например, соединенные в узлы, во время стирки могут развязываться сами по себе, так как чистая шерсть обладает способностью скользить. Наиболее практичен и прост узел, предлагаемый нами на рисунке 36. Остающиеся после завязывания кончики обрезаются. Такие узелки на тонких нитках в работе совершенно незаметны.

На рисунке 37 показан другой узелок. Здесь надо оставлять концы длиной 4 – 5 см. Во время вязки их вытягивают по длине нити в противоположные стороны и незаметно ввязывают. Чтобы не получилось утолщения, в местах соединения надо провязывать плотней. Если нитки все же толсты, кончики их слегка рассучивают и выдергивают часть волокна. Утонченные таким образом концы накладывают друг на друга, присучивают и затем заделывают в работу. Этот способ хотя и кропотлив, но для плоско вяжущихся изделий необходим, так как позволяет добиться совершенно ровной поверхности.

В круговом вязании все встречающиеся в нитках узлы остаются на левой (изнаночной) стороне. Однако при изготовлении манжет, воротников, поясов и всех прочих деталей надо присучивать кончики, чтобы получить гладкое двустороннее «лицо»»[viii].

Впрочем, нельзя сказать, что советские специалисты вовсе обошли вниманием соединение толстых нитей.

Этот же способ мы находим в рекомендациях для рукодельниц от М. Максимовой и М. Кузьминой, опубликованных в прошлом веке в журнале «Работница». Они пишут:

Судя по тексту, М. Максимова и М. Кузьмина и сами понимают, что такое соединение нитей не дает ровной поверхности полотна и подходит лишь для изготовления вещей в деревенском стиле.

(Техника соединения толстых нитей с помощью иглы получила название русского способа. Ее современный, усовершенствованный вариант с пошаговой иллюстрированной инструкцией содержится в приложении к этому параграфу, которое называется «Безузелковое соединение толстых нитей: современные способы». Там же представлен метод соединения нити путем свойлачивания концов.)

Гораздо более приемлемым мне кажется метод спрядывания нитей, приведенный словацким специалистом Людмилой Пешковой в ее книге «Вязание» (1979). Она пишет:

« Если в ряду встретится узел, поступаем следующим образом: узел развяжем, оба конца шерсти на длине около 10 см разделим на две нити одинаковой толщины (при пряже из двух нитей на 1 и 1 нить, при пряже из трех нитей на 2 и 1 нить). Потом противоположные концы скрутим так, чтобы шерсть в этом месте была первоначальной толщины, т.е. при пряже из двух нитей соединяем 1 + 1 нить, при пряже из трех нитей берем 2 нити одного и 1 нить второго конца. Потом нормально вяжем дальше. При общей обработке трикотажа лишние концы шерсти зашьем на изнаночной стороне; лицевая сторона остается ничем ненарушенной. На ней нет ни видимых утолщенных петель, которые могли бы возникнуть при обычном надставлении шерсти, ни расширенных петель, которые возникают при соединении концов шерсти узлом. Этот способ надставления пряжи мы лучше всего оценим при вязании из старого, распущенного материала, когда, обычно, надо экономить каждый конец»[ix].

Таким образом, перечисленные способы соединения нитей узлами и присучиванием, принятые в советской школе вязания, а также способ соединения, предложенный Людмилой Пешковой, в целом исключают необходимость заделки концов, поскольку они ввязываются в полотно в процессе вязания или же коротко обрезаются. Однако перечисленные способы ориентированы в основном на соединение нитей в процессе распускания вещей. О том, как поступать во всех других случаях, руководства ничего не говорят. Понятно, что по умолчанию нить от нового клубка к нити заканчивающегося присоединяется теми же способами. Но что делать с концами нитей, которые образуются в самом начале работы над деталью (при наборе) и после ее завершения, когда после выполнения закрепляющего ряда нить обрезается? Единственный ответ на этот вопрос, который я прочла, – использовать их для сшивания деталей, хотя бы в самом начале шва. А как быть с концами нитей при разноцветном вязании или при вышивке по трикотажному полотну?

Складывается впечатление, что создателей руководств, как и их целевую аудиторию, мало заботил вид изнанки, поэтому проблема заделки концов для них не существовала. Многие руководства даже не касаются вопроса соединения нитей. Примером может служить прекрасная книга Анны Александровны Власовой «Вязание: от умения к мастерству» (1992), где на эти темы нет ни слова.

4.1.2. Немецкая школа вязания

Немецкая школа вязания занимает прочные позиции в нашей стране благодаря тому, что уже не одно поколение вязальщиц имело возможность изучать ее приемы вначале по журналу «Verena», который появился у нас в продаже в 1996 г. с вкладкой инструкций на русском языке. С 1997 г. он уже стал издаваться на русском языке, как и появившийся в это же время журнал «Сабрина». «Verena» и «Сабрина» публикуют модели одежды с подробными описаниями и схемами. Время от времени в них печатаются отдельные уроки и небольшие учебные курсы, снабженные пошаговыми инструкциями с цветными фотографиями и рисунками. Кроме того, в нулевых годах XXI в. было издано несколько переведенных на русский язык авторских руководств. Они являются подробными, понятными, довольно полными и имеют большую иллюстративную базу. Правда, переводчики и редакторы некоторых книг не являются специалистами в вязании, отчего смысл отдельных предложений бывает искажен. О том, что хотел сказать автор, опытная мастерица в этом случае может догадаться, а начинающая вязальщица останется в недоумении.

Современная немецкая школа основывается на использовании ниток средней толщины, произведенных специально для ручного вязания по новейшим технологиям. Поэтому она не приемлет соединения их узлами или присучиванием. Более того, ее представители считают, что при плоском вязании нужно избегать присоединения нити от нового клубка в любой точке вязаного полотна, кроме кромки. То есть, по их мнению, нельзя присоединять нить в процессе вывязывания ряда, например, в его середине. Присоединять нить (без узла) нужно с правого или левого края детали, т.е. в начале или в конце ряда. Соответственно прятать концы следует в кромку детали до ее сшивания или после.

Приведу отрывок на эту тему из «Полного курса вязания» Ханны Якс:

«Введение новой нити

Из практики всем вязальщицам известно, как выглядят участки вязания, когда на середине ряда присоединена новая нить: образуются утолщения и неровности, которые заметны издалека. Лучше прикинуть заранее, когда должна закончиться старая нить и обрезать ее в конце ряда (кусок обрезанной нити пригодится при завершении работы). Новую нить вводят в начале ряда. Если провязывают последнюю петлю ряда и снимают ее в следующем ряду, то новую нить привязывают при вязании последней петли, до переворачивания работы. Это же относится к вязанию поперечных полос различного цвета: последнюю петлю предыдущего ряда соединяют с нитью другого цвета. При вязании не должно быть никаких узелков».

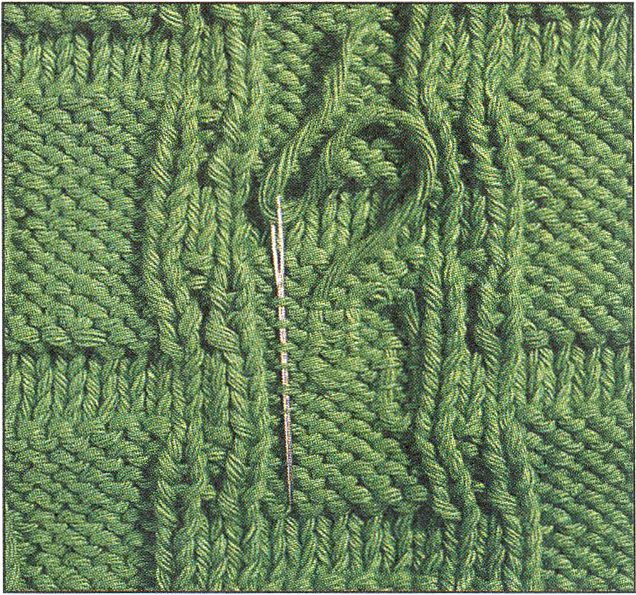

Заделка кромочной нити

После того как связаны отдельные части изделия, можно заделать нити, оставшиеся на кромке. Для этой цели существует толстая игла с тупым концом, которую вводят между петлями, а не сквозь них.

Нить протягивают по возможности точно по вертикали кромки. Вязаное изделие со временем неминуемо вытягивается в ширину — в большей степени, чем в длину, поэтому при вертикальной заделке меньше вероятности выхода нити из вязания»[x].

Катарина Бусс в своей книге «Вязание» (в оригинале она называется «Большая равенсбургская книга вязания») [xi] рекомендует закреплять новую (надставленную) нить в конце ряда путем провязывания ее кромочной петлей вместе со старой:

К. Бусс считает, что «абсолютно все равно, закрепляете ли вы нити до или после сборки деталей».

« Закрепление после сборки особенно рекомендовано при использовании тонких видов пряжи. Так как после закрепления нитей кромочные петли, а также близрасположенные, очень часто становятся толще, то отдельные петли не выделяются так явно. И это обстоятельство очень осложняет процесс сборки изделия. Кроме того, вы можете использовать остаток нити для сшивания», – пишет она, иллюстрируя этот абзац фотографией с поясняющим текстом:

Катарина Бусс также рассматривает случай закрепления технологического конца, который оказался не на кромке, а на самом вязаном полотне:

2. Второй ряд у нас предполагается замена цвета…

2. Второй ряд у нас предполагается замена цвета…