Как завязать калмыцкий узел: техника выполнения

«Калмыцкий узел» можно назвать одним из самых надежных и практичных узлов. Он берет свое начало в Калмыкии. Название этого узла говорит о том, что он появился где-то на территории России. Этот факт подтверждается, ведь когда-то он применялся и был очень популярен в российском военном флоте. Умение вязать такой узел считалось хорошим тоном, поэтому частенько люди интересовались тем, как завязать калмыцкий узел. Научиться это делать довольно просто. Техника выполнения этого узла очень проста, его легко завязать и так же легко развязать. Для этого достаточно лишь потянуть свободный конец веревки. Так как завязать калмыцкий узел? Читайте об этом далее в статье.

Интересный факт: этот довольно простой в выполнении и эффективный узел больше нигде не используется, кроме как на российском флоте.

Применение калмыцкого узла

Данный узел частенько используется и имеет широкое применение именно на российских кораблях, а в особенности на парусных суднах. Сам узел был изобретен для военно-морского флота, где чаще всего и применялся, поэтому специфика его довольно узкая. Калмыцкий узел был изобретен для временной привязки швартового каната корабля или для подвязки стремени лошадей. Им пользовались также для прикрепления вожжей к уздечке.

Применение этого узла в других отраслях обернулось неудачей, т. к. с этим видом конкурирует узел «булинь», а также его разновидности.

Как вязать калмыцкий узел: техника выполнения

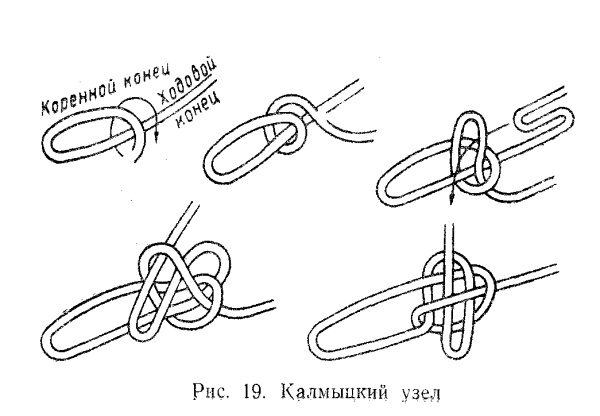

- Для начала нужно взять ходовой конец веревки, а затем сделать петлю, не обматывая саму веревку.

- Сделайте еще одну петлю в противоположном направлении.

- Теперь нужно протянуть ходовой конец веревки в первую сделанную петлю.

- Складывая его вдвое, протягиваем в ближнее к нему находящееся полукольцо первой петли.

- Осталось надеть вторую петлю на фиксированный столб и затянуть узел за неходовой конец.

Что же, калмыцкий узел готов! Если вам нужно развязать подобный узел, стоит просто потянуть за свободный (или же ходовой) конец веревки.

Плюсы и минусы калмыцкого узла

- Основой этого узла является переплетение открытой и закрытой петли, что является одним из сильнейших и надежнейших базовых переплетений. Это обеспечивает, в свою очередь, высокую прочность узла.

- По легкости запоминания и простоте вязки он проигрывает узлу «булиню». Однако если хорошенько потренироваться, калмыцкий узел тоже запомнится легко.

- Из-за того, что этот узел используют довольно редко, статистика прочностных качеств данного узла отсутствует.

Калмыцкий узел

Это тот узел, который славится высокой прочностью, практичностью и надежностью. Калмыцкий узел берет свое начало в Калмыкии и издавна применялся на море и флоте. С помощью небольших усилий его можно легко и просто как завязать, так и развязать. Для калмыцкой вязки не требуется особой сноровки и проворности. Он считается простым и надежным узлом.

Как вяжется узел встречная восьмерка, можно посмотреть по ссылке.

Применение калмыцкого узла

Такой узел получил широкое распространение на отечественном морском флоте. Это самый популярный вариант узла для завязывания канатов и веревок в нашем российском море. Именно для таких целей он создавался в свое время, но тем не менее это не мешает ему служить верой и правдой, например, для подвязки стремени лошадей или фиксации грузов.

Раньше моряки бесплатно и с радостью учили вязанию таких узлов простых людей.

Умение вязать такой узелок считалось хорошим тоном, и если научиться данному плетению, то работать с ним было довольно просто.

На фото изображен данный узел.

Как вязать амфорный узел, можно узнать по ссылке.

Завязывание калмыцкого узла

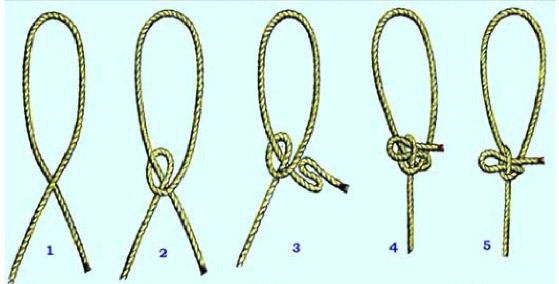

Пошаговая схема, как правильно сделать рыболовный узел своими руками, изображена с помощью картинок ниже.

| Необходимо взять окончание веревки, сделать петельку, не заматывая самой нити или троса. Делаем вторую петлю, протягивая веревку в обратную сторону. |  |

| Затягиваем один конец веревки в петлю. |  |

| Сгибаем пополам и тянем изгибом в первое к нему кольцо петельки. Продеваем 2 петельку на зафиксированную опору и зажимаем узел другим концом. |  |

| Калмыцкий узел сделан. Для простого развязывания достаточно дернуть за свободный конец веревки. |  |

Видео

Ниже представлено видео из сети интернет и канала Ютуб о том, как вязать калмыцкий узел.

Мастер класс «Как связать бурятский узел» ТООНТО»

Мастер класс «Как связать бурятский узел» ТООНТО» Подробнее

Мастер-класс «Как вязать эвенкийский узел». Педагог Аюшеев М. А. Подробнее

Плетение тесемки Сохимол. Бурятский костюм. Подробнее

Вяжем узлы «Казачий» и «Калмыцкий» Подробнее

Братский узел. (бурятский) Подробнее

Как вязать узлы. Узел Булинь. Подробнее

Как вязать калмыцкий узел Подробнее

Фонд президентских грантов. Проект «Возвращение к истокам».Мастер — класс «Сомпи». Подробнее

Калмыцкий узел, узел эвенков оленеводов, как завязывать, способы применения Подробнее

Калмыцкий узел, узел эвенков оленеводов, как завязывать обучение от первого лица Подробнее

Вяжем олений узел Подробнее

УЧИМСЯ вязать казачий узел Подробнее

Бурятский национальный костюм Подробнее

В Хоринске установят 11 родовых знамен хори-бурят Подробнее

Девушка играючись вяжет языком узлы прямо во рту Подробнее

Узел Обезьяний кулак (Monkey’s Fist Knot). Декоративные узлы Подробнее

4 простых узла на все случаи жизни | Практическое пособие Подробнее

8 Основных морских узла.Как вязать морские узлы. Подробнее

Мастер-класс по вязанию пожарных узлов Подробнее

ИСТОРИЯ

КУЛЬТ КОНЯ У АЛТАЙЦЕВ. ПАЗЫРЫКСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ. ШАМАН-КАМ. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ. ТЕБЕНЁВКА. АРМАКЧИ И ЧАМБУР. БАГАН-ПУТЫ. БУРЯТСКИЙ УЗЕЛ.

В алтайских сказаниях у богатырей самый близкий друг и помощник — богатырский конь. Герой и его конь всегда неразлучны, всегда выручают друг друга из беды, причем конь даже чаще. В алтайском героическом эпосе существует буквально культ обожествления коня. «В сердце женщины живёт одетый в броню сверкающий мужчина; в сердце мужчины живёт оседланный огненный конь», — так пели народные сказители.

В камере одного из Пазырыкских курганов (Улаганский аймак Республики Алтай) обнаружили несколько коней, принесённых в жертву. Все они были украшены, убраны богатыми сбруями. Примером может служить роскошная, изображающая нападение барса на северного оленя. Его символизируют рога, сшитые из кожи. Отростки рогов оканчиваются многочисленными кисточками из конского волоса, который окрашен в красный цвет. Глаза барса — это небольшие золотые кружки, такие же — на лапах и передней половине тела. Золотом украшали не только тела умерших людей! Видимо, это был один из любимых коней захороненного в соседней камере алтайского вельможи. В шаманских мистериях конь играл одну из главных ролей. Его приносили в жертву, а шаман (по-алтайски — кам) как бы устремлялся на нём к Ульгеню, высшему алтайскому божеству, повелителю людей, скота и всего сущего на Земле. Вот как описывает это Г.Д.Гребенщиков в своей книге «Моя Сибирь», изданной Музеем истории литературы, искусства и культуры Алтая в Барнауле.

«. во всем шамана выручает конь, вернее, душа того коня, который приносится в жертву при камлании. Конь в это время стоит у коновязи и ждёт своего страшного конца — мгновенной растяжки всех его четырех ног в разные концы сильными и многочисленными участниками будущего пира, после чего шаман делает «пух-шу-ляр», то есть удар ножом в чувствительное место шеи, и шкура тут же развешивается головой к небу на длинную жердь, поднимающуюся вкось и кверху. ». Эти камлания и жертвоприношения запечатлены на картинах выдающегося алтайского художника Г.И.Чорос-Гуркина, который был незаконно репрессирован и расстрелян в 1937 году.

Г.И. Гуркин. Приготовление к тою

Г.И. Гуркин. Ночь жертвы (камлание)

Алтайский конь очень неприхотлив. Это вообще особенность лошадей местных пород: калмыцкой, бурятской, особенно якутской. Работает такой конь в любую погоду — дождь или мороз, ночь или день — и тащит на себе седока или вьюк порою в два мешка муки, а это 130 килограмм. Ночует он, как правило, под открытым небом даже зимой в тридцатиградусный мороз. Всю зиму кони в табунах на тебенёвке, копытят сухую траву из-под снега.

Г.И. Гуркин. Алтайцы-охотники в горах

И, тем не менее, это обожествление коня, участие его на первых ролях в молениях и камлании не мешает алтайцам использовать его как обычный скот.

Конь в горах для алтайца, и скотовода и охотника, единственное транспортное средство. Охотник-алтаец охотится, даже не слезая с коня. Особенно на белку в лиственничниках, где её поздней осенью видать издалека. Собака облаивает белку, а охотник подъезжает и стреляет из малокалиберки прямо с седла. Упавшую добычу он поднимает с земли длинной специальной палочкой с вилашкой на конце, как бы поддевая её. При хорошей численности белки добыча охотника бывает прилична — 30-40 белок в день, а иногда значительно больше. Приходилось и мне охотиться так же.

Да если бы только это! Молоко, мясо, кожу и даже нитки дает конь своему владельцу. Из конского волоса, из гривы и хвоста, плетут веревки (армакчы) — потолще на аркан или для увязывания вьюков, а потоньше на чамбур, повод. Причем именно плетут, а не вьют, как пеньковые веревки (кендир армакчы). Надо сказать, что сплетённые из конского волоса верёвки совершенно не режут руки, когда увязываешь вьюк (дьюк, кош) на вьючном седле (ынырчак), а делать это приходится, применяя силу и наматывая концы аркана на руку, упираясь изо всех сил ногой во вьюк. Без этого он просто развалится. Пеньковые же или синтетические веревки сильно режут руки, сдирают кожу с ладоней, а влажные или намокшие замерзают, становятся твёрдыми и ломкими.

Мясо молодого неезженого коня считается деликатесом, и я могу подтвердить это. У алтайцев есть даже национальное блюдо — чочук. Это конское сердце, наполненное мелко накрошенным салом и копчёное над костром, который постоянно дымится посреди аила.

Если пришла необходимость забить коня на мясо или по каким-либо другим причинам, делают это очень гуманно, в противоположность тому, как это делается при шаманских обрядах, камлании. Я думаю, что в первом случае конь даже ничего не чувствует. Мне приходилось присутствовать при такой процедуре, когда нам надо было забить покалечившегося коня. Он шёл под тяжёлым вьюком, сорвался с тропы и напоролся пахом на очень острый скальный выступ. Конь рассадил себе всю промежность почти до позвоночника, и нам пришлось его забить, чтобы не подвергать лишним мучениям — вылечить его было нельзя.

Мы повалили спутанного коня на землю. После этого один из алтайцев сел ему на голову, наставил обычный охотничий нож в лён, затылочное сочленение головы и позвоночника, и сильным молниеносным ударом по рукоятке ножа пересёк спинной мозг. Конь даже не вздрогнул. Кстати, таким же ударом окончательно убивает жертвенного коня шаман. Я это рассказываю к тому, что такое действо есть доказательство гуманного отношения скотоводов к своим подопечным. Они никогда не станут подвергать коня, бычка или барана лишним мучениям. Всё делается гораздо гуманнее, чем на наших скотобойнях или птицефабриках. Ритуальные действия, жертвоприношения — не в счёт.

У забитого коня идут в дело практически все его «части». Длинные спинные сухожилия (учул) вырезают, вернее, выдергивают специальным приёмом, сушат, вялят, коптят, а затем разбивают молотком на тонкие волокна и сучат из них нитки (я уже рассказывал об этом в разделе «Лыжная обувь»), которые превосходят по крепости иную синтетику, а для шитья национальной одежды и обуви, то есть изделий, в основном, из кожи, просто незаменимы. Синтетика режет кожу и, если нитки сильно затянуть, то неизбежно обувка развалится. Камусы, мех с ног, идут на шитьё обуви или подбивку камусных лыж. Конский камус — один из самых носких. Волос с гривы и хвоста — на изготовление, как я уже говорил, арканов и чумбуров. Выделанная кожа идёт на обувь или для частей седла, покрышки или кидима, а также для изготовления кожаных арканов, которые также употребляются для вьючки. Для таких арканов кожа снимается особым способом, спиралью вокруг шеи, что дает возможность получить цельную полосу кожи очень большой длины.

Трудно себе представить алтайца без коня. Вообще настоящего промысловика трудно себе представить без коня не только в горах. Конь — верный помощник и для доставки припасов в зимовье, и первый работяга около дома на разных сельских работах. Всё это можно видеть на рисунках художника А.А. Шишова из книги «Когутэй. Алтайский эпос» (Academia, 1935 г.), которые я использовал для заставки к этой главе.

Не так уж много написано об охотничьем коне, а больше об экспедиционном. Самые лучшие описания справочного типа находим у Н.М.Пржевальского, С.В.Обручева и, конечно же, у А.А.Черкасов в его «Записках охотника Восточной Сибири», где есть специальная глава, посвященная охотничьему коню. Она так и называется — «Промышлёный конь». Обратите внимание на написание — не «промышлЕННый», а «промышлЁНый», то есть такой, который применяется на охотничьем промысле. Имеет смысл немного процитировать избранные места из этой главы, хотя выше я уже приводил цитату о седлах.

«. в Сибири преимущественно ездят промышлять (как здесь говорят) верхом, оттого верховой промышлёный конь у нас в Забайкалье играет весьма важную роль.

Такой конь должен удовлетворять многим условиям; вот качества настоящего промышлёного коня (о некоторых качествах я уже писал выше — Д.Ж.):

1) он должен быть силён и крепок, чтобы мог долго дюжить на охоте, и, Боже сохрани, приставать (уставать, иначе можно лишиться хорошей добычи). Это, впрочем, нередко случается при гоньбе лисиц, волков, изюбрей, сохатых и пр.;

2) не должен быть пуглив, то есть не бояться вида и запаха хищных зверей, особенно при нечаянной встрече. Само собою разумеется, что он не должен бояться выстрела;

3) мягкость коня на верховой езде тоже играет не последнюю роль, равно как и хорошая ступь, т.е. полный, успешный, податливый шаг. Такой конь называется ступистым или конь с переступью (! — Д.Ж.);

4) хороший промышлёный конь должен быть легок на ходу, не спотыклив и, самое главное, смирен, так, чтобы можно было на него положить свежую медвежью шкуру или других диких зверей.

Промышлёного коня нужно приучать, чтобы он ел все: овес, ячмень, хлеб печёный, сухари, ветошь, даже мох и проч., ибо часто случается, что промышленники по нескольку дней сряду живут в лесах, даже по месяцам и более (во время белковья), и притом в таких местах, где кроме моха и тундры (по-сибирски трунды) (ягеля — Д.Ж.) ничего нет. В этих случаях поступают следующим образом: насаливают воду и поливают ею мох и тундру (на корне), и бедное животное с радостию ест и такую скудную пищу. Некоторые лошади с большою охотою едят даже свежие требушины травоядных животных, потому что они состоят по большей части из пережеванной травы, моха, прутиков и тому подобного, кроме того, имеют солоноватый вкус, а известно, что лошади любят соленую пищу. Такого коня, который неразборчив в пище и ест всякую всячину, сибиряки называют солощим. Солощие кони всегда бывают крепки и сыты. Хорошего промышлёного коня зверовщик никогда и ни за что не продаст; такие лошади доживают до глубокой старости и остаются пансионерами у хозяина.

Скажу ещё несколько слов о креплении лошадей в поле и в лесу, чтобы они не могли уходить с пастбища. Для этого здесь есть несколько приёмов: самые употребительные — это путо (по-алтайски тужак — Д.Ж.), треног (по-алтайски кижен — Д.Ж.), побочень, колодка и аркан. Но все они имеют свои выгоды и невыгоды.

Путо и аркан делаются преимущественно из волосяных веревок, ибо конопляные (пеньковые) скоро намокают, от этого сильно садятся и потому натирают лошадям ноги.

Путо неудобно тем, что легкие лошади в них легко скачут, ловить их трудно, а в аркане, который надевается на шею и другим концом привязывается к колу или дереву, без сноровки легко задушить лошадь.

Треног здесь самый употребительный. Он вяжется преимущественно из сыромятной или сырой кожи. Двумя короткими его концами крепятся передние ноги, а третьим, длинным, концом подхватывается одна из задних. В треноге не уйдет далеко ни одна лошадь, и самый дикий конь может быть легко пойман одним человеком. Неудобно только одно — в лесу, где много валежнику, стреноженная лошадь может легко запутаться, а в болотных, кочковатых местах легко может завязнуть, выбиться из сил и утонуть. На равнинах же и при крепком грунте треног — вещь полезная и очень удобная.

Побочнять лошадей — это, значит, крепить у них две ноги, но не передних, как в путе, а переднюю ногу с задней с одного бока. Побочнять можно обыкновенным путом и треногом, но лошадей только простых, потому что иноходцы, скреплённые таким манером, будут уходить. (У алтайцев этот способ спутывания коней я не встречал — Д.Ж.).

Колодка, башмак, или баган, малоупотребительна, она употребляется только при доме, и то на ровных местах. Есть ещё один способ крепления коней на скорую руку — это привязывание передней ноги к чумбуру или поводьями узды».

Действительно, самый простой и самый быстрый способ ограничить коня в движениях — привязать конец повода к одной из передних ног так, чтобы голова коня была опущена, и он не смог бы ее поднять. В таком положении он может только пастись и далеко не уйдёт. Конечно, узел должен быть таким, чтобы не передавил ногу коня и чтобы легко развязывался.

К коновязи или около любого места, где оставляют коня (у крыльца, например, или около забора), его привязывают концом повода особыми узлами. Называются они по-разному — бурятский, якутский, калмыцкий, кубанский, казачий и т. д. По сути же это один и тот же узел, только в различных вариантах, которые друг от друга не очень-то отличаются. Присущи они только тем районам, где конь используется главным образом как верховой.

Ещё в детстве отец научил меня вязать бурятский узел. Не уверен, правда, что он называется именно так. Я им пользуюсь до сего времени, главным образом, на даче, чтобы привязать бельевую веревку к берёзе (не коня!). Завязать этот узел, умеючи, конечно, можно за секунды даже в рукавицах и в любую погоду. Как это сделать?

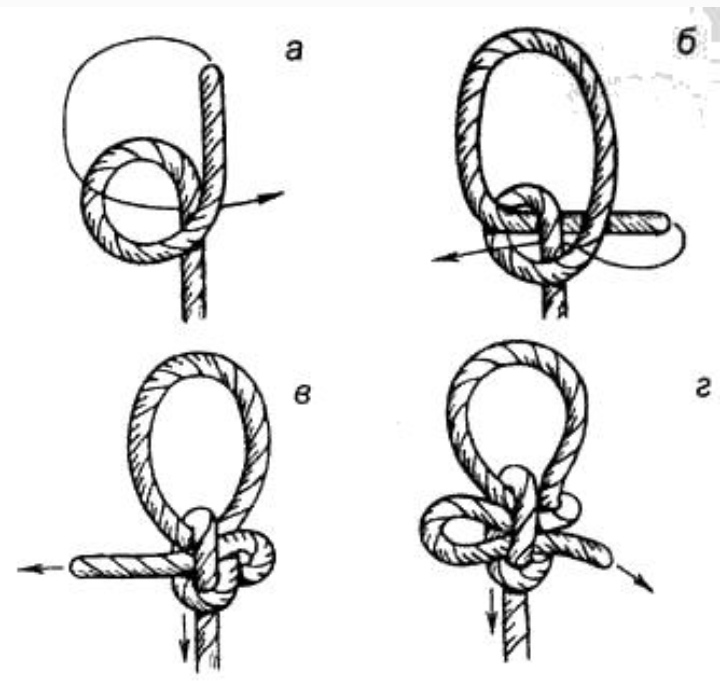

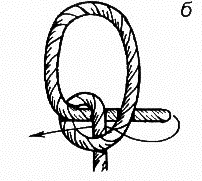

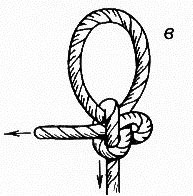

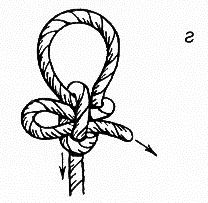

Прежде всего, надо обвести свободный конец узды или просто шнура вокруг столбика или жерди так, чтобы он оказался слева, а затем последовательно проделать следующие шаги:

— взять свободный конец тремя пальцами левой руки (большой, указательный и средний), а правой — тот, что идет к узде, назовем его коренной (а);

— сделать полный оборот коренным концом вокруг пальцев со свободным (б);

— просунув в эту петлю слева и снизу большой и указательный пальцы левой руки, взять ими свободный конец (г); — перехватить большим и средним пальцами левой руки «окончание» коренного конца и протащить его влево так, чтобы образовалась петля, не давая распуститься начавшему образовываться узлу, прижав его большим пальцем (в);

— протащить этот свободный конец в петлю так, чтобы образовалась новая петля (д);

— затянуть узел, вытягивая вправо коренной конец.

Чтобы развязать узел, потяните за свободный конец.

Конечно, глядя на рисунки, научиться вязать любые узлы трудновато. Надо всё-таки видеть, как это делает умелец, Однако, получиться может и у «заочника». Главное, не дать узлу ослабнуть во время завязывания, но в то же время петли делать довольно широкими, чтобы шнур проходил в них свободно, и ни на секунду не выпускать его из пальцев, а потом тренироваться, тренироваться и тренироваться, и научитесь. У меня же получилось.