Хирургический шов вязание узлов

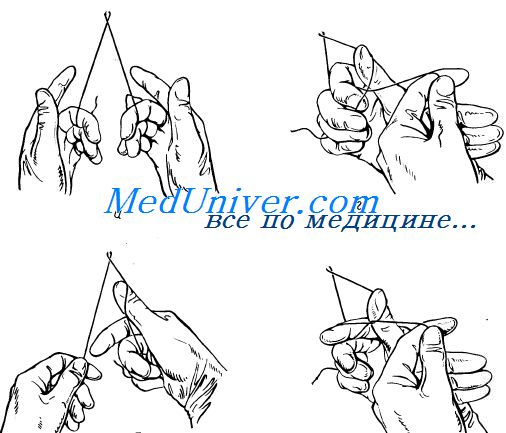

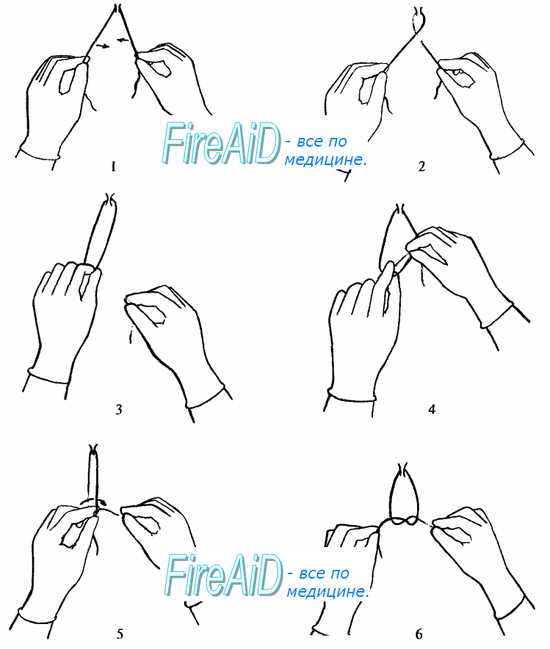

I этап — фиксация нитей в исходном положении. Свободные концы обеих нитей перекрещивают и удерживают большим и указательным пальцами обеих рук.

II этап — перекрест нитей. III палец правой руки помещают над фиксированной этой рукой нитью. Нить, фиксированную левой рукой, укладывают на ногтевую фалангу III пальца.

III этап — забор нити и проведение ее через петлю. Ногтевую фалангу III пальца заводят за нить, фиксированную этой же рукой. При разгибании пальца нить, расположенную на его тыльной поверхности, проводят через петлю.

IV этап — фиксация проведенной через петлю нити. После проведения через петлю свободный конец нити прижимают большим пальцем к ладонной поверхности III пальца. При этом указательный палец располагают над нитью.

V этап — затягивание узла. Нити отводят в противоположен) сторону. Указательными пальцами обеих рук узел смещают по направлению к тканям.

VI этап — завязывание второго узла. Техника завязывания второго узла аналогична таковой первого, но при этом второй узел завязывают противоположной рукой.

5-й способ вязания узлов.

I этап — фиксация нитей в исходном положении. Свободные концы перекрещенных нитей удерживают III и IV пальцами обеих рук, причем нить, удерживаемая правой рукой, должна располагаться выше.

II этап — перекрест нитей. Большой палец правой руки заводят под нить, удерживаемую той же рукой. Нить, зафиксированную левой рукой, заводят под указательный палец правой руки и смещают кверху, перекрещивая с противоположной нитью у основания ногтевой фаланги большого пальца правой руки.

III этап — забор нити и проведение ее через петлю. Ногтевую фалангу указательного пальца заводят за нить, удерживаемую правой рукой ниже перекреста нитей. При разгибании пальца нить проводят через петлю.

IV этап — фиксация проведенной через петлю нити. Проведенную через петлю нить вначале фиксируют большим и указательным пальцами правой руки, затем — большим и III пальцами той же руки. К концу выполнения этого этапа указательный палец должен располагаться над нитью.

V этап затягивание узла. Нити отводят в противоположные стороны и узел смещают указательными пальцами обеих рук.

VI этап завязывание второго узла. Техника завязывания второго узла аналогична таковой первого, но при этом второй узел завязывают противоположной рукой.

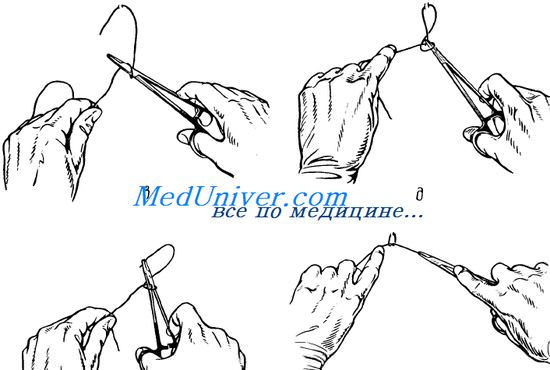

Техника инструментального завязывания узлов.

После проведения нити через ткань ее длинный конец фиксируют левой рукой. Иглодержатель, удерживаемый правой рукой, помещают над длинным концом нити. Поворачивая иглодержатель по часовой стрелке, наматывают на него длинный конец нити, после чего, раздвинув бранши, иглодержателем захватывают свободный конец нити. Зафиксированный иглодержателем свободный конец нити проводят через петлю и затягивают узел, смещая его по направлению к тканям указатель ным пальцем левой руки.

Для завязывания второго узла длинный конец нити также наматывают на иглодержатель, вращая его уже против часовой стрелки.

Если для завязывания узла используют два инструмента, то такой способ называют аподактильным.

Хирургический шов вязание узлов

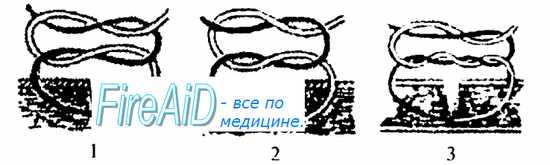

Все узлы, применяемые в хирургической практике, двойные (иногда тройные). Первый узел является основным и должен быть максимально затянут. Второй узел закрепляет первый, то есть предотвращает его развязывание, ослабление. Третий узел накладывают при использовании кетгута и синтетических лигатур для большей прочности, так как эти нити очень эластичны, а их поверхность скользкая.

В хирургии различают множество видов узлов, но базовыми считают простой, морской и хирургический (рис. 2.16).

Приводим классический способ завязывания простого узла (рис. 2.17).

Концы нити захватывают руками (см. рис. 2.17; 1).

При формировании первого (основного) узла сначала меняют положение концов нитей в руках — левый конец лигатуры берут в правую руку, а правый — в левую, при этом образуется перекрест нитей (нить в левой руке располагают поверх нити, фиксированной правой рукой) (см. рис. 2.17; 2). Этот перекрест фиксируют между II и I пальцами левой руки (II палец сверху, перекрест нитей прижат к основанию его ногтевой фаланги на ладонной поверхности, см. рис. 2.17; 3).

I и II пальцами правой руки фиксируют конец нити, натягивают ее и подводят под выступающий конец ногтевой фаланги II пальца левой руки. Щель между нитями можно расширить III пальцем правой руки (см. рис. 2.17; 4). Далее поворотом левой руки кивательным движением II пальца конец нити проводят в щель (см. рис. 2.17; 5).

Узел затягивают (см. рис. 2.17; 6).

Для формирования простого узла второй (фиксирующий) узел завязывают аналогично первому, но второй этап — перекладывание концов лигатур — не выполняют.

Простой узел недостаточно прочен, он скользит, и его можно растянуть путем вытягивания одного конца лигатуры из петель другого.

При формировании морского узла на втором этапе повторяют все действия сначала: захват концов нити, перекладывание концов нити из руки в руку (перекрест), проведение одного из концов нити в щель, затягивание.

Хирургический узел отличается от простого тем, что при завязывании первого (основного) узла правый конец лигатуры дважды обвивают вокруг левого конца. При затягивании такой первый узел в результате трения более прочно фиксирован и не расслабляется перед завязыванием второго. Это самый надежный узел, но более громоздкий по сравнению с морским или простым.

Для успешного завязывания узла концы нитей должны быть постоянно натянуты.

Выбор вида узла зависит от этапа операции, применяемого шовного материала.

Кроме описанного классического способа вязания узла, в хирургической практике существует множество других способов вязания узлов. Однако в результате любых манипуляций должен получиться один из трех видов описанных выше узлов.

Хирургический шов вязание узлов

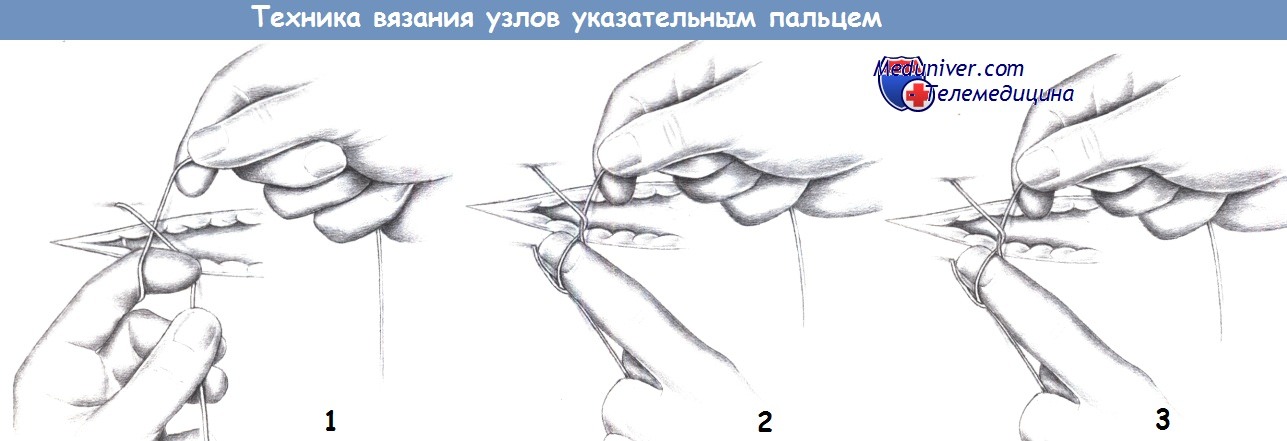

а) Техника указательного пальца. Хирург должен уметь завязывать узлы обеими руками. Это позволяет избегать обременительной и занимающей время смены рук. Размер используемого шовного материала зависит от толщины сопоставляемых слоев тканей. Для кожного шва обычно используются нити от 3-0 до 5-0, чаще всего из монофиламентного материала.

При освоении техники вязания узлов одну нить следует считать как «протягиваемую», а другую — как «узловую». Узловая нить удерживается рукой, формирующей узел. На рисунке — это левая рука.

После формирования узла концы нити должны быть затянуты осторожно и не перетянуты. Побледнение тканей под нитью указывает на их ишемию, которая нарушит заживление раны. В момент затягивания узла, пальцы, удерживающие концы нити, и сам узел должны располагаться на прямой линии.

В противном случае при затягивании к узлу будет прикладываться боковое усилие, что в тонкой ткани может легко привести к прорезыванию нити.

б) Техника среднего пальца. Надежная фиксация нити требует наложения нескольких последовательных узлов. При завязывании последовательных узлов крайне важно хотя бы один раз сменить протягиваемую нить.

Техника завязывания узла третьим пальцем считается достаточно простой. Однако здесь необходимы более широкие движения руками.

Общее число завязанных узлов зависит от используемого шовного материала и размера нити. Следует взять за правило всегда завязывать на 1-2 узла больше, чем размер нити, особенно при использовании монофиламентного шовного материала.

При завязывании каждого последующего узла нужно вновь тщательно выровнять точки фиксации узла руками.

в) Завязывание на инструменте. Завязывание при помощи иглодержателя экономит шовный материал, но снижает тактильные ощущения. Поэтому эта техника обычно используется для поверхностных и относительно прочных структур, таких как апоневроз и кожа.

Для первого узла нить должна быть обернута вокруг конца иглодержателя дважды. Один или два последующих узла, завязываемых в противоположных направлениях, адекватно зафиксируют нить.

Учебное видео техники завязывания хирургического узла

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

63.Хирургические узлы и швы. Виды, назначение. Правила вязания, наложение и снятие.

Швы хирургические— наиболее распространенный способ соединения биологических тканей (краев раны, стенок органов, и т.д.), остановки кровотечения, желчеистечения и др. с помощью шовного материала.

В зависимости от сроков наложения Ш. х. различают: первичный шов, который накладывают на случайную рану непосредственно после первичной хирургической обработки или на операционную рану; отсроченный первичный шов накладывают до развития грануляций в сроки от 24 чдо 7 дней после операции при отсутствии в ране признаков гнойного воспаления; провизорный шов — разновидность отсроченного первичного шва, когда нити проводят во время операции, а завязывают их спустя 2—3 дня; ранний вторичный шов, который накладывают на гранулирующую очистившуюся от некрозов рану спустя 8—15 дней; поздний вторичный шов накладывают на рану через 15—30 дней и более при развитии в ней рубцовой ткани, которую предварительно иссекают.

Швы могут быть съемными, когда шовный материал удаляют после сращения, и погруженными, которые остаются в тканях, рассасываясь, инкапсулируясь в тканях или прорезываясь в просвет полого органа. Швы, наложенные на стенку полого органа, могут быть сквозными или пристеночными (не проникающими в просвет органа).

В зависимости от применяемого инструментария и техники выполнения различают ручной и механический шов. Для наложения ручных швов используют обычные и атравматические иглы, иглодержатели, пинцеты и др.,а в качествешовного материала —рассасывающиеся и не рассасывающиеся нити биологического или синтетического происхождения, металлическую проволоку и др. Механический шов выполняют с помощью сшивающих аппаратов, в которых шовным материалом являются металлические скобки.

В зависимости от техники прошивания тканей и фиксации узла ручные Ш. х. подразделяют на узловые и непрерывные. Простые узловые швы на кожу накладывают обычно с промежутками в 1—2 см, иногда чаще, а при угрозе нагноения раны — реже. Края раны тщательно сопоставляют пинцетами. Швы завязывают хирургическими, морскими или простыми (женскими) узлами. Во избежание ослабления узла следует удерживать нити в натянутом состоянии на всех этапах формирования петель шва. Для завязывания узла, особенно сверхтонких нитей при пластических и микрохирургических операциях, применяют также инструментальный (аподактильный) способ.

Шелковые нити завязывают двумя узлами, кетгутовые и синтетические — тремя и более. Затягивая первый узел, добиваются сопоставления сшиваемых тканей без чрезмерного усилия во избежание прорезывания швов. Правильно наложенный шов прочно соединяет ткани, не оставляя в ране полостей и не нарушая кровообращения в тканях, что обеспечивает оптимальные условия для заживления раны.

Помимо простых узловатых швов применяют и другие варианты узлового шва. Так, при наложении швов на стенку полых органов используют вворачивающие швы по Пирогову — Матешуку, когда узел завязывают под слизистой оболочкой. Для предупреждения прорезывания тканей применяют петлистые узловые швы — П-образные (U-образные) выворачивающие и вворачивающие, и 8-образные. Для лучшего сопоставления краев кожной раны используют узловой адаптирующий П-образный (петлеобразный) шов по Донати.

При наложении непрерывных швов нить держат натянутой, чтобы не ослабли предыдущие стежки, а в последнем удерживают двойную нить, которую после выкалывания связывают со свободным ее концом. Непрерывные Ш. х. имеют различные варианты. Часто применяют простой (линейный) обвивной шов, обвивной шов по Мультановскому и матрацный шов. Эти швы выворачивают края раны, если их накладывают снаружи, например при зашивании сосуда, и вворачивают, если их накладывают изнутри органа, например при формировании задней стенки анастомоза на органах желудочно-кишечного тракта.

Наряду с линейными применяют различные виды круговых швов. К ним относятся: циркулярный шов, имеющий целью фиксацию костных фрагментов, например при переломе надколенника с расхождением отломков; так называемый серкляж — скрепление проволокой или нитью костных отломков при косом или спиральном переломе или фиксация костных трансплантатов; блоковый полиспастный шов для сближения ребер, используемый при зашивании раны грудной стенки, простой кисетный шов и его разновидности — S-образный по Русанову и Z-образный по Салтену, применяемые для ушивания культи кишки, погружения культи червеобразного отростка, пластики пупочного кольца и др. Круговой шов накладывают различными способами при восстановлении непрерывности полностью пересеченного трубчатого органа — сосуда, кишки, мочеточника и др. При частичном пересечении органа выполняют полуциркуляторный или боковой шов.

При зашивании ран и формировании анастомозов швы могут быть наложены в один ряд — однорядный (одноэтажный, одноярусный) шов или послойно — в два, три, четыре ряда. Наряду с соединением краев раны швы обеспечивают также остановку кровотечения. Для этого предложены специально гемостатические швы, например непрерывный цепочный (обкалывающий) шов по Гейденгайну — Гаккеру на мягкие ткани головы перед их рассечением при трепанации черепа. Вариантом узлового цепочного шва является гемостатический шов по Оппелю при ранениях печени.

Техника наложения Ш. х. зависит от используемых оперативных приемов. Например при грыжесечении и в других случаях, когда требуется получить прочный рубец, прибегают к удвоению (дубликатуре) апоневроза П-образными швами или швами по Жирару — Зику. При ушивании эвентрации или при глубоких ранах применяют съемные 8-образные швы по Спасокукоцкому. При зашивании ран сложной формы могут быть использованы ситуационные (направляющие) швы, которыми сближают края раны в местах наибольшего натяжения, а после наложения постоянных швов они могут быть сняты. Если швы завязывают на коже с большим натяжением или предполагают их оставить на длительный срок, для предотвращения прорезывания применяют так называемые пластинчатые (пластиночные) П-образные швы, завязываемые на пластинках, пуговицах, резиновых трубках, марлевых шариках и др. С этой же целью можно использовать вторично-провизорные швы, когда на кожу накладывают более частые узловые швы, а завязывают их через один, оставляя другие нити незавязанными: когда начинается прорезывание затянутых швов, завязывают провизорные, а первые снимают.

Кожные швы снимают чаще всего на 6—9-е сутки после их наложения, однако сроки снятия могут варьировать в зависимости от локализации и характера раны. Раньше (4—6 сут.) снимают швы с кожных ран в областях с хорошим кровоснабжением (на лице, шее), позже (9—12 сут.) на голени и стопе, при значительном натяжении краев раны, сниженной регенерации. Швы снимают, подтянув узел так, чтобы над кожей появилась скрытая в толще тканей часть нити, которую пересекают ножницами и всю нить вытягивают за узел. При длинной ране или значительном натяжении ее краев швы снимают сначала через один, а в следующие дни — остальные.

При наложении III. х. могут возникнуть различные виды осложнений. К травматическим осложнениям относят случайный прокол иглой сосуда или проведение шва через просвет полого органа вместо пристеночного шва. Кровотечение из проколотого сосуда обычно останавливается при завязывании шва, в ином случае приходится в этом же месте наложить второй шов, захватив в него кровоточащий сосуд; при проколе крупного сосуда грубой режущей иглой может возникнуть необходимость в наложении сосудистого шва. Если обнаружен случайный сквозной прокол полого органа, это место дополнительно перитонизируют серозно-мышечными швами. Технические ошибки при наложении швов — это плохое совмещение (адаптация) краев кожной раны или концов сухожилий, отсутствие эффекта вворачивания при кишечном и выворачивания при сосудистом шве, сужение и деформация анастомоза и др. Подобные дефекты могут привести к несостоятельности швов или непроходимости анастомоза, возникновению кровотечения, перитонита, кишечных, бронхиальных, мочевых свищей и др. Нагноение раны, образование наружных и внутренних лигатурных свищей и лигатурных абсцессов возникает вследствие нарушения асептики при стерилизации шовного материала или во время операции. Осложнения в виде аллергических реакций замедленного типа чаще возникают при применении кетгуговых, гораздо реже — шелковых и синтетических нитей.