- Переходные и непереходные глаголы: правило с примерами, таблица, особенности. ВИДЕОУРОК

- Что такое переходность глаголов?

- Особенности переходных глаголов

- Особенности непереходных глаголов

- Различия переходных и непереходных

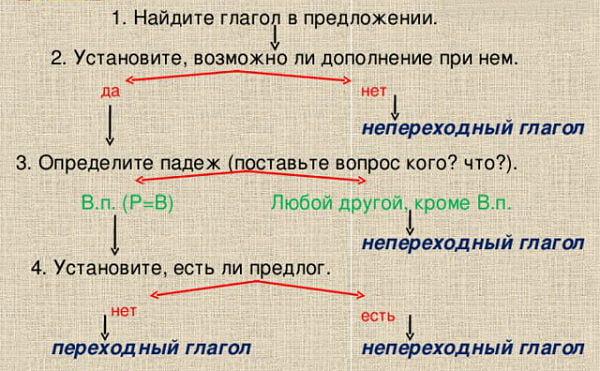

- Алгоритм определения переходности/непереходности глагола

- Переходность многозначных глаголов

- Видеоурок

- Переходные и непереходные глаголы

- Что такое переходность глаголов?

- Особенности переходных глаголов

- Особенности непереходных глаголов

- Как определить переходность глагола?

- Переходные и непереходные глаголы в русском языке

- Что такое переходные глаголы

- Какие глаголы являются непереходными

- Алгоритм определения переходности/непереходности глагола

- Видеоурок

- Переходные и непереходные глаголы в русском языке — что это? Примеры

- Непереходные глаголы. Что такое непереходный глагол. Примеры

- Как отличить переходный глагол от непереходного?

Переходные и непереходные глаголы: правило с примерами, таблица, особенности. ВИДЕОУРОК

В русском языке определенные категории глаголов могут присоединять прямое дополнение. В этом случае речь идет о переходности глаголов. В статье подробно описаны особенности переходных и непереходных глаголов с приведением наглядных примеров.

Что такое переходность глаголов?

Переходность глагола – грамматическая категория глагола, отражающая способность глагола присоединять прямое дополнение. То есть, переходность указывает, может ли глагол управлять беспредложными существительными, обозначающими объект действия (предмет, человека, животное и т. д.).Например: посетить выставку, есть конфеты (прямое дополнение); расти на глазах, стоять возле двери (непрямое дополнение).

В русском языке существуют переходные и непереходные глаголы, которые различаются по значению и особенностям управления.

Особенности переходных глаголов

Переходные глаголы – это глаголы, обозначающие отношение либо действие, направленное на определенный объект (предмет, лицо) и переходящее на этот объект. Переходные глаголы управляют беспредложной формой существительного в винительном падеже.

Если глагол находится в отрицательной форме, то управление осуществляется существительным в родительном падеже. Также управление родительным падежом возможно тогда, когда речь идет о части объекта.

Примеры переходных глаголов: приглашать (кого?) подруг, испытывать (что?) радость, не читать (чего?) книг, не получить (чего?) благодарности, выпить (чего?) воды.

С лексической точки зрения переходные глаголы могут обозначать:

- Процесс создания, изменения или уничтожения объекта (написать книгу, сжечь полено);

- Чувственное восприятие (ощущать тепло, слышать шорохи);

- Воздействие на объект, которое не изменяет его (благодарить друзей, гладить кота);

- Отношение к объекту (ненавидеть грубость, предпочитать кофе).

От переходных глаголов образуются страдательные причастия.

Особенности непереходных глаголов

Непереходные глаголы – глаголы, обозначающие действие, которое не переходит на прямой объект и не нуждаются в таком объекте. Как правило, с существительными в винительном падеже такие глаголы не сочетаются.Непереходные глаголы примеры: лежать на диване, жить с родителями, радоваться новому дню, учительствовать в школе, разместиться в машине.

С лексической точки зрения непереходные глаголы могут обозначать:

- Психическое, физическое состояние, положение в пространстве (грустить, заболеть, присесть);

- Движение и существование (ходить, передвигаться, быть, являться);

- Профессиональные либо непрофессиональные занятия (слесарничать, лентяйничать);

- Становление и выявление качеств (подрастать, краснеть, уменьшаться).

Различия переходных и непереходных

Теперь нужно узнать, чем отличается переходный от непереходного. Прежде всего это его значение. Переходные обычно обозначают:

- Создание, видоизменение или уничтожение объектов (построил дом, уменьшил дозу),

- Чувственное восприятие объектов (слышу музыку, вижу город),

- Контактирование с объектом без его изменения (потрогал стену, погладил кота),

- Отношение к объекту (люблю фантастику, обожаю контрастный душ).

Отличить переходный также возможно, попытавшись образовать от него страдательное причастие. Если получится – глагол переходный, не получится – непереходный. Обожать-обожаемый

Словосочетания с переходными глаголами всегда состоят из глагольной формы и прямого дополнения, иногда может включаться определение, обстоятельство: рубить деревья, водить автобус, найти пиратский клад, быстро выучить урок.

Переходные и непереходные глаголы в русском языке

Алгоритм определения переходности/непереходности глагола

Переходность многозначных глаголов

Глагольные формы слова могут иметь несколько значений. При этом в первом значении имеет место переходный тип, а во втором значении это же слово – непереходный тип. «Он говорит (что?) неправду» переходный, но «ребёнок уже говорит (разговаривает)» непереходный. «Оркестр играет (что?) марш» переходный, но «ребёнок играет (занят игрой)» непереходный.

В юмористических текстах возможна ситуация, когда в норме непереходный приобретает переходность: «Водку пьянствовать и дисциплину хулиганить».

На этом строится комический эффект, глаголы при этом как бы приобретают значения тех, вместо которых они поставлены – «хулиганить» вместо «нарушать» и т. д.

Устаревшие значения непереходных глагольных форм могут иметь переходность.

«Торговать» в современном русском языке непереходный глагол, однако ранее, имея значение «прицениваться», он был переходным: «Торговать лошадь». Такое употребление осталось в фольклоре.

Видеоурок

Переходные и непереходные глаголы

Что такое переходность глаголов?

Переходность глагола – грамматическая категория глагола, отражающая способность глагола присоединять прямое дополнение. То есть, переходность указывает, может ли глагол управлять беспредложными существительными, обозначающими объект действия (предмет, человека, животное и т. д.).

В русском языке существуют переходные и непереходные глаголы, которые различаются по значению и особенностям управления.

Особенности переходных глаголов

Переходные глаголы – это глаголы, обозначающие отношение либо действие, направленное на определенный объект (предмет, лицо) и переходящее на этот объект. Переходные глаголы управляют беспредложной формой существительного в винительном падеже.

Если глагол находится в отрицательной форме, то управление осуществляется существительным в родительном падеже. Также управление родительным падежом возможно тогда, когда речь идет о части объекта.

С лексической точки зрения переходные глаголы могут обозначать:

- Процесс создания, изменения или уничтожения объекта (написать книгу, сжечь полено);

- Чувственное восприятие (ощущать тепло, слышать шорохи);

- Воздействие на объект, которое не изменяет его (благодарить друзей, гладить кота);

- Отношение к объекту (ненавидеть грубость, предпочитать кофе).

От переходных глаголов образуются страдательные причастия.

Особенности непереходных глаголов

Непереходные глаголы – глаголы, обозначающие действие, которое не переходит на прямой объект и не нуждаются в таком объекте. Как правило, с существительными в винительном падеже такие глаголы не сочетаются.

С лексической точки зрения непереходные глаголы могут обозначать:

- Психическое, физическое состояние, положение в пространстве (грустить, заболеть, присесть);

- Движение и существование (ходить, передвигаться, быть, являться);

- Профессиональные либо непрофессиональные занятия (слесарничать, лентяйничать);

- Становление и выявление качеств (подрастать, краснеть, уменьшаться).

Как определить переходность глагола?

Подводя итоги, можно выделить 3 основных способа определить переходность глагола:

- Переходные глаголы управляют существительными и местоимениями в винительном или родительном падеже без предлога (водить машину, не пить воды);

- Непереходные глаголы при сочетании с существительными в винительном падеже требуют использования предлога (пересесть в машину, поссориться из-за спора).

- Все возвратные глаголы являются непереходными (собираться, строиться, влюбиться).

Переходные и непереходные глаголы в русском языке

Глаголы русского языка делятся на переходные и непереходные. Грамматическая категория переходности является постоянным признаком каждого глагола.

Выясним, что такое переходные и непереходные глаголы в русском языке.

Что такое переходные глаголы

Переходными являются те глаголы, которые управляют или способны управлять прямым дополнением, выраженным чаще всего формой винительного падежа без предлога существительного или местоимения, например:

- превосходить (кого?) соперника;

- нести (что?) корзинку;

- различать (что?) признаки;

- увидеть (кого?) её;

- заметить (что?) нечто серое.

| ПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ | НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ |

|---|---|

| везти санки | бродить по лесу |

| увидеть мальчика | стоять на мосту |

| написать письмо | помогать маме |

| учу уроки | руководить командой |

Действие, обозначенное переходным глаголом, предполагает обязательное наличие объекта. Объект, на который направлено действие, выражается:

1. существительным или местоимением в форме винительного падежа без предлога:

2. формой родительного падежа существительного, обозначающей часть от целого:

- поешьте (чего?) супа, борща, каши;

- выпил (чего?) кефира, кваса, молока, чая;

- купила (чего?) моркови, хлеба, колбасы, мяса;

3. формой родительного падежа существительного или местоимения при сказуемом с отрицанием:

- не подождешь (кого?) приятеля;

- не брал (чего?) тетради;

- не услышал (кого?) его;

- не вижу (чего?) ничего.

Переходные глаголы образуют страдательные причастия прошедшего времени, обозначающие признак предмета, на который направлено действие со стороны другого предмета, например:

- засеять — засеянное пахарем поле;

- разбросать — разбросанные ветром листья;

- покинуть — покинутый жителями город;

- расколоть — расколотый одним ударом орех.

Какие глаголы являются непереходными

Непереходные глаголы не способны управлять прямым дополнением без предлога и не нуждаются в этом.

Например:

- беспокоиться (о ком?) о детях;

- верить (во что?) в справедливость;

- сочувствовать (кому?) ему;

- размышлять (над чем?) над проблемой.

Чтобы выяснить, какие глаголы отнесем к непереходным, сравним два предложения:

Он показал бы ей новый, неведомый мир, прекрасные цветы подводных полей (Александр Беляев. Человек-амфибия).

Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер (Александр Пушкин. Пиковая дама).

В этих отрывках из художественных произведений используются, на первый взгляд, похожие глаголы:

Глагол «показал» является переходным, так как управляет существительным в форме винительного падежа без предлога. А возвратный глагол «показался» не может иметь при себе прямого дополнения.

Например:

- обидеться (на что?) на шутку;

- тревожиться (за кого?) за сестру;

- оскорбиться (чем?) замечанием;

- сомневаться (в чём?) в правильности решения.

Непереходные глаголы не могут управлять формой винительного падежа существительного или местоимения, то есть не имеют при себе прямого дополнения. Они употребляются с существительными (местоимениями) с предлогами и без них в формах:

1. родительного падежа:

- отвыкнуть (от чего?) от привычки;

- добиваться (чего?) успехов;

- проходите (мимо чего?) мимо дерева;

2. дательного падежа:

- сочувствовать (кому?) подруге;

- служил (чему?) Отечеству;

- скучать (по чему?) по дому;

- подтолкнуть (к чему?) к занятиям спортом;

3. винительного падежа с предлогом:

- верила (во что?) в судьбу;

- попасть (во что?) в мир картин;

- войти (во что?) в зал;

- подвигнуть (на что?) на великие дела;

4. творительного падежа:

5. предложного падежа:

Чтобы правильно определить, глагол переходный или непереходный, предлагаем следующий алгоритм.

Алгоритм определения переходности/непереходности глагола

Видеоурок

Переходные и непереходные глаголы в русском языке — что это? Примеры

В русском языке все глаголы делятся на переходные и непереходные.

Переходные глаголы — это глаголы, действие которых направлено на предмет. Они обозначают действие, переходящее на какой-то объект. При этом дополнение стоит в винительном падеже, без предлога.

Пример: купить — переходный глагол. Я купил (что?) подарок. Они купили (кого?) кошку.

Глагол — это часть речи, которая обозначает действие. Глаголы отвечают на вопросы что делать? что сделать? Например: жить, думать, рисовать, трудиться.

Переходные глаголы способны управлять прямым дополнением. Дополнение — существительное или местоимение — чаще всего стоит в винительном падеже, без предлога.

Победить (кого?) соперника

Нести (что?) кирпич

Видеть (кого?) сестру

Обнаружить (что?) ошибку

В отдельных случаях — с существительными и местоимениями в родительном падеже: выпил молока, налил водки, купил цветов.

Непереходные глаголы. Что такое непереходный глагол. Примеры

Непереходные глаголы — это все остальные глаголы русского языка. Их действие не направлено на предмет. Они могут обозначать движение, положение в пространстве, состояние.

Примеры непереходных глаголов:

стоять, гулять, прыгать, сомневаться, переживать

Непереходные глаголы не имеют при себе прямого дополнения, они не могут управлять формой винительного падежа существительного или местоимения.

Непереходные глаголы употребляются с существительными или местоимениями с предлогами и без предлогов в формах:

Родительного падежа. Требовать (чего?) уважения. Проезжать (мимо чего?) мимо деревни.

Дательного падежа. Рассказывать (кому?) друзьям. Служил (чему?) стране. Скучать (по чему?) по Родине. Подтолкнуть (к чему?) к размышлениям.

Винительного падежа с предлогом. Не верила (во что?) в совпадения. Попасть (во что?) в яблочко. Войти (во что?) в комнату. Вдохновить (на что?) на свершения.

Творительного падежа. Утомила (чем?) болтовней.Повеяло (чем?) ароматом. Дорожим (чем?) дружбой. Летит (над чем?) над лесом.

Предложного падежа: Жить (в чем?) в квартире. Располагаться (на чем?) на холме. Плавать (в чем?) в бассейне.

Все возвратные глаголы являются непереходными. Если глагол оканчивается на -ся или -сь, то он относится к возвратным, и переходным быть не может. Например: Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер (А.С. Пушкин).

Непереходные возвратные глаголы. Примеры:

обидеться (на что?) на знакомого

тревожиться (за кого?) за свою судьбу

оскорбиться (чем?) подозрениями

сомневаться (в чем?) в ответе

Как отличить переходный глагол от непереходного?

Чтобы узнать, переходный или непереходный перед вами глагол?

Возможно ли при нем дополнение? Если нет, это точно непереходный глагол.

Определите падеж. Годится ли винительный падеж? Подходит ли к дополнению вопрос кого? что? Если нет, то

Установите, есть ли предлог. Если предлог есть — это непереходный глагол.

Итак, если перед вами глагол с дополнением без предлога в винительном падеже (винить кого? что?) — это переходный глагол.