История возникновения вязания

Дева Мария за вязанием. Бертран фон Минден. Алтарь из Букстехуде.

История возникновения вязания. От Древнего Египта до Наших дней.

В последние годы вязание в нашей стране нашло широкое распространение, стало модным. Наша современная одежда проста, гармонична, удобна и легка и, как правило, однотипна. Когда в вашем гардеробе появится практичная, связанная спицами или крючком одежда, вы можете носить ее и в будни, и на отдыхе, и в торжественных случаях. Вязанные шаль, шарф, кофта, свитер, шляпа, кружевная отделка, пояс и другие предметы, дополняя ансамбль вашей одежды, сделают ее более интересной, привлекательной.

Для многих женщин увлечение вязанием не только возможность создать что-то новое, оригинальное, но нередко при современных, темпах жизни и нервных нагрузках, и потребность в беззаботном отдыхе, которому способствует равномерный ритм вязания.

Вязание — изготовление трикотажного полотна или готовых изделий из непрерывных нитей изгибанием их в петли, которые переплетаются между собой. Различают вязание ручное (крючком или спицами) и машинное (на трикотажных машинах).

История возникновения вязания.

Кто и когда придумал первую петельку, никто не знает, но уже давно известно, что родилась эта чудо-петелька задолго до нашей эры. В Египте в одной из гробниц найдена детская вязаная туфелька, археологи установили, что ей более четырех тысяч лет. А уже в начале нашей эры техника и принципы вязания находились на очень высоком уровне. Например, в районе старого Каира найдено превосходное многоцветное шелковое платье, связанное на металлических спицах. Сохранились экземпляры вязаных вещей, датируемые 9 и 10 веками нашей эры.

Вязаные носки, найденные в коптских гробницах, датируются 4 — 5 вв., самые древние (3 в., эпоха Прато-Наско) вязаные вещи Нового света обнаружены в Перу. Высокое качество исполнения вещей из могил коптов позволяет считать, что техника вязания была известна гораздо раньше. В 1867 году Уильям Фелкин выдвинул гипотезу, что вязание было известно ещё во времена Троянской войны. Согласно Фелкину, убор, который героиня «Одиссеи» Пенелопа распускала каждую ночь, на самом деле не ткался, а вязался, так как только в последнем случае распущенная нить не деформируется, а сам процесс требует немного времени. То, что в «Одиссее» используется термин «тканье» Фелкин объяснял неточностью перевода и ошибками переписчиков. Изображения на древнегреческих вазах пленных троянцев в узких, облегающих штанах, дают основания некоторым исследователям утверждать, что грекам было известно вязание. Возможно, что изображённый в Келлской книге пророк Даниил облачён в узкие штаны, связанные аранскимузором.

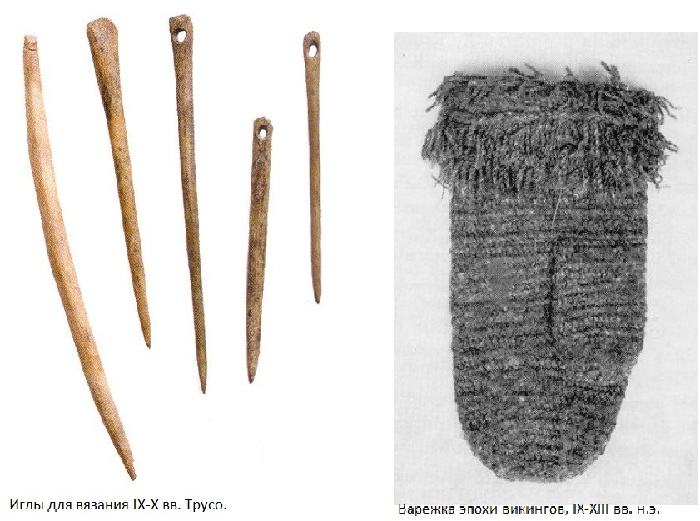

В Скандинавии в эпоху викингов практиковалась техника, названная в России в конце 20 века вязание иглой. Более трудоёмкий вид создания полотна деревянной или костяной иглой, которое в отличие от трикотажного, связанного крючком или спицами, невозможно распустить, потянув за кончик нити. Эта техника сохранялась на Русском Севере до начала 20 века под исконным названием — «копанье». Археологические находки фрагментов вещей, выполненных в этой технике из Англии (Коппергейт), Финляндии (Кокомаки), Германии (Маммен), Норвегии (Осло), России (Новгород) датируются 10—11 веками. Способов «вязания» иглой насчитывается около тридцати. При раскопках найдены лишь небольшие вещи, выполненные в этой технике (рукавицы, носки, головные повязки). Учёные объясняют это обстоятельство тем, что вязание иглой — процесс довольно медленный, большие изделия выглядят не так выигрышно, как тканые, а рабочая нить бралась довольно короткая, и приходилось делать много соединений, что уменьшало прочность полотна. Традиция вязания иглой сохранялась в местностях с суровым климатом вплоть до конца 20 века.

В центральной и южной Европе история возникновения вязания датируется 13 веком. В гробницах принцев из рода де ла Серда в аббатстве Санта-Мария-ла-Реаль-де-Лас-Хюлгас обнаружены вязаные из шелковых нитей перчатки и наволочки. Причём плотность вязаного полотна наволочек сравнима с плотностью современного трикотажа машинной вязки — около двадцати петель на дюйм.

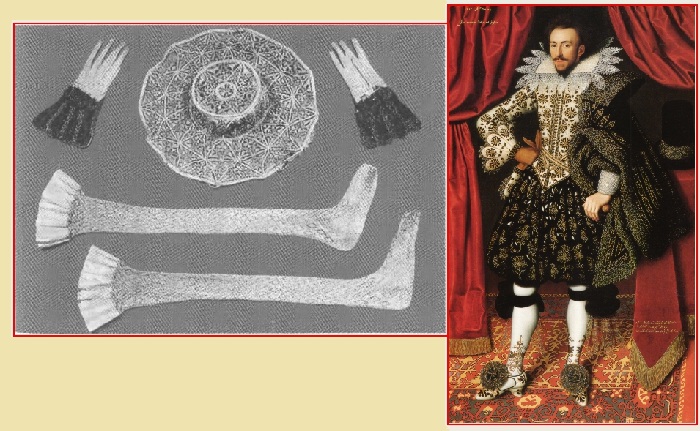

В 16 веке в Испании было широко распространено вязание чулок, тогда же пришла мода на вязаные перчатки. Первая гильдия, объединяющая вязальщиков, была создана в Париже в 1527 году. Вязальная машина для изготовления чулок была изобретена в Англии священником Уильямом Ли в 1589 году.

Интересно, что вязание сначала было мужским ремеслом, и мужчины боролись с женской конкуренцией специальными договорами. В 1612 году Пражские чулочники заявили, что под страхом денежного взыскания не примут на работу ни одной женщины! Лишь позднее, когда вязание широко распространилось, им стали заниматься прежде всего женщины. И все равно мужчины не потеряли интереса к вязанию. В 1946 году национальный американский конкурс по вязанию крючком выиграл мужчина, а приз — Золотой крючок — ему вручала лично Эсте Лаудер.

Начиная с 16 века вязаное кружево, предметы одежды и домашнего обихода пошли «гулять по Европе», а в 19 веке это искусство стало поистине ювелирным. Вязаные изделия того времени, сохранившиеся в музеях и частных домах, восхищают красотой и изяществом, поражают трудоемкостью и мастерством. Наибольшее развитие вязаные кружева получили в Ирландии. Взяв за пример очень дорогое брюссельское кружево, которое им было не по карману, бедные и неграмотные ирландские крестьянки довели искусство вязаного кружева до уровня шедевров. Так называемое ирландское кружево и по сей день в большой цене.

В странах с суровым климатом женщины проводили долгие зимние вечера, вывязывая теплую, красивую и оригинальную одежду для домочадцев. Южанки спасались от солнца шляпами, зонтиками, шалями и перчатками, связанными своими руками, которые не требовали больших затрат на их изготовление — только нитки и крючок. Имея эти принадлежности можно связать все что угодно: скатерти, салфетки, постельное белье, одежда, обувь и игрушки, занавески на окна и полотенца, коврики, сумки, шляпы и перчатки, одеяла, покрывала и подушки, даже некоторые предметы мебели и ювелирные украшения.

Почему до XVII века вязанием на спицах занимались только мужчины, и как женщины отвоевали право на это ремесло

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

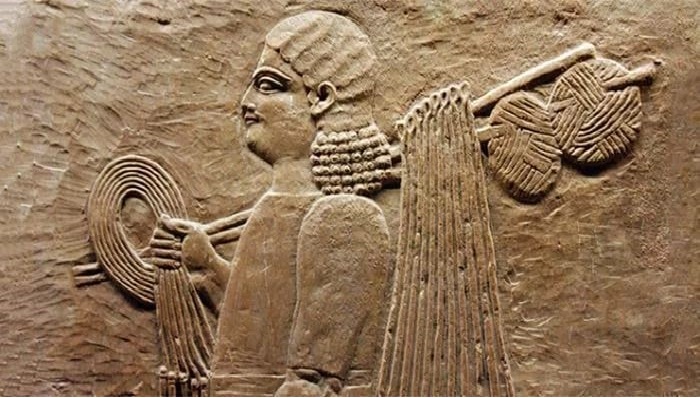

Истоки старинного рукоделия теряются в глубинах истории задолго до нашей эры. И сейчас уже достоверно никто не знает, кем и когда была связана первая петелька. Однако, как утверждают исследователи, ручное вязание было придумано мужчинами, а самыми искусными мастерами в древние времена считались арабы, которые 2000 лет тому назад уже умели создавать на костяных спицах многоцветные сложные узоры и владели множеством секретов вязания.

Ученые археологи утверждают, что самые древнейшие вязаные изделия появились в III-I веках до нашей эры на территории древнего Египта. Так в одном из захоронений археологами был найден детский башмачок, связанный более четырех тысяч лет тому назад. Богатые египтянки в те времена в своем гардеробе имели калазирис – трикотажную юбку связанную вручную, плотно облегающую тело и закрепленную под оголенной грудью лентой.

В III веке нашей эры в исторических летописях уже упоминается об простейших инструментах, используемых при вязании — костяных спицах. С этих времен вязание переходит на более высокий уровень, и появляется сложнейшая орнаментальная техника вязания шелком. Само же рукоделие становится все более популярным и распространяется по миру.

По предположению исследователей вязание в Европу пришло с египетскими христианами.

В XII столетии вязать стали испанцы и итальянцы. А к XIII веку во Франции вязание стало довольно доходной отраслью промышленности.

Целые артели мужчин-вязальщиков стали вязать носки, шляпки, перчатки, фуфайки, чулки. А в Шотландии появляется традиционный головной убор — берет. Правда, вязаных изделий производилось настолько мало, что их едва хватало только для членов королевских семей и приближенной аристократии.

В XVI веке вязание уже покорило всю Европу. Мужчины-вязальщики очень длительное время старались не допускать женщин к доходному ремеслу, которым позволялось лишь прясть пряжу для их изделий. Так, по документальным свидетельствам, в 1612 году Пражские чулочники заявили, что «под страхом денежного взыскания не примут на работу в артель ни одной женщины».

И опасения мужчин были не напрасны. С течением временем это рукоделие постепенно перекочевало в руки женщин. Женщины переняли все тайны вязания и стали искусными вязальщицами. Стоит вспомнить ирландское кружево, которое мастерицы возвели в ранг искусства и довели до уровня шедевров.

В Европе изделия из трикотажа стали набирать популярность на рубеже XVI-XVII столетия. Тогда и был изобретен Уильямом Ли первый вязальный станок. Согласно легенде изобретателем оказался священник, влюбившийся в вязальщицу чулок Мари, которая вынуждена была вязать денно и нощно. Чтобы освободить любимую от изнурительного труда Уильям в течении трех лет работал над изобретением.

Чудо-машина в своей конструкции имела 2500 крючков, которые за 1 минуту делали 1200 петель. Для сравнения в одну минуту вязальщица вручную могла провязать лишь 100 петель.

В конце XVIII века во Франции изобрели круговую трикотажную машину, вяжущую по кругу. Изделия, которые вязала эта машина быстро вытеснила ручные изделия, так как стоили намного дешевле.

В ХIХ столетии с возникновением брюк мужские чулки укоротились, превратившись в носки. Они и по сей день являются неотъемлемой частью мужского гардероба.

В одно время , казалось, что машинное вязание полностью заменит ручное, однако вещи ручной работы не потеряли своей ценности, а приобрели еще большую значимость и популярность.

Вязание в западноевропейской живописи

На картинах многих старых мастеров западноевропейской живописи, а также в старинной иконографии, нашло свое отражение это древнейшее рукоделие. О чем свидетельствует нижеследующая подборка картин.

IX – XIV вв. Появление и укоренение вязания в Европе

IX – XIV вв. Появление и укоренение вязания в Европе’ st_via=» st_url=’http://premudrosti.in/index.php/history-of-knitting/appearance/’ displayText=’share’> IX – XIV вв. Появление и укоренение вязания в Европе’ st_via=» st_url=’http://premudrosti.in/index.php/history-of-knitting/appearance/’ displayText=’share’> IX – XIV вв. Появление и укоренение вязания в Европе’ st_via=» st_url=’http://premudrosti.in/index.php/history-of-knitting/appearance/’ displayText=’share’> IX – XIV вв. Появление и укоренение вязания в Европе’ st_via=» st_url=’http://premudrosti.in/index.php/history-of-knitting/appearance/’ displayText=’share’> IX – XIV вв. Появление и укоренение вязания в Европе’ st_via=» st_url=’http://premudrosti.in/index.php/history-of-knitting/appearance/’ displayText=’share’> IX – XIV вв. Появление и укоренение вязания в Европе’ st_via=» st_url=’http://premudrosti.in/index.php/history-of-knitting/appearance/’ displayText=’share’>

По данным Р. Андреевой, вязание попадает в Европу с Востока примерно в IX в.[2].

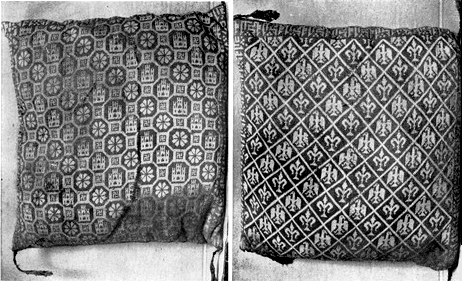

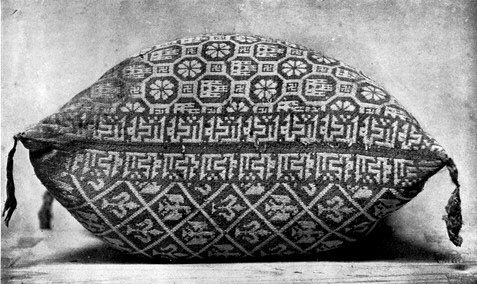

Самые ранние из известных вязаные изделия в Европе были сделаны мусульманскими вязальщиками, используемыми испанскими христианскими королевскими семьями. Высокий уровень их мастерства демонстрируют несколько предметов, обнаруженных в гробницах аббатства Санта-Мария-ла-Реаль-де-Лас-Уелгас (Santa María la Real de Las Huelgas) недалеко от Бургоса, Испания. Среди них – вязаные наволочки и перчатки, найденные в гробнице принца Фернандо де ла Серды (Fernando de la Cerda), который умер в 1275 г., а также наволочка из гробницы принцессы Мафалды Кастильской и Плантагенет, которая умерла в 1214 г.[3]. Многие другие вязаные артефакты, датируемые серединой XIII в., были обнаружены в соборе казначейства Испании[4].

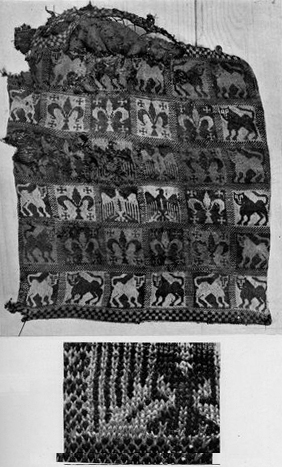

Наволочки из гробниц принца Фернандо и принцессы Мафалды[5] можно увидеть в музее Бургоса. Но музейные правила запрещают их фотографировать. Поэтому существуют в основном только черно-белые снимки (фото 2 – 4, 10 и 11), опубликованные в книге Мануэля Гомеса-Морено «Королевский пантеон Лас-Уэльгас-де-Бургос: погребения королей Леона и Кастилии», вышедшей в 1946 г. (Gómez–Moreno M. El Panteón Real de las Huelgas de Burgos: los enterramientos de los reyes de León y de Castilla. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Diego Velázquez, 1946).

Исследования наволочек не проводились. Поэтому специалисты расходятся во мнении об изначальной цветовой гамме изделий, материале, из которого они были связаны, и о технике их изготовления. Предположительно наволочки были сделаны из шелка или очень тонкой шерсти. Ричард Ратт считает, что они были связаны по кругу, но есть мнение, что они были выполнены на двух спицах.

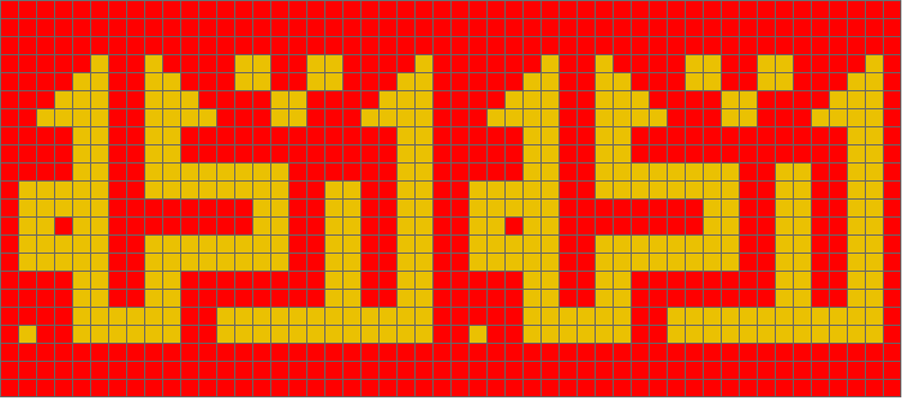

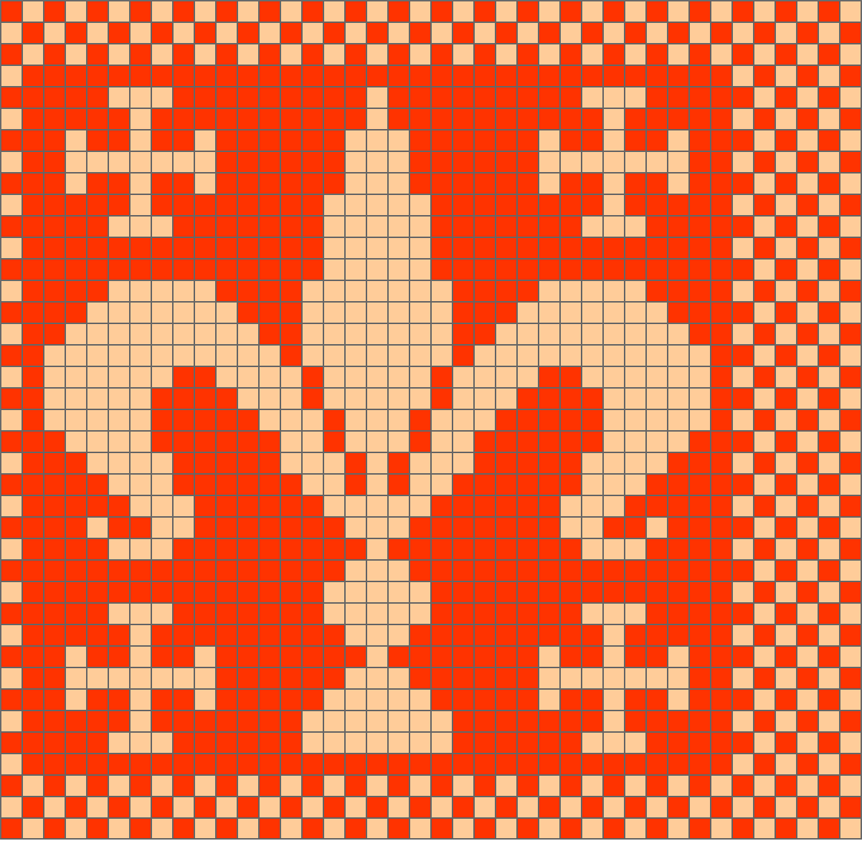

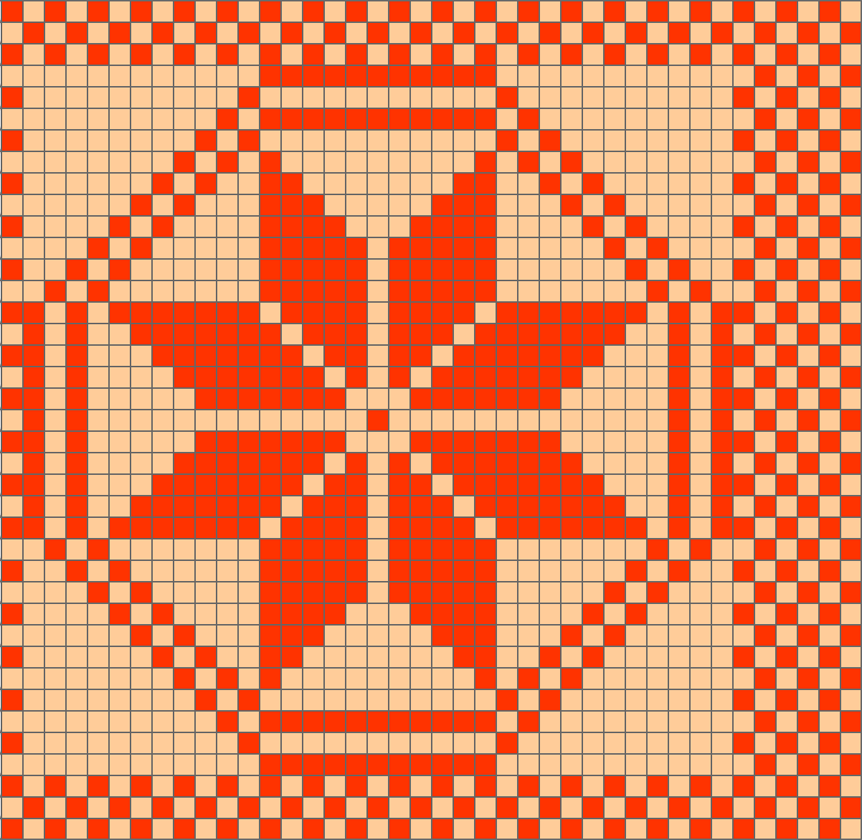

Фото 5. Герб принца Фернандо. Фото 6. Кастильский королевский герб

Наволочка из гробницы принца Фернандо де ла Серды (фото 1 – 4) декорирована узорами, изображающими фигуры фамильных гербов. На ее кайме вывязано слово «Baraka» («благословение») на арабском языке в стилизованном куфическом написании. Размеры наволочки 36×36 см. Она связана с плотностью 20 петель на дюйм (7,87 петли на сантиметр).

Опираясь на палитру гербов, исследователи делают различные предположения о цветовой композиции наволочек. Польский специалист Ирена Турнау в своей книге «История вязания до массового производства» (Turnau, Irena. History of Knitting before Mass Production / Institute of the History of Material Culture of the Polish Academy of Sciences. Warsaw, 1991) высказывает предположение, что наволочка из гробницы принца Фернандо была связана нитками фиолетового, золотого и белого, а кайма – нитками зеленого, коричневого, белого и черного цветов. По мнению Ричарда Ратта, наволочка была красно-желтой.

Наволочка из гробницы принцессы Мафалды была связана с той же плотностью, что и та, которая была найдена в гробнице принца Фернандо. Она была выполнена нитями красного, белого, черного и желтого цветов (Р. Ратт) или коричневого, белого, черного и зеленого цветов (И. Турнау).

О том, какое важное место заняло вязальное ремесло в жизни людей в XIV в., указывает появление живописных изображений Девы Марии за вязанием, образа в целом не характерного для изображения Мадонны ни до, ни после XIV в. Он был исполнен, в частности, известными в истории живописи авторами: итальянскими художниками Томмазо да Модена (около 1325 – 1379) и Амброджо Лоренцетти (1295 – 1348), а также немецким мастером Бертрамом из Миндена (около 1345 – около 1415). Изображения Девы Марии за вязанием, кроме того, являются важными свидетельствами для понимания уровня развития вязального ремесла, достигнутого в Европе в XIV в. Ведь вязаных артефактов ранних периодов сохранилось крайне мало.

Фото 15. Святое семейство. Автор: Амброджо Лоренцетти. Дата создания: около 1345 г. Размер 54,5×25,5 см. Музей Мирмана (Meermanno Museum), Гаага, Нидерланды[9]

Икона «Святое семейство» (фото 15) датируется 1345 г. и является, по всей видимости, наиболее ранним произведением из всех трех. На ней Амброджо Лоренцетти лишь обозначил занятие Девы Марии. Понять, что именно она вяжет и на скольких спицах, практически невозможно.

Роспись Томмазо да Модены на правом крыле алтаря (фото 16 и 17) не имеет точной датировки, но, основываясь на годах жизни художника, можно заключить, что она проводилась не ранее 1345 и не позднее 1379 г. Томмазо да Модена также мало уделил проработке деталей вязания в руках Мадонны. Но то, что оно ведется по кругу и надето на четыре спицы, читается хорошо. Судя по размерам отверстия, это – будущая туника для Младенца-Христа.

С большим знанием дела и вниманием к деталям изобразил процесс вязания мастер Бертрам из Миндена на росписи правого крыла алтаря из Букстехуде, которая носит название «Посещение ангелов» (фото 18). Его Мадонна обвязывает горловину туники по кругу на четырех очень длинных спицах.

Таким образом, благодаря работам Томмазо да Модены и мастера Бертрама из Миндена мы можем с большой долей уверенности сказать, что в XIV в. в Италии и Германии существовало круговое вязание на четырех спицах и оно применялось для изготовления плечевой одежды.

→

→